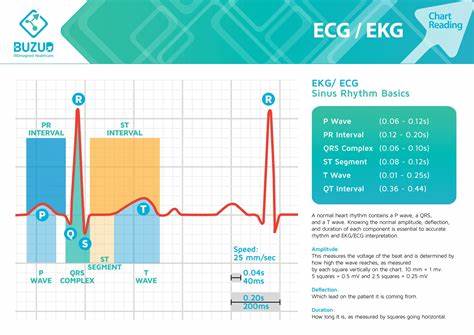

Das Elektrokardiogramm, kurz EKG, ist eine bedeutende Methode, um elektrische Aktivitäten des Herzens zu erfassen. Es spielt eine zentrale Rolle bei der Diagnose von Herzrhythmusstörungen, Durchblutungsstörungen und anderen kardiologischen Erkrankungen. Viele Patienten, die über einen längeren Zeitraum ein EKG-Monitoring hatten, stehen vor der Herausforderung, wie sie ihre eigenen Daten erhalten können. Die Frage „Wie bekomme ich meine EKG-Daten?“ wirft dabei nicht nur technische, sondern auch rechtliche und praktische Aspekte auf. Die wichtigste Grundlage ist, zu verstehen, wem die Daten gehören und wie der Zugang rechtlich geregelt ist.

Grundsätzlich hat jede Person das Recht, ihre eigenen medizinischen Daten einzusehen. Allerdings nehmen viele Krankheits- oder Diagnosesysteme diese Daten in geschützter Form auf, teilweise auf Papier, digital in ärztlichen Systemen oder bei externen Dienstleistern. Gerade wenn das Monitoring durch spezialisierte Unternehmen erfolgt, gestaltet sich der Zugang oft schwieriger als bei der direkten Arztpraxis. Eine Herausforderung ergibt sich, wenn der Datensatz umfassend ist, wie beispielsweise bei Langzeit-EKGs, die über mehrere Tage oder sogar Wochen kontinuierlich aufgezeichnet werden. Manche Dienstleister oder Firmen übermitteln Patienten in solchen Fällen nur die zusammengefassten Befunde oder Tagesberichte, während die Rohdaten, sprich die eigentlichen aufgezeichneten Herzstromkurven, oft nicht einfach herausgegeben werden.

Dies kann zum Frust bei Patienten führen, die gerne selbst tiefergehende Analysen durchführen oder ihre Daten an Fachärzte zur Zweitmeinung weitergeben möchten. Es ist ratsam, bereits bei der Anordnung des Langzeit-Monitorings mit dem behandelnden Arzt oder dem Anbieter über die Herausgabe von Rohdaten zu sprechen. Manche Kliniken oder Dienstleister bieten einen digitalen Zugang zum EKG-Archiv an oder ermöglichen die Übergabe der Daten auf USB-Sticks oder per Downloadlink. Bei anderen kann es erforderlich sein, schriftlich per Datenschutzgesetz oder Patientenrechtegesetz die Herausgabe zu beantragen. Auf dem Verordnungsweg über die Krankenkasse oder Spitäler besitzen Patienten grundsätzlich das Recht, ihre Daten einzusehen und Kopien davon zu erhalten.

Die Umsetzung ist jedoch häufig mit bürokratischem Aufwand verbunden. Insbesondere private Anbieter, die Langzeit-EKGs durchführen, neigen dazu, nur Zusammenfassungen oder Berichte zuzusenden, da die Analyse der Rohdaten mit spezialisiertem Equipment und Erfahrung verbunden ist. Patienten können diese jedoch oftmals anfordern, wobei sie mitunter auf eine Gegenleistung, also Kosten für die Bereitstellung, stoßen. Viele Patienten berichten, dass sie statt digitaler Daten nur tägliche Ausdrucke oder PDF-Berichte erhalten haben. Wer eine tiefere eigene Auswertung wünscht, muss diese Daten oft in ein spezielles Format übertragen.

Dazu gibt es Software-Tools und spezialisierte Apps, die teilweise auch für Laien zugänglich sind. Beispiele hierfür sind open-source Programme oder kommerzielle Anwendungen, die Roh-EKG-Daten importieren und visualisieren können. Ein weiteres Problem, das Patienten ansprechen, ist der hohe Preis für das Monitoring. So kann die Abrechnung durch Dienstleister wie BioTelemetry, welche Analyse und Monitoring bereitstellen, die zehntausende Euros erreichen. Dies führt häufig zu Streitigkeiten mit Krankenkassen.

Hier sollten Betroffene genau prüfen, welche Leistungen abgerechnet wurden und ob diese für die eigene Behandlung notwendig sind. Auch eine genaue Rücksprache mit der Versicherung oder dem behandelnden Arzt ist empfehlenswert. Neben der generellen Verfügbarkeit der Daten spielt auch die Qualität eine wichtige Rolle. Die Rohdaten eines mehrtägigen Monitors enthalten tausende von Stunden an Herzstromkurven. Dabei sind nur wenige Momente von medizinischem Interesse, beispielsweise kurze Episoden von Herzrhythmusstörungen.

Für Patienten mit Interesse an technischer Analyse empfiehlt es sich, sich mit Grundlagen der Signalverarbeitung auseinanderzusetzen. Im Internet und in Fachbüchern gibt es zahlreiche Ressourcen zur Analyse von EKG-Signalen, um eigene Erkenntnisse zu gewinnen oder die Muster besser zu verstehen. Inzwischen gibt es auch moderne tragbare Geräte und Wearables, die ein tägliches oder sogar rund um die Uhr-EKG aufzeichnen können und die Daten lokal oder in einer Cloud speichern. Diese Lösungen sind für den privaten Gebrauch geeignet und bieten Patienten eine bessere Möglichkeit zur Selbstkontrolle. Allerdings unterscheiden sie sich in Genauigkeit und medizinischer Zertifizierung deutlich von professionellen Langzeitmonitoren.

Ärzte können diese unterstützend verwenden, jedoch ersetzen sie nicht immer die umfassenden Untersuchungen eines Fachzentrums. Wer dauerhafte oder wiederkehrende Herzprobleme hat und präzise Daten benötigt, ist oft auf professionelle Langzeit-EKG-Monitoring angewiesen. Patienten sollten sich daher frühzeitig informieren, welche Möglichkeiten zur Datenabfrage angeboten werden. Auch in der Kommunikation mit behandelnden Ärzten ist es wichtig, klar zu machen, dass der Wunsch nach vollständiger Einsicht der EKG-Daten besteht. Oftmals können Ärzte den Kontakt zu den Dienstleistern herstellen oder die Daten beim Anbieter anfordern.

Für Menschen, die selbst programmieren können oder sich mit Datenanalyse beschäftigen, bietet das eigene EKG-Datenmaterial eine spannende Grundlage. Selbst entwickelte Analyseverfahren können genutzt werden, um Herzfrequenzvariabilität oder andere interessante Parameter aus den aufgezeichneten Signalen zu extrahieren. Solche Erkenntnisse können in Absprache mit einem Herzspezialisten neue Erkenntnisse über die eigene Herzgesundheit bringen. Zusammengefasst liegt der Schlüssel darin, geduldig zu sein, rechtliche Wege zu nutzen und zu verstehen, wie medizinische Daten verarbeitet und weitergegeben werden. Der Zugang zu EKG-Daten ist machbar, aber nicht immer leicht.