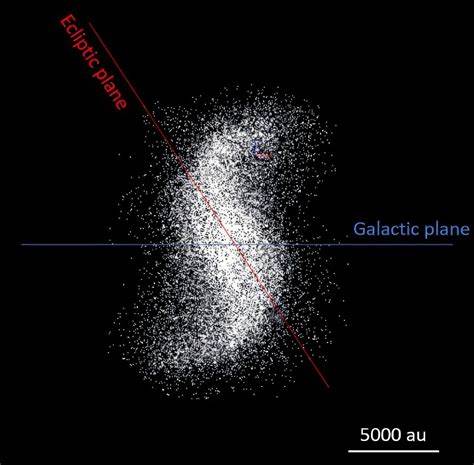

Die Oortsche Wolke gilt als eine der rätselhaftesten Regionen unseres Sonnensystems. Sie umgibt die Sonne in großer Entfernung und besteht aus Milliarden von eisigen Körpern, die wahrscheinlich Überreste aus der Zeit der Planetenentstehung sind. Heute fokussieren Wissenschaftler die Aufmerksamkeit zunehmend auf den inneren Bereich dieser gewaltigen Wolke, in dem ungewöhnliche Spiralstrukturen entdeckt wurden. Dieses faszinierende Muster eröffnet neue Perspektiven auf dynamische Prozesse im äußeren Sonnensystem und wirft neue Fragen darüber auf, wie sich diese ferne Region entwickelt hat und welche Auswirkungen sie auf die Bahnen von Kometen und anderen Himmelskörpern hat. Die Oortsche Wolke wurde erstmals vom Astronomen Jan Oort theoretisch bestätigt, der eine riesige, kugelförmige Hülle aus Kometenmaterie um das Sonnensystem postulierte.

Ihre inneren Bereiche, oft als innere Oortsche Wolke bezeichnet, liegen ungefähr zwischen 2.000 und 20.000 astronomischen Einheiten (AE) von der Sonne entfernt. In dieser Region sind die Gravitationskräfte der Sonne noch spürbar, doch auch die Störungen durch nahe vorbeiziehende Sterne und die galaktische Gravitation spielen eine Rolle. Inmitten dieses dynamischen Schachbretts aus Kräften kristallisiert sich nun eine spiralförmige Struktur heraus – ein Hinweis auf prägende Umweltbedingungen und längsschwankende Gravitationsfelder.

Die Entdeckung eines Spiralarmes innerhalb der inneren Oortschen Wolke hat die Vorstellung von einer homogenen Ansammlung von Kometen und eisigen kleinen Körpern grundlegend verändert. Frühere Modelle gingen davon aus, dass die Verteilung dieser Objekte relativ gleichmäßig und sphärisch ist. Doch hochentwickelte Simulationen und Beobachtungen zeigen nun, dass komplexe Strukturen, die von Gravitationsinteraktionen mit vorbeiziehenden Sternen und sogar möglichen unsichtbaren massereichen Objekten, wie hypothetischen Planet-Neun-ähnlichen Planeten, geformt werden, vorhanden sind. Diese Interaktionen führen zu einer kompakten spiralförmigen Verdichtung innerer Eiskörper und beeinflussen deren Bahnradien und Umlaufzeiten. Ein weiterer entscheidender Aspekt dieser spiralförmigen Formation ist die Bestätigung der dynamischen Aktivität in der sonst als statisch angenommenen äußeren Grenzregion unseres Sonnensystems.

Die Bewegung dieser Kometen in spiralartigen Bahnen zeigt, dass gravitative Störungen nicht nur flüchtige Erscheinungen, sondern lang anhaltende Prozesse sind. Sie tragen wesentlich dazu bei, einige Kometen langfristig in Richtung Sonne zu schicken, wo sie dann als spektakuläre Himmelserscheinungen sichtbar werden oder auf Planetenbahnen treffen können. Die Spirale fungiert somit nicht nur als ein strukturelles Merkmal, sondern auch als eine Art „Kometen-Kanal“, der die Bewegung von Objekten in das innere Sonnensystem lenkt. Das Thema spiralförmiger Strukturen in der inneren Oortschen Wolke gehört auch zum Kern aktueller Debatten über die Existenz von sogenannten transneptunischen Objekten und möglichen unbekannten Planeten jenseits der bekannten Planetenbahnen. Die Auswirkungen einer solchen massereichen Präsenz könnten direkt für die Entstehung der Spiralstruktur verantwortlich sein.

Manche Modelle deuten darauf hin, dass ein bislang unentdeckter Planet mit einer Masse, die mehrere Erden umfasst, die umliegenden Eiskörper in eine spiralförmige Bahn zwingt. Damit bieten die Beobachtungen der Spiralstruktur wertvolle Hinweise auf die Suche nach neuem Wissen über bislang verborgene Bestandteile unseres Sonnensystems. Die Erforschung der Spirale verstärkt auch das Verständnis von Sternbewegungen und galaktischen Einflüssen auf das Sonnensystem. Da sich die Oortsche Wolke weit über die typischen Planetenbahnen hinaus erstreckt, sind externe Einflüsse wie nahe Vorbeiflüge anderer Sterne oder sogar den Gravitationsdruck der Milchstraße von enormer Bedeutung. Diese Kräfte sind in der Lage, die Struktur der Wolke zu formen und können lokale Dichteanhäufungen hervorrufen – ein weiterer Mechanismus, der zum Erhalt oder zur Verstärkung der Spiralformation beiträgt.

Technologische Fortschritte im Bereich der Teleskoptechnik und Simulationen der planetaren Dynamik führten in den letzten Jahren zu verbesserten Einblicken in die inneren Strukturen der Oortschen Wolke. Insbesondere computergestützte Modelle erlauben es, Bewegungen und Wechselwirkungen von Millionen kleiner Körper über Millionen von Jahren nachzuvollziehen. Dabei entstehen evidenzbasierte Vorstellungen darüber, wie sich durch kollidierende Gravitationskräfte und lokale Massenkonzentrationen komplexe Formen wie Spiralen entwickeln. Zukunftsorientierte Missionen, die auf das Sonnensystemrandgebiet abzielen, könnten dazu beitragen, die Spiralstruktur näher zu analysieren. Die Möglichkeit, mittelgroße Raumsonden in diese Regionen zu entsenden, deren Bahnen durch die Spiralformation beeinflusst werden, bietet eine einzigartige Chance, direkte Proben und Daten zu sammeln.

Solche Missionen könnten kühle kosmische Fossilien bergen, die Aufschluss über die Frühzeit unseres Sonnensystems geben und Theorien über seine Entwicklung untermauern oder widerlegen. Insgesamt bietet die spiralförmige Struktur innerhalb der inneren Oortschen Wolke ein atemberaubendes Bild von kosmischen Kräften in Aktion. Sie spiegelt das komplexe Zusammenspiel zwischen Gravitation, kosmischer Dynamik und der Entstehung unseres Sonnensystems wider. Mehr als nur ein äußerer Rand des Sonnensystems, wird die Oortsche Wolke dank neuer Untersuchungen nun als lebendiger, dynamischer Raum erkannt, der wertvolle Hinweise auf Vorgänge enthält, die Milliarden von Jahren zurückreichen. Die Fähigkeit, diese subtile Spiralform zu erkennen, zeigt zugleich, wie weit die astronomische Wissenschaft heute fortgeschritten ist.

Sie kann längst nicht mehr nur auf Planeten und Sterne mit Blick richten, sondern entschlüsselt feinste Strukturen in den entlegendsten Zonen des Weltalls. Die Zukunft hält sicher noch viele weitere Überraschungen bereit, wenn das Mysterium der Oortschen Wolke und ihrer geheimnisvollen Spirale weiter entschlüsselt wird. Somit bleibt dieser Bereich ein zentraler Schlüssel zum Verständnis unserer kosmischen Herkunft und der komplexen Wechselwirkung zwischen unserem Sonnensystem und der Milchstraße.