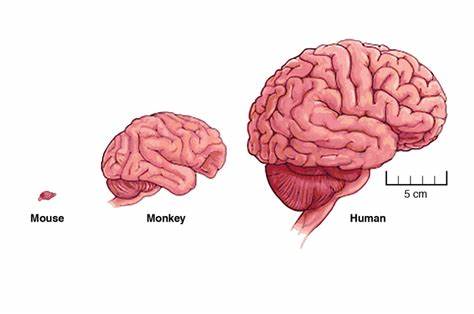

Die Suche nach den genetischen Gründen für die außergewöhnliche Größe und Komplexität des menschlichen Gehirns ist seit langem ein faszinierendes Forschungsfeld. Wissenschaftler versuchen herauszufinden, welche genetischen Elemente den Unterschied zwischen dem menschlichen Gehirn und dem anderer Spezies ausmachen. Aktuelle Studien haben nun einen Durchbruch erzielt, der neue Wege eröffnet: Ein bestimmter Abschnitt menschlicher DNA lässt das Gehirn von Mäusen deutlich wachsen. Diese Entdeckung liefert nicht nur spannenden Input für die Hirnforschung, sondern wirft auch ein neues Licht auf die Evolution des Menschen und die genetischen Faktoren, die unsere kognitive Entwicklung steuern.Bei der jüngst veröffentlichten Arbeit im renommierten Wissenschaftsjournal Nature haben Forscher einen einzigartigen menschlichen DNA-Abschnitt identifiziert, der bei Mäusen die Gehirngröße signifikant erhöht.

Diese genetische Sequenz, die nur beim Menschen vorkommt, wurde in das Erbgut von Mäusen eingefügt. Das Ergebnis war ein Wachstum des Gehirns, das weit über die normale Entwicklung hinausging. Aufgrund der Veränderungen zeigten die Tiere nicht nur größere Gehirne, sondern auch eine komplexere neuronale Struktur, die auf eine verbesserte Funktionalität hindeutet.Die Bedeutung dieses DNA-Abschnitts liegt in seiner Rolle als Genregulator, der entscheidend an der Hirnentwicklung beteiligt ist. In der Embryonalphase steuert dieser genetische Bereich die Zellteilung und das Wachstum neuer Nervenzellen.

Menschen zeichnen sich durch ein besonders großes und faltiges Großhirn aus, das für höhere kognitive Funktionen verantwortlich ist. Die Entdeckung, dass dieser Effekt durch eine einzelne genetische Sequenz reproduziert werden kann, unterstreicht deren zentrale Funktion in der menschlichen Evolution und stellt eine zweifelsfreie Verbindung zwischen Genetik und Gehirngröße her.Darüber hinaus eröffnet diese Forschung neue Möglichkeiten, komplexe neurologische Erkrankungen besser zu verstehen. Viele Hirnerkrankungen, wie Autismus oder Schizophrenie, basieren auf Fehlern bei der neuronalen Entwicklung. Indem Wissenschaftler den Einfluss des menschlichen DNA-Abschnitts auf das Gehirn von Mäusen studieren, können sie mögliche Fehlregulationen erkennen und neue therapeutische Ansätze entwickeln.

Somit ist der Nutzen dieser Entdeckung nicht nur grundlagenwissenschaftlich, sondern hat auch wichtige medizinische Implikationen.Die Einpflanzung humaner DNA in Mäusemodelle ist dabei keine ganz neue Methode, doch die Präzision und die erprobte Wahrscheinlichkeit, dass gerade dieser spezifische DNA-Segment der Schlüssel für die Gehirngröße sein könnte, ist innovativ. Die Forschung begann mit der Analyse sogenannter HARs (Human Accelerated Regions), jene Bereiche des menschlichen Genoms, die sich rasch von denen anderer Spezies unterscheiden. Forscher selektierten eine besonders interessante HAR, die eine starke Aktivität in embryonalen Gehirnzellen zeigte.Die Studien belegen, dass Mäuse mit dieser zusätzlichen DNA-Komponente nicht nur größere Gehirne entwickeln, sondern auch eine veränderte Hirnstruktur, die auf eine größere Anzahl von Neuronen und verbesserte Vernetzungen schließen lässt.

Interessanterweise konnten auch Verhaltensänderungen festgestellt werden, die auf eine möglicherweise gesteigerte kognitive Leistungsfähigkeit hinweisen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der Begriff „Intelligenz“ bei Tieren schwer zu definieren ist und weiterführende Forschung notwendig bleibt.Diese Entdeckung erweist sich als Meilenstein, weil sie einen direkten genetischen Mechanismus aufzeigt, der zur Evolution des menschlichen Gehirns beigetragen hat. Frühere Theorien gingen davon aus, dass viele kleine genetische Variationen zusammenwirken, doch dieses Forschungsergebnis suggeriert, dass bestimmte einzigartige menschliche DNA-Sektionen eine besonders große Rolle spielen können. Dadurch könnten Wissenschaftler künftig gezielter untersuchen, wie unsere Vorväter im Laufe von Jahrtausenden eine der komplexesten biologischen Strukturen überhaupt entwickeln konnten.

Zusätzlich bietet die Studie einen wertvollen Ansatzpunkt für die Erforschung weiterer evolutionärer Besonderheiten des Menschen, die durch spezifische genetische Faktoren gesteuert werden. Dazu zählen nicht nur die Gehirngröße, sondern auch Sprachfähigkeit, komplexes Sozialverhalten und emotionale Intelligenz. Der Weg von der genetischen Sequenz bis zum physischen und funktionellen Aufbau des Gehirns ist komplex und umfasst ein Zusammenspiel vieler Gene und Umweltfaktoren, doch der neu identifizierte DNA-Abschnitt stellt einen entscheidenden Puzzlestein dar.Darüber hinaus wirft die Forschung ethische Fragen auf: Die Manipulation von Genen in Tieren, besonders wenn es darum geht, menschliche Merkmale einzufügen, fordert Wissenschaftler und Gesellschaft gleichermaßen heraus. Es bleibt entscheidend, verantwortungsvoll mit solchen Technologien umzugehen und Grenzen zu definieren, um Missbrauch zu verhindern.

Gleichzeitig bietet die Möglichkeit, menschliche Evolution im Labor nachzuvollziehen, riesige Chancen, Krankheiten zu bekämpfen und das Verständnis biologischer Grundlagen zu vertiefen.Insgesamt zeigt die Studie eindrucksvoll, wie Genetik und Neurowissenschaften Hand in Hand gehen, um eines der größten Rätsel der Biologie zu lösen: Warum besitzt der Mensch ein so großes und leistungsfähiges Gehirn? Die Erkenntnisse stützen die These, dass einzelne genomische Elemente stark zu unserer evolutionären Einzigartigkeit beitragen können. Für die Zukunft verspricht diese Forschung, noch tiefere Einblicke in die genetische Architektur des Gehirns zu eröffnen und möglicherweise neue medizinische und wissenschaftliche Durchbrüche zu ermöglichen.Die Anwendung dieser Erkenntnisse könnte zudem weit über die Grundlagenforschung hinausgehen. Wenn sich die Mechanismen, mit denen diese DNA-Sektionen das Gehirn beeinflussen, weiter entschlüsseln lassen, könnten Therapien gegen Entwicklungsstörungen und neurodegenerative Erkrankungen maßgeblich verbessert werden.