Die menschliche Wahrnehmung ist ein verblüffendes Zusammenspiel zwischen sensorischer Aufnahme und motorischer Aktivität. Insbesondere die Augenbewegungen spielen eine zentrale Rolle dabei, wie wir unsere Umwelt erleben und verarbeiten. Ein neues Forschungsfeld beleuchtet, wie die physikalischen Gesetze, die die Bewegung unserer Augen steuern, direkt mit den Grenzen unserer Fähigkeit verknüpft sind, schnelle Bewegungen wahrzunehmen. Diese Entdeckung eröffnet neue Perspektiven auf das Verständnis von Wahrnehmungsverarbeitung, visueller Stabilität und den Grenzen unserer Sinneswahrnehmung. Unsere visuellen Sinneseindrücke entstehen nicht passiv, sondern durch aktive Exploration der Umgebung.

Das Auge bewegt sich ständig, um Informationen gezielt zu erfassen. Die häufigste und schnellste Form dieser Bewegungen sind sogenannte Sakkaden. Diese ruckartigen Blicksprünge ermöglichen es uns, innerhalb kürzester Zeit verschiedene Punkte im Gesichtsfeld mit hoher Auflösung zu erfassen. Aufgrund ihrer Geschwindigkeit und Häufigkeit sind Sakkaden ein idealer Ausgangspunkt, um die Wechselwirkung zwischen motorischem Verhalten und Wahrnehmung zu untersuchen. Die Kinematik der Sakkaden, also die Beziehung zwischen Bewegungsdauer, Bewegungsamplitude und Geschwindigkeit, folgt einem sehr präzisen Gesetz, dem sogenannten Main-Sequence-Modell.

Dieses Modell beschreibt, dass größere Augenbewegungen systematisch mit höheren Geschwindigkeiten und längeren Bewegungszeiten einhergehen. Dieses stabile Verhältnis gilt nicht nur bei Menschen, sondern wurde auch bei vielen Tierarten beobachtet und selbst bei Insekten wie Fruchtfliegen dokumentiert. Es ist bemerkenswert, wie universell und robust diese Gesetzmäßigkeit ist. Ein faszinierender Effekt im Zusammenhang mit Sakkaden ist das Phänomen der sogenannten Sakkadenunterdrückung oder -ausblendung. Während eines Sakkadensprungs bewegen sich die Bildprojektionen auf der Netzhaut blitzschnell, was eigentlich zu deutlichen Bewegungsreizen führen würde.

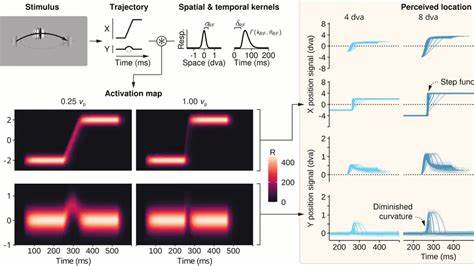

Dennoch nehmen wir diese Bewegung kaum bewusst wahr. Dieses Ausblenden schützt uns vor störenden Effekten, die durch die eigene Augenbewegung verursacht werden könnten, und trägt zur Stabilität unseres visuellen Erlebens bei. Wissenschaftler haben nun untersucht, ob die kinematischen Eigenschaften dieser schnellen Augenbewegungen die Grenzen dessen bestimmen, was wir an Hochgeschwindigkeitsbewegungen überhaupt wahrnehmen können. Mittels moderner Hochgeschwindigkeitsvideoprojektion wurde es möglich, visuelle Reize darzustellen, die die retinalen Bewegungen simulieren, welche normalerweise durch Sakkaden entstehen. Dabei wurden Reize gezeigt, die entweder genau die gesetzmäßigen Bewegungsverhältnisse der Sakkaden einhielten oder absichtlich davon abwichen.

Anspruch war es, die Wahrnehmung dieser Reize unter kontrollierten Bedingungen zu testen, während Probanden ihren Blick starr fixierten und keine tatsächlichen Augenbewegungen ausführten. Das zentrale Ergebnis dieser Untersuchungen zeigt, dass die Sichtbarkeit von schnellen Bewegungen stark davon abhängt, ob deren kinematische Eigenschaften im Einklang mit den typischen Sakkadenbewegungen sind. Bei Bewegungen, die die gesetzmäßige Beziehung von Geschwindigkeit, Dauer und Amplitude einhalten, ist unsere Fähigkeit, die Bewegung bewusst zu erkennen, eingeschränkt. Das bedeutet, dass der visuelle Prozessor Bewegungen mit sehr hoher Geschwindigkeit—ähnlich wie jene, die während Sakkaden auftreten—unterdrückt oder nicht vollständig verarbeitet. Dieses System verhindert, dass wir während der Augenbewegung selbst die entsprechenden schnellen Bewegungen als störend empfinden.

Interessanterweise variiert die Wahrnehmung solcher schnellen Reize nicht nur mit Bewegungsparameter, sondern auch individuell. Es konnte gezeigt werden, dass Unterschiede in der individuellen Sakkadenkinematik, wie z. B. leichte Abweichungen in Geschwindigkeit oder Dauer, mit den Wahrnehmungsschwellen für schnelle Bewegungen korrelieren. Somit sind unsere visuelle Sensibilität und unsere motorischen Augenbewegungen eng aufeinander abgestimmt – offenbar aufgrund eines lebenslangen Anpassungsprozesses, bei dem das visuelle System lernt, mit den motorisch erzeugten retinalen Bewegungen umzugehen.

Ein weiterer entscheidender Befund betrifft den Einfluss von statischen Endpunkten der Bewegung. Im natürlichen Seherleben sind Bewegungen oft von ruhenden Bildpunkten vor und nach der Bewegung begleitet. Experimente zeigten, dass das Vorhandensein dieser statischen Bereiche vor und nach einer schnellen Bewegung die Kopplung an die Sakkadenkinematik verstärkt. Ohne solche statischen Endpunkte lässt sich die Hauptsequenz-Beziehung nicht eindeutig beobachten. Dies weist darauf hin, dass das visuelle System Vergleiche zwischen bewegten und unbewegten Abschnitten zum Erkennen oder Ausblenden von Bewegungen nutzt.

Zur Erklärung dieser komplexen Zusammenhänge entwickelten Forschende ein einfaches computergestütztes Modell, das frühe visuelle Verarbeitungsprozesse simuliert. Dieses Modell berücksichtigt räumliche und zeitliche Empfindlichkeiten von Neuronen in frühen Sehstufen. Durch die Simulation wurde deutlich, wie die Aktivierungsmuster sich mit steigender Geschwindigkeit verflüchtigen, besonders wenn die schnellen Bewegungen von stabilen, statischen Endpunkten umgeben sind. Dadurch entsteht im Modell ein Effekt, der die verminderte Sichtbarkeit von schnellen Bewegungen widerspiegelt. In der Gesamtschau liefert diese Forschung überzeugende Hinweise darauf, dass Wahrnehmungsgrenzen für schnelle Bewegungen nicht nur ein Resultat enger neurophysiologischer Filterungen sind, sondern fundamental durch die motorischen Gewohnheiten des Auges vorgegeben werden.

Das visuelle System scheint in hohem Maße auf die Erwartungen und Routinen eingestellt zu sein, die aus den eigenen Augenbewegungen entstehen. Diese kopplungspolitische Anpassung schützt vor der Überflutung mit selbst erzeugten Bewegungsreizen und erlaubt gleichzeitig eine hohe Sensitivität für externe Bewegungen, die von Bedeutung sind. Die Bedeutung dieser Erkenntnisse reicht weit. Sie fordert uns auf, Sensorik und Motorik nicht als getrennte Prozesse zu betrachten, sondern als untrennbare Einheiten, die zusammen die Wahrnehmung formen. Dies hat Implikationen für die Entwicklung neuer Sehhilfen, visuelle Technologien und für das Verständnis neurologischer Störungen, bei denen die Koordination von Bewegung und Wahrnehmung beeinträchtigt ist.

Zudem liefern diese Ergebnisse wichtige Anregungen für theoretische Konzepte wie den Reafferenz- oder Korollar-Ableitung-Mechanismus, der zuvor als Hauptursache für die Ausblendung von Sakkadenmotion angesehen wurde. Die neue Perspektive legt nahe, dass einfache, ständig präsentierende sensorische Konsequenzen motorischer Aktionen durch ihre gesetzmäßigen Eigenschaften bereits eigenständig die Wahrnehmungsverarbeitung modulieren können, ohne dass komplexe Vorhersageprozesse zwingend erforderlich sind. Zusammenfassend beschreibt das Zusammenspiel zwischen der Gesetzmäßigkeit der Sakkadenkinematik und der menschlichen Wahrnehmung von Hochgeschwindigkeitsbewegungen eine faszinierende Komponente der aktiven Wahrnehmung. Indem unser visuelles System eng an die motorischen Muster unserer Augenbewegungen angepasst ist, wird unsere Wahrnehmung auf natürliche Weise stabilisiert und optimiert. Ein besseres Verständnis dieser Mechanismen verspricht erhebliche Fortschritte in den Neurowissenschaften, der Technik und der klinischen Praxis.

Die Grenzen unserer Wahrnehmung sind somit keine rein sensorischen Hemmnisse, sondern Spiegel einer tief greifenden Integration von Wahrnehmung und Bewegung.

![Create a Product People Will Buy [video]](/images/4977E4E7-1D4B-48A2-9726-DEADC3B12E4D)