Während des Kalten Krieges suchte die US-Marine nach immer innovativeren Methoden, um ihre Kriegsflotte effizienter, leistungsfähiger und nachhaltiger zu gestalten. In dieser Zeit entstand die Idee eines atomgetriebenen Außenbordmotors, der die Marinefahrzeuge mit nahezu unbegrenzter Reichweite und bemerkenswerter Kraftversorgung ausstatten sollte. Trotz des verlockenden Potenzials wurde das Projekt bald zu einem Paradebeispiel für eine technologisch faszinierende, aber praktisch katastrophale Fehlentwicklung. Der sogenannte „atomare Außenbordmotor“ ist heute mehr eine kuriose Fußnote der Kriegstechnikgeschichte als eine tragfähige Entwicklung. Doch warum genau war diese Idee so problematisch, und welche technischen sowie sicherheitsrelevanten Herausforderungen führten dazu, dass das Projekt scheiterte? Um dies zu verstehen, ist zunächst ein Blick auf den Ursprung und die Konzeption des Projekts notwendig.

Ursprünglich fanden atomare Antriebskonzepte ihre ersten Anwendungen nicht in Schiffen, sondern in der Luftfahrt. Die Firmen General Electric (GE) und Pratt & Whitney, zwei Giganten der US-Flugzeugmotorenherstellung, experimentierten in den 1950er und frühen 1960er Jahren mit der Integration von kompakter Kerntechnik in Flugtriebwerke. Diese sogenannten nuklearen Flugmotoren sollten den Luftfahrzeugen eine extrem hohe Reichweite bescheren, ohne dass sie nachbetankt werden mussten. Während Pratt & Whitney mit einem abgeschlossenen Kreislaufsystem arbeitete, das die radioaktiven Bestandteile von der Ausblasluft trennte, wählte GE eine offenere Methode. Letztere führte dazu, dass der Jet-Ausstoß hochradioaktiv wurde, was nicht nur die Besatzung, sondern auch die Umwelt gefährdete.

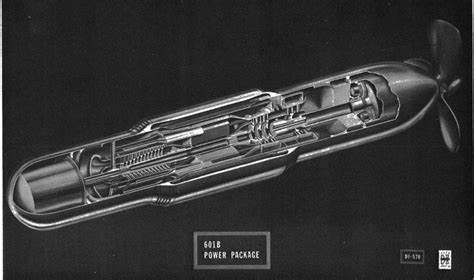

Die hohen Kosten und massiven Sicherheitsbedenken führten schließlich 1961 zur Einstellung der gesamten Atomflugantrieb-Forschung. Doch anstatt die dabei entwickelten Technologien und Erkenntnisse ins Archiv zu legen, übertrug General Electric die Konzepte auf maritime Anwendungen. In einem 21-bändigen Werk dokumentierte der Konzern seine Forschungen und entwickelte den sogenannten 601B Power Package. Dieses Konzept sah einen torpedoförmigen Antriebskapsel vor, die einen Kernreaktor und eine Gasturbine enthielt, die in einem neongefüllten Reaktorgehäuse untergebracht wurden. Das Prinzip war simpel: Der Kernreaktor erhitzte das Neon-Gas, welches die Gasturbine antrieb.

Über eine Getriebeeinheit übersetzte sich die Drehung der Turbine in die Bewegung der Schiffsschraube. Das umliegende Seewasser diente dabei sowohl als Kühl- als auch als Strahlenschutzmechanismus. Auf den ersten Blick klang diese Konstruktion verlockend – ein motorisierter Außenbordantrieb, der mit etwa 250 Pfund hochangereichertem Uran-235 betrieben wurde und eine Leistung von 3700 PS über sechs Monate ohne Nachbetankung liefern konnte. Die Modularität des Systems erlaubte es, den Reaktor in Form eines dieselförmigen Pods an fast jedes beliebige Seefahrzeug anzubauen. So konnte beispielsweise ein Frachtschiff auf eine Art schwimmenden Atomreaktor zurückgreifen, der nicht mehr Platz als ein klassischer Außenbordmotor benötigte und gleichzeitig enorme Leistung brachte.

Der Reaktor ließ sich bei Funktionsstörungen einfach abwerfen und ins Meer versenken – damals schien es niemanden sonderlich zu stören, wenn dadurch gefährliche radioaktive Materialien auf den Meeresboden gelangten. Doch genau hier lagen die gravierenden Probleme dieses Konzepts. Der „nukleare Außenbordmotor“ war nicht nur eine Quelle potenzieller radioaktiver Kontamination, sondern auch eine ernsthafte Gefahr für die militärische Tarnung und Überlebensfähigkeit der Schiffe. Die Konstruktion des 601B Power Package machte die Antriebseinheiten laut, was die Signatur der Schiffe vergrößerte und sie leicht für feindliche U-Boote erspürbar machte. Der Geräuschpegel und die Zusatzfläche durch die Pods erhöhten die Sichtbarkeit erheblich, was speziell im Rahmen der Spannungen des Kalten Krieges ein großes Problem darstellte.

Zudem ergaben sich mechanische Risiken durch den hohen Strahlungsdruck und potenzielle Konstruktionsfehler, die einen sofortigen Ausfall zur Folge haben konnten. Eine weitere kritische Hürde war die Sicherheit der Besatzungen an Bord sowie die Gefahr für die Umwelt. Die Tatsache, dass ein Defekt am Reaktor zunächst zum Abwurf des Pods geführt hätte, ließ eine dauerhafte radioaktive Schwermüll-Deponie auf dem Meeresgrund naheliegen. Aus heutigen Maßstäben wäre ein solches Vorgehen undenkbar, doch in den späten 1950er Jahren herrschte eine andere Einstellung gegenüber Umweltschutz und Strahlengefahren, gerade im militärischen Kontext. Aufgrund der Höhe der bei Betrieb austretenden Strahlungen war eine sichere Abschirmung nur durch großes Wasservolumen und technisches Aufgebot zu gewährleisten.

Dieses erhöhte Gewicht wiederum wirkte sich negativ auf die Manövrierfähigkeit und Einsatzfähigkeit der Schiffe aus. Die wirtschaftlichen Gesichtspunkte durften ebenfalls nicht ignoriert werden. Die Entwicklung und Produktion dieser komplexen Kraftwerke war mit einem Milliardenaufwand verbunden, der den Nutzen nicht rechtfertigte. Die langfristigen Wartungskosten, verbunden mit der Notwendigkeit spezieller Fachkräfte zur Handhabung der Kerntechnik, steigerten die Gesamtkosten zusätzlich. Für die zivile Schifffahrt wurde eine Atom-Außenbordlösung daher noch unattraktiver, da auch die Akzeptanz durch die Bevölkerung und internationale Verschiffungsvorschriften eine Rolle spielten.

Obwohl die GE-Studien durchaus ein spannendes Szenario für die Zukunft der maritimen Antriebstechnologie präsentierten, blieb das Projekt letztlich eine theoretische Spielerei, die nie über Prototypenstadien hinauskam. Die US-Marine setzte stattdessen weiterhin auf konventionelle Dieselmotoren und später auf effiziente Gasturbinen oder klassische Kernreaktoren, aber in zentralen und stark abgeschirmten Bereichen, nicht in abnehmbaren Außenbord-Pods. Rückblickend zeigt das Scheitern des atomaren Außenbordmotors, wie ein Mangel an Berücksichtigung von Sicherheitsbedenken, Umweltfolgen und taktischen Anforderungen zu einer vielversprechenden technologischen Innovation werden kann, die sich als untauglich oder gar riskant erweist. Die Kombination aus lautem Betrieb, Gefährdung der Crew und Umwelt sowie hohen Kosten machten den nuklearen Außenbordantrieb zu einer schlechten Idee – eine Kuriosität aus einer Zeit des Wettlaufs um technologische Überlegenheit, der oft genug gefährlich nah an irrwitzigen Konzepte geriet. Die Lehren aus dem 601B Power Package und verwandten Entwicklungen bleiben dennoch wertvoll.

Sie zeigen, dass Innovation allein nicht ausreicht, sondern neben Effizienz immer auch Sicherheitsaspekte, Umweltverträglichkeit und taktische Sinnhaftigkeit bedacht werden müssen. Die Geschichte des Atom-Außenbordmotors ist eine Mahnung für moderne Nuklear- und Umweltpolitik, wie weit Technologie manchmal vor Sicherheit und Nachhaltigkeit herschlittert – und wie wichtig es ist, beides wieder in Einklang zu bringen.