In der modernen Arbeitswelt gewinnt das Thema Arbeitszeitgestaltung zunehmend an Bedeutung. Unvorhersehbare Arbeitszeiten und instabile Schichtpläne sind für viele Angestellte zu einem großen Stressfaktor geworden. Jene, die keine Übersicht oder wenig Kontrolle über ihre Arbeitszeiten haben, leiden nicht nur unter einer schlechteren Work-Life-Balance, sondern sehen sich zudem oft mit finanziellen Schwierigkeiten und gesundheitlichen Problemen konfrontiert. Die Folgen solcher Arbeitszeitmodelle sind nicht nur auf individueller Ebene spürbar, sondern wirken sich auch nachteilig auf Unternehmen und die Volkswirtschaft aus. Ein genauerer Blick auf die Ursachen und Auswirkungen verdeutlicht, warum planbare und flexible Arbeitszeiten essenziell sind, um Fehlzeiten zu reduzieren, Fluktuation zu minimieren und gleichzeitig die Produktivität zu steigern.

Die Gallup-Studie von 2025 zeigt eindeutig, dass ein Großteil der US-Arbeitnehmer, nämlich 62 Prozent, keine sogenannten „hochwertigen“ Arbeitszeitpläne besitzt. Hochwertige Arbeitspläne zeichnen sich durch drei entscheidende Merkmale aus: Vorhersehbarkeit, Stabilität und Mitbestimmung. Vorhersehbarkeit bedeutet, dass die Mitarbeiter ihre Arbeitszeiten mindestens zwei Wochen im Voraus kennen – ein Faktor, der ihnen ermöglicht, ihr Privatleben besser zu organisieren. Stabilität bezieht sich auf eine möglichst geringe Schwankung der Wochenarbeitsstunden; schließlich sind große Variationen meist nicht vom Arbeitnehmer, sondern vom Arbeitgeber kontrolliert und verursachen Unsicherheit. Die Mitbestimmung umfasst das Einbringen von Wünschen etwa hinsichtlich der Anzahl der Stunden, der Arbeitstage oder der Möglichkeit, kurzfristig persönliche Auszeiten zu nehmen.

Fehlende oder nur geringe Vorhersehbarkeit und Kontrolle führen zu einer Reihe von Problemen für die Arbeitnehmer. Viele berichten, dass sich ihre Arbeit oft mit ihrem Privatleben überschneidet, wodurch wichtige soziale Kontakte, Zeit mit der Familie oder Erholung zu kurz kommen. Die damit verbundene Stressbelastung kann psychische wie physische Gesundheitsprobleme verursachen. Zudem verschärfen sich finanzielle Unsicherheiten, da unregelmäßige Arbeitszeiten häufig mit unständigen Einkommensverhältnissen einhergehen. So geben 38 Prozent der Beschäftigten mit unvorhersehbaren Zeitplänen an, finanziell gerade noch über die Runden zu kommen – bei jenen mit planbaren und stabilen Arbeitszeiten sind es nur 23 Prozent.

Diese angespannte Lage befördert wiederum eine höhere Fehlzeitenquote und Fluktuation, was Unternehmen auf lange Sicht vor erhebliche Herausforderungen stellt. Die wirtschaftlichen Konsequenzen durch unvorhersehbare Arbeitszeiten sind vielschichtig. Unternehmen müssen häufiger neue Mitarbeitende rekrutieren und schulen, was mit hohen Kosten verbunden ist. Gleichzeitig sinkt die Produktivität, da angespannte und gestresste Mitarbeiter nicht optimal arbeiten können. Fehlzeiten erhöhen den Aufwand für Vertretungen und können den Betriebsablauf stören.

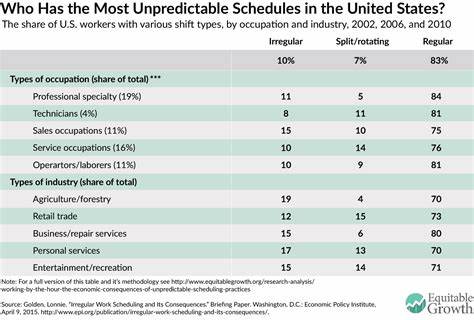

Ein weiterer Effekt ist die schwächere Konsumkraft der Arbeitnehmer. Da durch instabile Arbeitszeiten weniger verlässliches Einkommen zur Verfügung steht und die Freizeit eingeschränkt ist, verringert sich die Ausgabebereitschaft. Auch dies beeinflusst das gesamtwirtschaftliche Wachstum negativ, da die Konsumnachfrage ein wesentlicher Motor ist. Besonders betroffen von unvorhersehbaren Arbeitszeiten sind oft Teilzeitkräfte oder Beschäftigte mit geringerer formaler Bildung – also jene in Berufsgruppen, die ohnehin häufiger unter prekären Arbeitsbedingungen leiden. Branchen wie der Einzelhandel, Gastronomie, Pflege oder andere Dienstleistungsbereiche weisen daher überdurchschnittlich hohe Anteile an Arbeitszeitunsicherheiten auf.

Arbeitnehmer hier haben oft keinen Einfluss auf ihre Einsatzzeiten, erhalten kurzfristige Nachtschichten oder Arbeitsschichten mit großen Schwankungen im Stundenumfang. Die geringe Planbarkeit führt nicht selten zu hoher Unzufriedenheit und einem verstärkten Wunsch nach Jobwechsel. Doch wie können Unternehmen dem entgegenwirken? Flexible Arbeitszeitmodelle, die den Beschäftigten eine stärkere Mitgestaltung ermöglichen, gewinnen als Lösungsansatz an Bedeutung. Dies bedeutet nicht nur, stabile und vorhersagbare Dienstpläne zu erstellen, sondern auch Einblicke in die Wünsche und Bedürfnisse der Mitarbeitenden einzubeziehen. Hybrid- und Remote-Arbeitsmodelle, wie sie vor allem durch die Corona-Pandemie an Fahrt aufgenommen haben, lassen sich auch im Hinblick auf Arbeitszeitgestaltung als Chance verstehen.

Unternehmen können durch flexible Aspekte bei der Arbeitszeitgestaltung – zum Beispiel individuelle Teilzeitregelungen, Gleitzeit oder Zuschläge für spontane Freistellungen – besser auf persönliche Umstände eingehen und so Mitarbeiterzufriedenheit steigern. Darüber hinaus zeigen Studien, dass Arbeitnehmer, die mehr Kontrolle über ihre Arbeitszeiten haben, nicht nur seltener krankheitsbedingt ausfallen, sondern auch eine stärkere Bindung an das Unternehmen entwickeln. Dies reduziert die Fluktuationsraten langfristig, was wiederum Personalkosten spart und stabile Arbeitsabläufe ermöglicht. Im Einzelhandel wurde deutlich, dass durch planbare und mitgestaltete Arbeitspläne Umsatzsteigerungen erzielt werden konnten, da Mitarbeitende motivierter und engagierter waren. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch eine transparente und verlässliche Kommunikation zwischen Management und Belegschaft.

Führungskräfte sollten sich der Herausforderung bewusst sein und regelmäßig Feedback von Mitarbeitern einholen. Technologische Hilfsmittel wie digitale Schichtplanungstools können plötzliche Änderungen minimieren und Arbeitnehmer schneller informieren. Auf diese Weise wird ein Klima des Vertrauens geschaffen, das es den Mitarbeitenden erlaubt, Beruf und Privatleben besser zu vereinbaren. Neben den direkten Vorteilen für Unternehmen und Angestellte trägt die Verbesserung der Arbeitszeitplanung auch einer gesamtgesellschaftlichen Notwendigkeit Rechnung: Die Sicherung von Einkommensstabilität und Gesundheit von Arbeitnehmern ist unerlässlich, um langfristig die Kaufkraft zu stärken und das Wachstum der Wirtschaft zu fördern. Arbeitszeitbedingungen, die unvorhersehbar oder instabil sind, wirken sich folglich nicht nur auf den einzelnen Betrieb aus, sondern auf die gesamtwirtschaftliche Situation.