Der Lambda-Kalkül ist ein fundamentales Konzept in der theoretischen Informatik und der funktionalen Programmierung, das seit seiner Einführung durch Alonzo Church in den 1930er Jahren eine zentrale Rolle spielt. Trotz seines knapp bemessenen Ursprungs als formales System zur Untersuchung von Funktionen und Berechenbarkeit hat der Lambda-Kalkül einen weitreichenden Einfluss auf zahlreiche Bereiche der Computerwissenschaft, einschließlich Programmiersprachen, Compilerbau und Logiksystemen. Wer sich mit den Grundlagen moderner Programmierung auseinandersetzt oder die theoretischen Fundamente hinter Computern verstehen möchte, kommt um den Lambda-Kalkül kaum herum. Die spielerische Annäherung an den Lambda-Kalkül befähigt Lernende, seine eleganten aber mächtigen Mechanismen Schritt für Schritt nachzuvollziehen und praxisnah anzuwenden.\n\nIm Kern ist der Lambda-Kalkül eine erste Ordnung formale Sprache, die ausschließlich mit Funktionen arbeitet.

Im Gegensatz zu klassischen Programmiersprachen, die Variablen, Anweisungen und Datenstrukturen nutzen, fokussiert sich der Lambda-Kalkül auf Funktionen als fundamentale Bausteine. Funktionen können als abstrakte Objekte betrachtet werden, die Eingaben entgegennehmen und Ausgaben erzeugen, wobei die Eingabe und Ausgabe ebenso Funktionen oder simpelere Ausdrücke sein können. Dadurch bildet der Lambda-Kalkül die Grundlage für die funktionale Programmierung, die sich durch unveränderliche Daten und Funktionskomposition auszeichnet.\n\nDie Sprache des Lambda-Kalküls besteht aus drei grundlegenden Konstrukten: Variablen, Funktionsdefinitionen (Lambda-Abstraktionen) und Funktionsanwendungen. Eine Lambda-Abstraktion beschreibt eine anonyme Funktion, die eine Eingabe nimmt und einen Ausdruck zurückgibt.

Dies wird in der Regel durch das Symbol „λ“ gefolgt von einer Variablen und einem Punkt dargestellt, der die Funktionseinführung definiert. Ein Beispiel hierfür ist λx.x+1, welches die Funktion beschreibt, die zu x den Wert x plus eins zuordnet. Obwohl dies in der reinen Lambda-Kalkül-Syntax eine formale Darstellung ist, ist sie Grundlage für viele Konzepte moderner Programmiersprachen, die oft anonyme Funktionen oder Lambdas unterstützen.\n\nEin zentrales Merkmal des Lambda-Kalküls ist die Möglichkeit, Funktionen auf sich selbst anzuwenden oder Funktionen als Argumente zu übergeben.

Diese Eigenschaft eröffnet immense Ausdrucksmöglichkeiten, da komplexe Verhaltensweisen allein durch Funktionen modelliert werden können. Das Prinzip der Funktionsanwendung, also das Auswerten einer Funktion mit einem bestimmten Argument, bildet die Dynamik des Systems. Dabei wird der übergebene Ausdruck in der Funktion anstelle der Variablen eingesetzt – man nennt diesen Prozess auch Beta-Reduktion. Beta-Reduktion ist sozusagen der Motor des Lambda-Kalküls und definiert, wie Berechnungen ablaufen.\n\nMit seiner minimalen Syntax und starken Abstraktionskraft eignet sich der Lambda-Kalkül hervorragend, um die Berechenbarkeit von Funktionen theoretisch zu untersuchen.

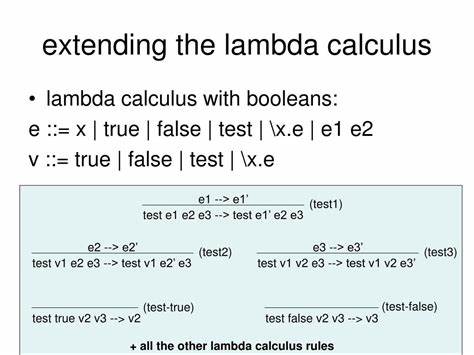

Er ist eng verwandt mit Turingmaschinen und zeigt, welche Rechenoperationen prinzipiell machbar sind. Trotz dieser theoretischen Herkunft nutzt man den Lambda-Kalkül heute vor allem als konzeptionelle Grundlage für funktionale Programmiersprachen wie Haskell, Lisp oder Scala. Diese Sprachen übertragen die Idee, Programme ausschließlich als Verschachtelung und Anwendung von Funktionen zu formulieren, und profitieren von den Vorteilen wie Nebenwirkungsfreiheit und vereinfachter Formalverifikation.\n\nEin weiterer spannender Aspekt ist die Erweiterbarkeit des Lambda-Kalküls. Während die reine Form nur Funktionen kennt, werden in der Praxis oft zusätzliche Konstrukte eingeführt, um etwa Zahlen, logische Werte oder Datenstrukturen darzustellen.

Durch definierte Kodierungen, wie die Church-Zahlen für natürliche Zahlen, lässt sich eine erstaunliche Vielfalt an Konzepten allein durch Funktionen realisieren. Dies fordert zwar den Einsatz kreativer Umformungen, zeigt aber auch die Ausdrucksstärke des Systems.\n\nSpielerisch mit dem Lambda-Kalkül zu experimentieren kann besonders hilfreich sein, um die Funktionsweise intuitiv zu erfassen. Durch einfache Übungen, bei denen Ausdrucke definiert, reduziert und modifiziert werden, gewinnen Einsteiger ein Gefühl für den Ablauf der Reduktionen und das Verhalten der Sprache. Solche praxisnahen Erfahrungen verdeutlichen, wie aus wenigen Regeln komplexe Berechnungen entstehen können.

Auch die Debugging-Prozesse in Programmiersprachen mit funktionalem Hintergrund lassen sich besser verstehen.\n\nDarüber hinaus sind die theoretischen Implikationen des Lambda-Kalküls weitreichend. Er liefert eine einfache Modellierungsmöglichkeit für mathematische Funktionen, die es ermöglicht, die Grenzen berechenbarer Funktionen zu definieren und zu untersuchen. Gleichzeitig bildet er die Grundlage für Modellierung und Verifikation in Bereichen wie Beweissystemen, Typentheorie und sogar künstlicher Intelligenz. Die Verbindung zwischen Lambda-Kalkül und moderner Typentheorie eröffnet Wege, Programme nicht nur syntaktisch, sondern auch semantisch korrekt zu gestalten.

\n\nAuch der Einfluss auf praktische Softwareentwicklung ist nicht zu unterschätzen. Programmiersprachen, die sich direkt auf den Lambda-Kalkül beziehen, setzen auf Funktionen als erste Bürger. Das erleichtert das Schreiben paralleler und nebenläufiger Programme, da Funktionen ohne veränderbare Zustände häufiger deterministisch sind und so Sicherheitsvorteile bieten. Die funktionale Programmierung trägt damit zur Stabilität und Wartbarkeit moderner Software bei.\n\nModerne Werkzeuge und Entwicklungsumgebungen erlauben es Programmierern, Lambda-Ausdrücke direkt zu definieren, zu testen und zu analysieren.