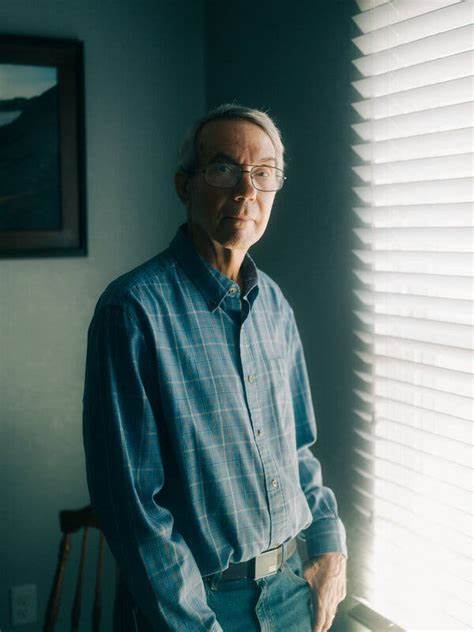

Der Name Theodore Kaczynski, besser bekannt als der Unabomber, ist untrennbar mit einer der längsten und aufwendigsten Fahndungen in der amerikanischen Kriminalgeschichte verbunden. Über einen Zeitraum von fast 17 Jahren versandte der Täter Briefbomben an Universitäten, Fluglinien und andere Institutionen, die insgesamt drei Menschen töteten und viele weitere verletzten. Seine Taten machten ihn zum Inbegriff eines Terroristen der besonderen Art – jemand, der mit einem scharfen Verstand und einer tiefen Abneigung gegenüber der modernen Technologie und Gesellschaft handelte. Trotz dieser grausamen Verbrechen hingegen ist die Geschichte seines Bruders David Kaczynski ebenso bedeutend und faszinierend. Sie erzählt nicht nur von einer schweren Entscheidung, sondern auch von der Ausdauer menschlicher Bindungen über Jahrzehnte hinweg.

David Kaczynski war lange Zeit selbst ein engagierter Aktivist und setzte sich für soziale und politische Belange ein. Als der FBI ermittlungstechnische Fortschritte machte, geriet immer mehr der Verdacht auf eine Person, die scheinbar isoliert lebte und eine Abneigung gegenüber technologischem Fortschritt äußerte – Theodore. Doch obwohl diese Erkenntnisse schon bald auf seinen Bruder hindeuteten, war David mit einer schweren Zwickmühle konfrontiert. Seine Loyalität zu seiner Familie stand im starken Gegensatz zu seinem Pflichtbewusstsein gegenüber der Gesellschaft. Er wusste, dass sein Schweigen weiteren Opfern Tür und Tor öffnen würde, doch ihn dazu zu bringen, die Behörden einzuschalten, bedeutete, sich gegen seinen eigenen Bruder zu stellen.

Die entscheidende Wendung kam, als David sich schließlich entschloss, ein vertrauliches Interview mit dem FBI zu führen, in dem er wichtige Hinweise auf Theodore lieferte. Diese Verbindung war der Durchbruch der Ermittlungen und führte zur Überführung des Unabombers. Die psychische Belastung, die David während dieser Zeit durchmachte, ist kaum zu unterschätzen. Es war ein Moment tiefer Verzweiflung gepaart mit dem Gefühl, einer höheren Verantwortung nachzukommen. Die Verhaftung von Theodore Kaczynski im Jahr 1996 bedeutete nicht nur das Ende einer langen Fahndung, sondern auch den Anfang eines neuen Abschnitts für beide Brüder.

Theodore wurde im Gefängnis verurteilt und verbrachte den Rest seines Lebens in Haft, während David sich entschied, die Beziehung zu seinem Bruder nicht abbrechen zu lassen. Über 27 Jahre hinweg blieb David eine der wenigen konstanten Verbindungen zu Theodore und setzte sich immer wieder dafür ein, dass sein Bruder menschlich behandelt wurde und auch in Gefangenschaft Unterstützung erfuhr. David Kaczynski ging es dabei nicht darum, die Taten seines Bruders zu relativieren oder zu rechtfertigen. Vielmehr anerkannte er die Komplexität des menschlichen Geistes, insbesondere die psychische Erkrankung, an der Theodore litt. Therapeuten diagnostizierten bei ihm unter anderem paranoide Schizophrenie, was seine extremen Handlungen zumindest teilweise erklären konnte.

David investierte viel Zeit und Energie darin, die Hintergründe der Krankheit zu verstehen und seinem Bruder durch empathische Nähe das Gefühl von Wertschätzung zu geben. Die emotionale Reise der Brüder Kaczynski spiegelt zugleich eine größere gesellschaftliche Fragestellung wider: Wie geht eine Gesellschaft mit Menschen um, die radikal gegen deren Werte und Sicherheit verstoßen, oft getrieben von psychischen Erkrankungen? Wo beginnt die Grenze zwischen Schuld und Mitgefühl? Durch seine langjährige Fürsorge für seinen Bruder stellte David die Frage nach Gerechtigkeit nicht nur strafrechtlich, sondern auch menschlich und ethisch in den Vordergrund. Im Laufe der Jahrzehnte baute David ein Netzwerk von Unterstützern auf, die ihn in seiner Arbeit begleiteten. Er suchte immer wieder den Kontakt zu Therapeuten, Anwälten und Menschenrechtlern, um für die Rechte seines Bruders einzustehen. Außerdem engagierte er sich öffentlich in Diskussionen über die Rehabilitation von Straftätern und die Bedeutung von psychischer Gesundheit im Strafvollzug.

Seine Stimme wurde zu einer Brücke zwischen der Gesellschaft, die Sicherheit fordert, und den oft vergessenen menschen hinter den Verbrechen. Die Geschichte der Brüder Kaczynski wurde durch zahlreiche Medienberichte, Interviews und auch Bücher dokumentiert, die die Facetten menschlicher Beziehungen im Kontext extremer Umstände beleuchten. Diese Berichte verdeutlichen ebenso, wie wichtig es ist, dass selbst in Zeiten von Verrat und tiefen Konflikten eine Möglichkeit zur Versöhnung besteht – oder zumindest zum Versuch der Annäherung. Für David war der lange Weg zu seinem Bruder auch eine Reise zu sich selbst und zu der Frage, wie viel man bereit ist zu vergeben und zu verstehen, wenn der Schmerz und die Komplexität des Geschehenen überwältigend wirken. Die intensive Auseinandersetzung mit dieser Familiengeschichte zeigt, wie eng Verbrechen, menschliche Psyche und familiäre Bindungen miteinander verwoben sind.

Zugleich ist es eine Geschichte von Hoffnung und der Kraft persönlicher Verantwortung. David Kaczynski wurde durch seine Entscheidung, seinen Bruder zur Rechenschaft zu ziehen und ihm dennoch im Laufe von fast drei Jahrzehnten nahe zu bleiben, zu einem einzigartigen Beispiel für Mitmenschlichkeit in einer Welt, die oft von Polarisierung und Urteilen geprägt ist. Letztlich bleibt die Beziehung der Brüder Kaczynski eine Mahnung, dass hinter monströsen Taten immer Menschen mit komplizierten Geschichten stehen. Es understreicht auch, wie wichtig es ist, psychische Erkrankungen nicht zu stigmatisieren, sondern ihnen mit Verständnis und Fürsorge zu begegnen. Die Geschichte zeigt auch, wie schwer der Balanceakt zwischen Recht und Liebe, Schuld und Vergebung ist.

Die Ereignisse rund um den Unabomber und die Rolle seines Bruders berühren viele Ebenen – von Kriminalgeschichte über Psychologie bis hin zu ethischen Fragen und dem menschlichen Zusammenhalt. In einer Zeit, in der Familie, Vertrauen und Verantwortung oft auf die Probe gestellt werden, bietet die Geschichte der Kaczynskis wertvolle Einsichten und Denkansätze, die weit über den Einzelfall hinausgehen.

![Make sales not features [audio]](/images/6890C1EE-BA0B-47C0-8076-E04087AAABFC)