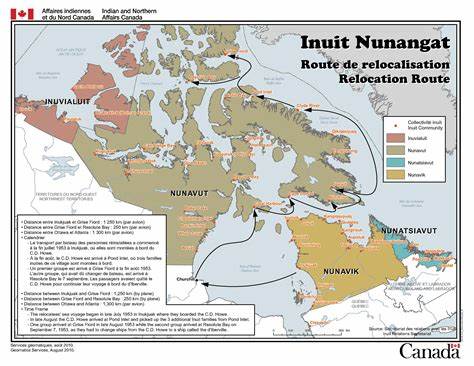

In den frühen 1950er Jahren ereignete sich eine der folgenreichsten und zugleich düstersten Episoden in der Geschichte Kanadas und der Inuit-Bevölkerung: die sogenannte High Arctic Relocation. Diese erzwungene Umsiedlung führte dazu, dass rund 92 Inuit vor allem aus der Region Inukjuak im Norden Quebecs in die rauen und unwirtlichen Regionen der kanadischen Arktis, genauer gesagt nach Grise Fiord auf Ellesmere Island und nach Resolute auf Cornwallis Island, zwangsumgesiedelt wurden. Diese Maßnahme hatte tiefgreifende Auswirkungen auf die indigenen Gemeinschaften, deren Kultur, soziale Strukturen und ihr Verhältnis zum kanadischen Staat. Trotz des schweren Leidens und der Herausforderungen, die die Umsiedlung mit sich brachte, prägt dieser Teil der Geschichte bis heute das kollektive Gedächtnis sowie die politischen Debatten rund um indigene Rechte und staatliche Verantwortung in Kanada. Die High Arctic Relocation fand während des Kalten Krieges statt, einer Epoche, in der die geopolitische Kontrolle und territoriale Ansprüche in den Polarregionen stark an Bedeutung gewannen.

Kanadas Regierung unter Premierminister Louis St. Laurent verfolgte mit der Umsiedlung insbesondere das Ziel, die Souveränität über die umstrittenen arktischen Inseln sicherzustellen. Die Inuit wurden dabei als sogenannte „menschliche Flaggenpflöcke“ betrachtet – eine Politik, die darauf abzielte, durch die Anwesenheit der indigenen Bevölkerung Kanadas territoriale Ansprüche zu legitimieren. Diese politische Motivation wurde den betroffenen Inuit jedoch nie klar kommuniziert. Stattdessen wurden ihnen bessere Lebensbedingungen und Jagdmöglichkeiten versprochen.

Doch die Realität war von Anfang an von großer Härte geprägt. Die Familien, die nach Grise Fiord und Resolute gebracht wurden, mussten sich beinahe ohne ausreichend Vorräte, geeignete Kleidung oder notwendige Ausrüstung in einer extrem unwirtlichen Umgebung zurechtfinden. Die Klimaverhältnisse in der High Arctic unterscheiden sich grundlegend von denen in ihrem ursprünglichen Siedlungsgebiet Inukjuak. Die langen, dunklen Winter mit einer vollständigen Polarnacht und die sommerliche Mitternachtssonne stellten immense Herausforderungen dar. Zudem kannten sie die lokalen Tierwanderungen und Jagdgebiete nicht, was das Überleben erschwerte.

Viele der umgesiedelten Familien litten unter Hunger, Kälte und Isolation in den ersten Jahren und verloren Angehörige aufgrund der harten Bedingungen. Die Versprechen, dass sie nach zwei Jahren zurückkehren könnten, wurden von der Regierung nicht eingehalten, was das Gefühl des Verrats noch verstärkte. Neben den physischen Herausforderungen brachte die Umsiedlung auch tiefgreifende soziale und kulturelle Veränderungen mit sich. Die Inuit-Gemeinschaften waren traditionell nomadisch geprägt und ihr Leben eng mit den natürlichen Rhythmen sowie dem Wissen um die lokale Umwelt verbunden. Die erzwungene Sesshaftigkeit in einer fremden Landschaft und die Isolation von ihren ursprünglichen Familienstrukturen hatten tiefgreifende psychische und soziale Folgen.

Gleichzeitig wurden die indigenen Menschen zu unfreiwilligen Akteuren in einem geopolitischen Machtspiel, das sie weder steuern noch beeinflussen konnten. In den folgenden Jahrzehnten blieb das Thema weitgehend unbeachtet, doch die betroffenen Inuit und deren Nachkommen traten ab den 1980er Jahren zunehmend an die Öffentlichkeit, um ihre Geschichte zu erzählen und Gerechtigkeit zu fordern. Sie argumentierten, dass die Zwangsumsiedlung nicht bloß eine freiwillige Maßnahme zum Wohle der Gemeinschaften war, sondern eine politisch motivierte Aktion, die auf Kosten ihrer Rechte und Würde umgesetzt wurde. Forderungen nach Entschädigungen und einer offiziellen Entschuldigung wurden laut. Diese wurden von der kanadischen Regierung lange abgelehnt oder nur halbherzig behandelt.

Die öffentliche und politische Debatte um die High Arctic Relocation führte schließlich zu einer Reihe von Untersuchungen und Berichten, die die Zustände vor Ort und die Intentionen der Regierung genauer analysierten. Der Royal Commission on Aboriginal Peoples veröffentlichte 1994 einen umfassenden Bericht, der sowohl die soziale Notwendigkeit als auch die politische Motivation der Umsiedlung beleuchtete. Der Bericht kam zu dem Schluss, dass die Umsiedlung eine unangemessene Lösung für die sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen in Inukjuak war und dass die kanadische Regierung ihren Verpflichtungen gegenüber den Inuit nicht gerecht wurde. Gleichzeitig wurde anerkannt, dass die Existenz der neuen Siedlungen zur Wahrung der kanadischen Souveränität in der Arktis beitrug, auch wenn dies nicht im Fokus der damaligen Entscheidungsträger gestanden habe. Trotz dieser Erkenntnisse dauerte es bis 2010, bis die kanadische Regierung eine offizielle Entschuldigung für die Umsiedlung aussprach.

Der damalige Minister für Indian Affairs und Nordentwicklung, John Duncan, erkannte öffentlich das Leid und die „gebrochenen Versprechen“ an, die mit der Relocation verbunden waren. Diese Entschuldigung gilt als Meilenstein im Prozess der Versöhnung zwischen dem Staat und den Inuit. Gleichzeitig wurden verschiedene Programme ins Leben gerufen, um die betroffenen Gemeinschaften zu unterstützen und das kulturelle Erbe zu bewahren. Die High Arctic Relocation bietet einen wichtigen Einblick in die komplexen Beziehungen zwischen indigenen Völkern und Kolonialstaaten. Sie ist ein Beispiel für die weitreichenden Folgen staatlicher Eingriffe in das Leben indigener Gemeinschaften.

Diese Geschichte mahnt, wie wichtig es ist, indigene Rechte und Perspektiven zu respektieren und politische Entscheidungen unter Berücksichtigung sozialer Gerechtigkeit und menschlicher Würde zu treffen. Zudem zeigt die Relocation die Herausforderungen auf, die mit der Sicherung von Territorien in geopolitisch umkämpften Regionen verbunden sind, vor allem wenn dies auf Kosten der ansässigen Bevölkerung geschieht. Heute erinnern Denkmäler und künstlerische Werke an die Opfer der High Arctic Relocation. Skulpturen in Grise Fiord und Resolute verdeutlichen das Leiden und den Verlust von Familien, die durch die Trennung entstanden sind. Dokumentarfilme und literarische Werke erzählen die individuellen Geschichten der umsiedelten Inuit, wodurch das Thema lebendig bleibt und die Erinnerung bewahrt wird.

Wichtig ist, dass die heutige Generation sowohl die historische Tragödie anerkennt als auch den Mut und die Widerstandskraft der Inuit-Gemeinschaften feiert, die unter ungünstigen Umständen ihre Heimat im hohen Norden neu aufgebaut haben. Zusammenfassend bleibt die High Arctic Relocation ein prägendes Kapitel in der Geschichte Kanadas, das auf zeigt wie indigene Rechte, nationale Interessen und menschliches Schicksal miteinander verwoben sind. Das Verständnis dieser Begebenheit ist zentral für den fortlaufenden Dialog über Versöhnung, Gerechtigkeit und die Zukunft indigener Völker in Arktisregionen. Nur durch eine ehrliche Auseinandersetzung mit der Vergangenheit können Wege für ein respektvolles Miteinander geschaffen werden, das die Würde aller Beteiligten wahrt.