Das Internet hat in den letzten Jahrzehnten das gesellschaftliche, kulturelle und künstlerische Leben radikal verändert. Über Milliarden von Webseiten stehen für Informationen, Kommunikation, Kunst und soziales Miteinander zur Verfügung. Doch die Art und Weise, wie heute das Web genutzt wird, ist viel homogener, gefilterter und oftmals kuratiert durch Algorithmen großer Plattformen. Hier setzt das Konzept des „poetischen Webs“ an – eine Sammlung von einzigartigen, künstlerischen und oftmals experimentellen Websites, die sich den gängigen Webdesign-Regeln entziehen und stattdessen kreativen Ausdruck und spielerische Exploration in den Vordergrund stellen. Das Internet Phone Book spielt in diesem Kontext eine zentrale Rolle, indem es diesen Teil des Webs als physisches und greifbares Objekt zugänglich macht.

Die Macher hinter dem Internet Phone Book, Kristoffer Tjalve und Elliott Cost, haben gemeinsam mit Meg Miller ein Projekt ins Leben gerufen, das die Vielfalt und Eigenheiten des poetischen Webs erfasst, indem sie eine Art Verzeichnis der besonderen Art schaffen. Es ist keine gewöhnliche Linkliste oder Online-Datenbank, sondern ein gedrucktes Buch, das die digitale Welt in die physische Realität holt. Diese Idee mag auf den ersten Blick paradox erscheinen, doch sie ist eine bewusste Reaktion auf die zunehmende Virtualisierung des Internets und die Abhängigkeit von algorithmisch gesteuerten Suchergebnissen. Das Projekt begann informell bei Treffen in einer Buchhandlung in Athen, wo die Gründer die Idee hatten, eine Einführung in das poetische Web zu schaffen, die von außen zugänglich ist und nicht von kommerziellen Suchmaschinen oder sozialen Medien kontrolliert wird. Das Internet Phone Book stellt sozusagen eine Alternative zu den üblichen Entdeckungswegen im Netz dar.

Es ist eine Einladung an Nutzer, sich auf eine Entdeckungsreise zu begeben und sich vom Kuratieren durch Algorithmen zu lösen, um die Weite und Vielfalt des Internets bewusst zu erleben. Die Definition des poetischen Webs ist dabei vielschichtig. Einerseits umfasst sie die wörtliche Vorstellung von Poesie, die digital dargestellt wird – etwa Webseiten, die Gedichte, experimentelle Literatur oder poetisch gestaltete Inhalte zeigen. Projekte wie das HTML Review oder die Werke von Künstler:innen wie Chia Amisola verdeutlichen, wie poetische Formen mit der besonderen Struktur und den Möglichkeiten des Webs verschmolzen werden können. Andererseits steht das poetische Web auch metaphorisch für eine Ästhetik, die unbequeme, unkonventionelle, spielerische und idiosynkratische digitale Orte schafft.

Diese Websites widersprechen der üblichen Logik von Benutzerfreundlichkeit, klaren Strukturen und massentauglichem Design und fordern Nutzer:innen heraus, neue Formen der Interaktion und Wahrnehmung zu erkunden. Die Herausgeber:innen des Internet Phone Books haben bei ihrer Arbeit bewusst Wert darauf gelegt, die persönliche Dimension und die Vielfalt in der Definition des poetischen Webs zu betonen. Die eingereichten Webseiten werden von ihren Betreibenden selbst beschrieben, was dem Verzeichnis eine individuelle und subjektive Komponente verleiht. Diese kurzen Beschreibungen erlauben es Leser:innen, die Intentionen und die Hintergründe der Websites besser zu verstehen und eine Verbindung zu den Stimmen hinter den digitalen Projekten herzustellen. So entsteht ein Gemeinschaftsgefühl und ein Dialog zwischen den Beteiligten und der Leserschaft.

Ein wichtiges Motiv für die Veröffentlichung in gedruckter Form ist die Begegnung von physischem und digitalem Raum. Das Buch nimmt einen analogen Platz ein, der sonst vom Internet kaum belegt wird. Es erinnert an die frühen Zeiten des Internets, als gedruckte Verzeichnisse und Yellow-Pages-Bücher nutzungsorientiert waren und die Übersichtlichkeit förderten. Das Internet Phone Book ist somit auch eine Art Rückbesinnung auf eine Zeit, in der Informationen noch nicht nur virtuell sichtbar waren, sondern als greifbares Kulturgut existierten. Neben der reinen Sammlung von Einträgen enthält das Phone Book auch wertvolle Zusatzfunktionen, welche die Brücke zwischen Buch und Online-Welt schlagen.

So wurde ein „dial-a-site“-System entwickelt, bei dem jede Webseite im Buch eine Kurznummer erhält. Über eine zentrale Webseite können Nutzer:innen diese Nummer eingeben, um direkt zur jeweiligen Online-Adresse weitergeleitet zu werden. Dieses technische Konzept erleichtert die Navigation und macht es für Leser:innen einfacher, die in einem gedruckten Buch durchaus sperrigen URL-Zeichenfolgen zu umgehen – ein cleverer Versuch, die analoge und digitale Welt sinnvoll miteinander zu verknüpfen. Darüber hinaus werden zu jeder Webseite weitere Metadaten angegeben, wie etwa die geografische Zeitzone des Servers oder der Betreiber:innen, die Download-Größe der Website oder visuelle Symbole wie eine kleine Blume, die besonders poetische Seiten hervorhebt. Solche Details illustrieren nicht nur die Vielfalt der Projekte, sondern sensibilisieren auch für Themen wie Umwelteinfluss digitaler Medien, indem sie die Größe einer Webseite in Kilobyte benennen und so die „digitale Gewichtung“ aufzeigen.

Die Herausgabe eines solchen Buches ist keineswegs nur ein kreatives Unterfangen, sondern stellt auch eine logistische Herausforderung dar. Die Initiator:innen entschieden sich für eine Selbstveröffentlichung, einschließlich der Beantragung einer ISSN-Nummer in Griechenland, die das Buch langfristig als Teil des nationalen Archivs erhält und so einen dauerhaften Platz in einer öffentlichen Bibliothek einrichtet. Dieses Vorgehen reflektiert auch die Überzeugung, dass das Internet als öffentliches Gut einen entsprechenden Schutz und eine archivierende Dokumentation durch staatliche Institutionen verdient – eine Verbindung von digitaler Innovation und demokratischen Grundwerten. Der Produktionsprozess für die gedruckte Ausgabe stellte für das Team eine neue Erfahrung dar. Gewohnt von digitalen Projekten, bei denen Updates schnell vorgenommen werden können, mussten sie nun die Endgültigkeit und das sorgfältige Layout eines Buchprodukts bedenken.

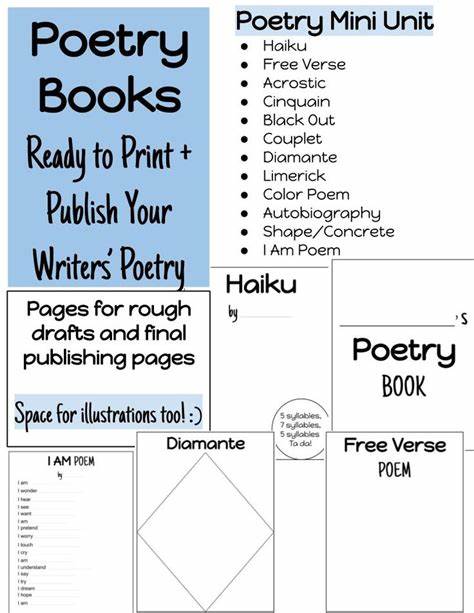

Der gesamte Inhalt wurde zunächst als Website in HTML und CSS umgesetzt und anschließend in ein druckfertiges PDF umgewandelt. Dieses Vorgehen verdeutlicht, wie fließend heute die Grenzen zwischen digitalem und analogem Medium sein können. Neben der kuratierten Sammlung von Websites bietet das Internet Phone Book auch Raum für Essays und Reflexionen zur Rolle des Webs als Medium für Kunst und Poesie. Die Ausgabe präsentiert Beiträge, die sich mit unterschiedlichen Aspekten beschäftigen, von technischen Fragen bis zu ästhetischen Überlegungen. Damit ist das Buch nicht nur ein Verzeichnis, sondern auch ein Manifest und Nachschlagewerk für eine bewegte und vielfältige Szene im digitalen Raum.

Zukünftige Ausgaben sollen das Konzept weiterentwickeln und dabei stärker auf die physischen Orte und Community-Spaces eingehen, die das poetische Web begleiten und fördern. Orte wie Extra Practice in Rotterdam oder HEART in New York sind neben den virtuellen Netzwerken wichtige Plattformen, um reale Begegnungen, Wissensaustausch und kollaboratives Arbeiten zu ermöglichen. Das Buch könnte so helfen, diese oft unsichtbaren, aber essenziellen Verbindungen zwischen Menschen und Projekten sichtbarer zu machen und eine stärkere Gemeinschaftsbindung herzustellen. Das Internet Phone Book leistet einen wichtigen Beitrag zur Erweiterung des Verständnisses darüber, was das Web eigentlich ist und sein kann. Es widerlegt das Bild, dass das Internet nur aus sozialen Medien, kommerziellen Plattformen oder großen Diensten besteht.

Stattdessen zeigt es, dass das Internet ein Raum der Vielfalt, Kreativität und Subversion ist, wo Persönlichkeiten abseits des Mainstreams gedeihen und neue Formen digitaler Poesie entstehen. Für kreative Köpfe, digitale Künstler:innen und all jene, die das Netz aus einer anderen Perspektive betrachten möchten, bietet das Phone Book eine wertvolle Orientierungshilfe und eine Einladung zur Entdeckung. Es fördert nicht nur die Wahrnehmung für alternative Projekte, sondern schafft auch Raum für Begegnung, Vernetzung und gemeinsames Wachstum. Die Kombination aus analoger und digitaler Form spiegelt zudem den aktuellen Diskurs um die Zukunft des Internets wider. Fragen zur Nachhaltigkeit, zur sozialen Verantwortung der digitalen Infrastruktur und zur Wiederbelebung öffentlicher digitaler Räume werden hier ebenso verhandelt wie ästhetische und poetische Dimensionen.

So ist das Internet Phone Book mehr als ein Nachschlagewerk – es ist ein Statement für die Zukunft eines offenen, kreativen und inklusiven Webs. Wer sich mit dem Internet Phone Book auseinandersetzt, entdeckt nicht nur eine Sammlung spannender digitaler Kunstprojekte, sondern wird Teil einer lebhaften Community, die sich gegen standardisierte Netzwerklogiken stellt und das Web als Raum für freies Denken, künstlerische Freiheit und menschliche Verbindungen feiert. Gerade in einer Zeit, in der digitale Räume zunehmend von kommerziellen Interessen kontrolliert werden, ist dieses Projekt ein erfrischender und notwendiger Anker für alle, die den wahren Geist des Internets bewahren wollen.