Der Wettlauf um den Ausbau von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI) hat sich zu einem der wichtigsten und zugleich komplexesten Wirtschaftsthemen unserer Zeit entwickelt. Trotz der anhaltend hohen Nachfrage und der massiven Investitionen der führenden Technologiekonzerne gestalten sich die Rahmenbedingungen für den Bau und Betrieb dieser Einrichtungen zunehmend schwieriger und vielschichtiger. Microsoft, Amazon Web Services (AWS), Google und Meta investieren zwar weiterhin Milliarden in KI-Infrastruktur, doch die Herausforderungen im Immobilienmarkt, bei der Stromversorgung und der langfristigen Planung werfen neue Fragen auf, die weit über die reine Technologie hinausgehen. Der Wettlauf ist keineswegs vorbei, doch er hat sich verändert und erfordert ein tiefes Verständnis der Dynamiken in diesem speziellen Marktsegment. Die populäre Annahme, dass geplante Anpassungen oder Stornierungen von Rechenzentrumsprojekten ein Zeichen für eine schwächelnde KI-Industrie sind, trifft nicht zu – vielmehr spiegeln sie die großen praktischen Hürden wider, denen sich die Branche gegenübersieht.

Ein Trend, der sich in jüngster Zeit durch die Absage von Microsoft an geplanten Rechenzentren in Ohio und die Überprüfung von Leasingverträgen bei Amazon zeigte und für Spekulationen über eine Abkühlung der KI-Nachfrage sorgte. Diese Annahmen wurden jedoch sowohl von hochrangigen Branchenexperten als auch von den beteiligten Unternehmen selbst klar widerlegt. Die Realität zeigt sich vielschichtiger und weniger dramatisch: Die Phase der Hyperwachstumsjahre seit 2021 ist von mehr Routine und strategischer Feinjustierung geprägt, doch weiterhin auf sehr hohem Niveau. Ein wesentlicher Engpass, der diesen Wandel bestimmt, ist die Stromversorgung. Rechenzentren benötigen enorme Mengen an Energie.

Für die auf KI spezialisierten Anwendungsbereiche in besonders leistungsfähigen Hochleistungsrechenzentren ist der Bedarf an Strom und Kühlung noch drastischer als bei herkömmlichen Serverfarmen. Doch die Ausweitung der regionalen Stromnetze erfolgt in vielen Gebieten nur langsam oder gar nicht in dem Tempo, in dem die Nachfrage nach Rechenzentrumskapazitäten steigt. Die Netzausbaupläne von Energieversorgern sehen vielfach Jahre bis Jahrzehnte vor, um zusätzliche Kapazitäten bereitzustellen. Hinzu kommt, dass viele Regionen mit ohnehin angespannten Stromnetzen zu kämpfen haben, was zu einer erheblichen Verzögerung bei der Freigabe neuer Standorte für Rechenzentren führt. Parallel dazu wirkt der Immobilienmarkt als weitere große Herausforderung.

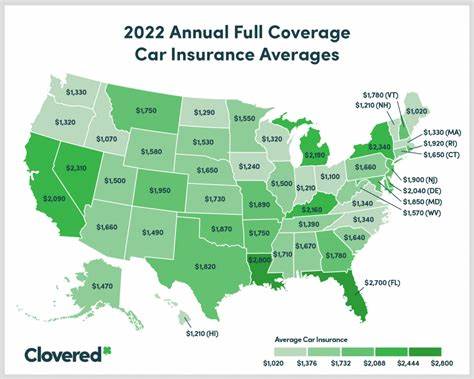

Grundstücke, die sich für den Bau geeigneter Rechenzentren eignen – bevorzugt in der Nähe von Stromleitungen mit hoher Kapazität und in Regionen mit günstigen Klimabedingungen zur Kühlung – sind rar und werden durch Spekulationen und hohe Nachfrage extrem verteuert. Insbesondere in den USA wurden die Preise für geeignetes Bauland in den letzten Jahren teilweise um das Sechsfache nach oben getrieben, was die Gesamtkosten für neue Projekte massiv in die Höhe treibt und damit oftmals zu Überprüfungen und Anpassungen bei Vertragsabschlüssen führt. Überdies muss die langfristige Verfügbarkeit von Ressourcen wie Wasser für Kühlzwecke gesichert sein, was die Standortwahl zusätzlich kompliziert. Trotz dieser Herausforderungen bleibt die Nachfrage nach Rechenzentrumskapazitäten für KI exponentiell hoch. Branchenkenner wie Andy Cvengros von JLL betonen, dass beinahe 75 bis 85 Prozent der geplanten Kapazitäten bis 2029 bereits vorab vergeben und somit langfristig von großen Hyperscalern wie Microsoft, Google, Meta und Amazon gebucht sind.

Diese Unternehmen blicken auf riesige Investitionsbudgets von mehreren hundert Milliarden US-Dollar jährlich und setzen die Infrastrukturentwicklung konsequent fort. Dabei handelt es sich keineswegs um vorsichtige oder zurückhaltende Zusagen von Startups oder kleineren Marktteilnehmern, sondern um solide langfristige Verpflichtungen von international agierenden Technologiemächten. Die strategische Ausrichtung dieser Riesen unterscheidet sich zudem grundlegend von den Erwartungen vieler Marktbeobachter. „Es handelt sich bei den Anpassungen nicht um Rückzüge, sondern um eine Neukalibrierung der Strategie“, so Cvengros. Hyperscaler würden gezielt dort pausieren, wo kurzfristig Engpässe bestehen oder die Rahmenbedingungen ungünstig sind, um anderweitig größere Expansionspotenziale zu erschließen.

Die Portfolios werden als zusammenhängendes Netzwerk betrachtet, nicht als Sammlung einzelner Standorte. Dadurch sind Schwankungen auf regionaler Ebene für das Gesamtbild wenig bedeutend. Auch seitens der Unternehmensspitzen wird die Schlagzeilen suggerierte pessimistische Perspektive abgelehnt. Microsoft-CEO Satya Nadella wies darauf hin, dass Änderungen bei Bau- oder Leasingplänen für Rechenzentren nicht neu sind, sondern seit Jahrzehnten Teil eines kontinuierlichen Anpassungsprozesses zur Optimierung der Infrastruktur sind. Neu ist lediglich das gesteigerte öffentliche und mediale Interesse am Sektor, welches jeden kleineren Schritt stärker in den Fokus rückt.

Amazon-Chef Andy Jassy bestätigte, dass die Investments rund um KI-gestützte Cloud-Dienste und Rechenzentren weiter massiv ausgeweitet werden – die Erwartungen an technologische Innovation und Infrastruktur sind hoch. Das zeigt sich auch darin, wie diese Unternehmen ihre Kosten für KI-Infrastruktur kommunizieren: Es handelt sich um hundert Milliarden US-Dollar im laufenden Jahr. Die Innovationszyklen und Kapazitätsanforderungen bei KI-Systemen steigen rapide. Modelle wie große Sprachmodelle und komplexe neuronale Netzwerke verlangen neben enormen Rechenkapazitäten vor allem eine hochskalierbare und hochverfügbare Infrastruktur, die jederzeit zuverlässig zur Verfügung steht. Dies wirkt sich wiederum maßgeblich auf den Aufbau zukünftiger Rechenzentren aus.