Die Überprüfung, ob sich zwei Dreiecke schneiden, ist eine fundamentale Fragestellung in der Computergrafik, CAD-Systemen, Physiksimulationen und vielen anderen Bereichen der 3D-Modellierung. Obwohl das Konzept simpel erscheint, sind präzise und umfassende Lösungen, die alle Spezialfälle abdecken, überraschend komplex. Unterschiedliche Anforderungen führen dazu, dass Algorithmen variieren – von schnellen, approximativen Tests in Spielen bis zu extrem genauen Prüfroutinen in CAD-Anwendungen. Wer jedoch eine robuste und universell einsetzbare Methode sucht, sollte einige zentrale geometrische Überlegungen und bewährte Verfahren verstehen. Der folgende Leitfaden erklärt systematisch, wie man den Schnitt zweier Dreiecke verlässlich bestimmen kann, von mathematischen Grundlagen bis zu praktischen Implementierungen.

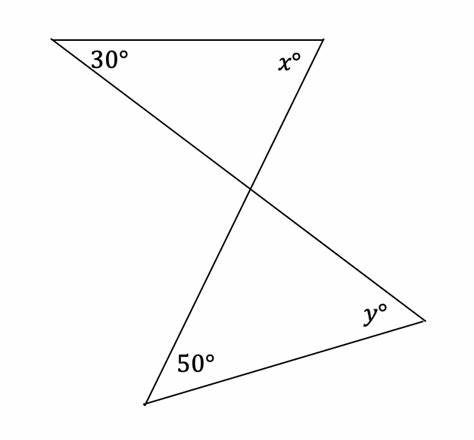

Zunächst muss man begreifen, dass zwei Dreiecke im Raum dann keine Schnittmenge besitzen, wenn eines vollständig auf einer Seite der Ebene des anderen liegt. Diese einfache Überlegung ermöglicht einen schnellen Ausschluss. Jedes Dreieck definiert eine Ebene, also eine unendliche Fläche im Raum. Wenn die drei Eckpunkte des zweiten Dreiecks alle auf derselben Seite dieser Ebene liegen, dann schneiden sich die beiden Dreiecke nicht. Diese Prüfung wird mit einer sogenannten „Seitentests“ genannt.

Dabei wird für jeden Punkt die Lage relativ zur Ebene berechnet, indem das Skalarprodukt des Ebenennormalenvektors mit dem Positionsvektor des Punktes ermittelt wird. Ein kleiner Schwellwert, das sogenannte Epsilon, berücksichtigt dabei numerische Ungenauigkeiten. Sollte der Test jedoch nicht zum Ausschluss führen, ist mit weiteren, detaillierteren Überprüfungen fortzufahren. Eine besonders elegante und effektive Strategie besteht darin, die Kanten des einen Dreiecks als Geradenabschnitte, sogenannte Segmente, zu betrachten. Die Überprüfung beschränkt sich dann darauf, zu klären, ob eines der Segmente des zweiten Dreiecks die Ebene des ersten Dreiecks schneidet oder ob Punkte des zweiten Dreiecks auf der Ebene liegen und ob diese Punkte innerhalb der Grenzen des ersten Dreiecks liegen.

Anschließend wird der Prozess für das andere Dreieck wiederholt, um sämtliche Überschneidungen, inklusive gemeinsamer Kanten oder Berührungspunkte, zu erfassen. Diese Zweiphasen-Methode deckt umfassend alle Schnittfälle ab, von vollständigen Überlappungen bis hin zu punktuellen Kontakten. Um die Lage eines Punktes relativ zu einer Ebene zu bestimmen, verwendet man eine Funktion, die den Abstand des Punktes zur Ebene berechnet. Liegt dieser Abstand im Bereich eines schmalen Toleranzbereichs, so gilt der Punkt als auf der Ebene. Andernfalls wird entschieden, auf welcher Seite des Ebenenpolygon sich der Punkt befindet.

Für Segmente überprüft man die beiden Endpunkte: Liegen beide auf derselben Seite, so gibt es keinen Schnitt mit der Ebene. Befinden sie sich auf verschiedenen Seiten oder auf der Ebene, so besteht eine potentielle Schnittstelle. Wird ein Schnitt mit der Ebene ermittelt, so ist der Schnittpunkt aus dem Parameter t auf der Geraden ableitbar, die das Segment definiert. Parameter t beschreibt die Position entlang der Geraden, wobei der Wert zwischen 0 und 1 auf dem Segment selbst liegt und Werte außerhalb dieses Bereiches die Verlängerung der Geraden bedeuten. Zur Berechnung des Schnittpunktes wird die Geradengleichung in die Ebenengleichung eingesetzt und nach diesem Parameter t aufgelöst.

Diese Berechnung ist in der Regel numerisch stabil, sofern auf einen geeigneten Umgang mit kleinen Ungenauigkeiten geachtet wird. Ein besonders kniffliger Teil ist die Bestimmung, ob sich der ermittelte Schnittpunkt tatsächlich innerhalb des Dreiecks befindet. Das Dreieck wird dabei als Fläche mit einer klaren Begrenzung definiert. Zur effizienten Prüfung eignet sich eine Methode mittels Baryzentrischer Koordinaten: Jeder Punkt im Dreieck lässt sich als gewichtete Summe der Eckpunkte darstellen, wobei die Gewichte bestimmten Bedingungen genügen müssen, um innerhalb des Dreiecks zu liegen. Alternativ kann geschlossen geprüft werden, ob der Punkt innerhalb der Dreiecksgrenzen liegt, indem man die Dreieckskanten als Segmente betrachtet.

Für jeden Kantenabschnitt wird geprüft, ob der Schnittpunkt auf diesem liegt. Falls ja, bedeutet das, dass der Schnittpunkt eine Kante berührt oder genau auf ihr sitzt. Falls dies zu keinem befriedigenden Ergebnis führt, prüft man abschließend, ob der Punkt im Inneren des Dreiecks liegt. Werden Segmente vollständig auf der Ebene gefunden, muss man deren Überschneidung mit anderen Segmente prüfen. Ein typisches Vorgehen ist die Projektion der Dreiecke auf eine 2D-Ebene, die die maximale Koordinatenvarianz bietet.

Dadurch wird das Problem von 3D auf 2D reduziert, was die Komplexität der Berechnung deutlich senkt. Innerhalb dieser Ebene können dann Linien verwendet werden, deren Position man anhand einer Normalen und eines Konstantenwertes als implizite Gleichung beschreibt. Die Lage der Endpunkte der Segmente wird dann gegenüber der impliziten Gleichung der Linien geprüft, um zu bestimmen, ob diese sich überschneiden oder eindeutig getrennt sind. Liegen beide Endpunkte eines Segments auf derselben Seite einer Linie, so gibt es keine Schnittstelle. Wenn Endpunkte auf unterschiedlichen Seiten liegen oder direkt auf der Linie, besteht eine potentielle Überschneidung oder eine Berührung.

Diese genaue Prüfung erlaubt es, selbst schwierigste Fälle zu behandeln – etwa wenn sich zwei Dreiecke nur an einer Ecke berühren oder entlang einer Kante überlappen. Dazu gehört auch die Auswertung spezieller Randfälle wie degenerierte Dreiecke (beispielsweise wenn drei Punkte fast auf einer Linie liegen) oder numerische Ungenauigkeiten, etwa durch begrenzte Genauigkeit von Gleitkommazahlen. Bei der Implementierung solcher Algorithmen ist es essenziell, effiziente Wege der Datenstrukturierung und der Wiederverwendung von Berechnungen zu wählen. So kann es sinnvoll sein, Ebenenparameter nur einmal zu berechnen und mehrfach zu verwenden, statt sie in jedem Funktionsaufruf neu zu ermitteln. Ebenso helfen frühe Abbruchtests bei der Leistungsoptimierung, indem sie unnötige komplexe Berechnungen auf einfache Fallunterscheidungen reduzieren.

Die praktische Anwendung dieser Schnittprüfungen geht weit über die reine Theorie hinaus. In Spielentwicklungen wird häufig zugunsten der Geschwindigkeit mit approximativen Methoden gearbeitet, um virtuelles Echtzeit-Rendering zu ermöglichen. In CAD-Systemen hingegen ist das Ziel eine hundertprozentige Präzision, da kleine Fehler hier gravierende Auswirkungen auf die Herstellung und Funktionalität haben können. Physiksimulatoren wiederum benötigen oft einen Kompromiss zwischen Genauigkeit und Performance, um realistische, aber bezahlbare Simulationen zu erzielen. In jedem dieser Anwendungsfelder ist die Verlässlichkeit der Schnittprüfung eine entscheidende Basis.

Fehlerkennung bei der Bestimmung von Dreiecksschnittpunkten kann zu unsichtbaren Überschneidungen, Grafikfehlern, oder – im schlimmsten Fall – instabilen Simulationen führen. Daher ist das Verständnis der zugrundeliegenden mathematischen Prinzipien und eine sorgfältige Umsetzung unverzichtbar. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Frage, ob sich zwei Dreiecke schneiden, mehr ist als nur eine simple geometrische Prüfung. Sie erfordert präzise mathematische Analyse, eine handfeste Umsetzung mit geeigneten Datenstrukturen und Algorithmen sowie eine Anpassung an die spezifischen Anforderungen des jeweiligen Einsatzszenarios. Der vorgestellte Ansatz mit einer ersten Ebenenseitigkeitsprüfung, gefolgt von detaillierten Tests auf Segment- und Punktebene, bietet eine solide Grundlage für robuste, zuverlässige Schnittprüfungen.

Die Beherrschung dieser Methoden stellt einen wichtigen Schritt für jeden Entwickler und Ingenieur dar, der in 3D-Umgebungen arbeitet. Die Investition in ein tiefes Verständnis dieser geometrischen Techniken zahlt sich durch verbesserte Genauigkeit, Fehlerfreiheit und Effizienz bei der Arbeit mit komplexen 3D-Modellen aus.