Die DNA, das molekulare Fundament allen Lebens, ist weit mehr als nur ein biologischer Datenspeicher. Für einen Programmierer offenbart sie sich als ein genial verschlüsseltes Informationssystem, dessen Aufbau und Funktionen verblüffende Ähnlichkeiten mit Computersoftware aufweisen. Diese Sichtweise erweitert nicht nur unser Verständnis der Genetik, sondern veranschaulicht zugleich, wie tiefgreifend Natur und Technik miteinander verwoben sind. Der menschliche Genom, bestehend aus etwa drei Milliarden Basenpaaren, entspricht einer riesigen Datenbank, die mit vier grundlegenden Zeichen aufgebaut ist: Adenin (A), Thymin (T), Guanin (G) und Cytosin (C). Anders als die binären 0 und 1 moderner Computer nutzt die DNA somit ein quaternäres System – eine vierstellige digitale Sprache, die in sogenannten Codons, dreistelligen Basensequenzen, kodiert ist.

Diese Codons können 64 unterschiedliche Kombinationen bilden und übersetzen sich in eine Vielzahl von Aminosäuren, den Bausteinen der Proteine. Jeder Proteinstrang, oder Polypeptid, stellt damit eine Art Programmcode dar, der spezifische Funktionen im biologischen System auslöst. DNA ist jedoch kein flacher Quellcode, der starr abgearbeitet wird. Vielmehr ähnelt sie kompilierter Bytecode, der in der biologischen Maschine, dem Zellkern, interpretiert und ausgeführt wird. Die Dynamik wird durch verschiedene Mechanismen gewährleistet, die sich erstaunlich programmiertechnischen Konzepten annähern.

Ein Beispiel dafür sind sogenannte Transposons, oft als „springende Gene“ bezeichnet. Diese können innerhalb des Genoms ihre Position verändern und erinnern an dynamische, positionunabhängige Programmelemente wie dynamisch gelinkte Bibliotheken in modernen Betriebssystemen. Solche beweglichen Sequenzen machen fast die Hälfte des menschlichen Genoms aus und haben entscheidenden Einfluss auf die Evolution und genetische Vielfalt. Die Komplexität der DNA wird weiterhin durch ihre Fähigkeit erschlossen, Inhalte selektiv zu aktivieren oder zu deaktivieren, ähnlich wie bedingte Kompilierungsanweisungen (#if / #endif) im Programmiercode. Obwohl jede Zelle des menschlichen Körpers den kompletten genetischen Code trägt, werden nur bestimmte Genabschnitte in Abhängigkeit von Zelltyp und Funktion eingesetzt.

Diese erstaunliche Kontrolle ermöglicht die Differenzierung von Zellen beispielsweise zu Nervenzellen, Leberzellen oder Muskelzellen. Stammzellen, die noch nicht auf einen spezifischen Zelltyp festgelegt sind, können als universelle Module interpretiert werden. Sie besitzen den vollständigen Code, bei dem noch keine „if“-Bedingung dauerhaft gesetzt wurde. Eine weitere faszinierende Parallele zwischen DNA und Programmcode findet sich im Feld der Epigenetik. Hierbei handelt es sich um temporäre Modifikationen, die die Genaktivität steuern, ohne die eigentliche Basensequenz zu verändern.

Diese Änderungen können durch Methylierung von DNA oder Modifikationen von Histonen erfolgen und entsprechen im digitalen Vergleich einem dynamischen Patchen eines laufenden Programms im Speicher. So kann zum Beispiel die Entwicklung eines Embryos gesteuert werden, indem bestimmte Gene gezielt aktiviert oder deaktiviert werden, gleichzeitig aber die Grundstruktur des Codes erhalten bleibt. Diese Flexibilität spiegelt das Bedürfnis eines Systems wider, zur Laufzeit auf externe Bedingungen zu reagieren und sich anzupassen. Ein weiteres Konzept, das sich in der Biologie wiederfindet, ist das Vorhandensein von „toten“ Codeteilen, besser bekannt als Pseudogene, sowie die umfangreichen nicht-codierenden DNA-Abschnitte, häufig noch als „Junk DNA“ bezeichnet. Zwar haben diese Bereiche keine direkte Funktion kodierender Gene, jedoch zeigt sich zunehmend, dass sie für die räumliche Organisation des Genoms und regulative Prozesse enorm wichtig sind.

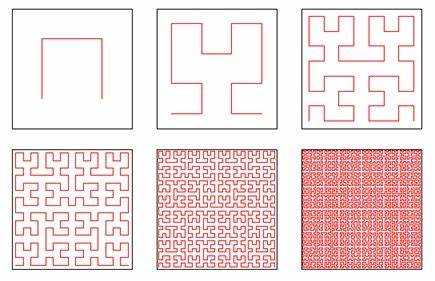

Man könnte sie als ausführliche Kommentare oder nicht ausgeführte Codeabschnitte in einem Softwareprojekt interpretieren, die eine wichtige Rolle bei der Wartbarkeit und Stabilität spielen. Besonders spannend ist die Analogie zum sogenannten Run-Length-Limiting Code aus der Datenspeicherung, bei der Übergänge zwischen Bits eingesetzt werden, um eine zuverlässige Lesbarkeit sicherzustellen. Ähnlich sorgen bestimmte nicht-codierende DNA-Abschnitte für die korrekte Faltung und Organisation der DNA im Zellkern, was für die effiziente Nutzung des genetischen Materials entscheidend ist. Wenn Zellen sich vermehren, geschieht dies durch einen Prozess, der einem Programmiervorgang namens fork() ähnelt. Das heißt, eine Zelle teilt sich und beide Tochterzellen erhalten identischen genetischen Code, der dann jedoch individuell „weiterentwickelt“ wird.

Die Kontrolle dieses Vorgangs ist essenziell, denn eine unkontrollierte Zellteilung kann zu Tumoren führen, also zu biologischen „Fork-Bombs“, die das Gesamtsystem destabilisieren. Die Natur hat hier komplexe Sicherheitsmechanismen implementiert, etwa die Verkürzung von Telomeren, was die maximale Anzahl von Zellteilungen begrenzt. Die Redundanz und Fehlerkorrektur sind weitere Meilensteine der Natur, die sich in der doppelsträngigen DNA und der diploiden Chromosomenzahl widerspiegeln. Die Basen sind paarweise komplementär (A mit T, C mit G), wodurch ein beschädigter Strang durch den anderen repariert werden kann – ähnlich einer RAID-1-Systemkonfiguration in der Datenspeicherung. Außerdem besitzt der Organismus meist zwei Kopien eines jeden Gens, was als Failover-System agiert.

Solche Konzepte sind aus der Informatik bekannt, zeigen aber, wie genial die evolutionäre Entwicklung dieses biologischen Sicherheitssystems ist. Die enorme Komplexität der Proteininteraktionen und Abhängigkeiten erinnert an das Phänomen „Dependency Hell“ in der Softwareentwicklung. Proteine, die viele Interaktionspartner besitzen, sind nur sehr langsam evolvierungsfähig, da Änderungen in einem Protein eine kompatible Anpassung der bindenden Partner erfordern. Dies führt zu neuen evolutionären Mechanismen, allerdings mit langsamen Innovationszyklen, was beeindruckend aufzeigt, wie biologische Systeme auf Konstanz und Stabilität optimiert sind. Auch Viren und biologische Parasiten lassen sich als eine Art Schadsoftware interpretieren, die sich in das Genom einschleust, sich kopiert und den Wirt für die Verbreitung nutzt – vergleichbar mit Computerwürmern und Viren.

Nicht wenige Viren haben sich in der Menschheitsgeschichte in unser Genom integriert und werden dort passiv „mitgetragen“. Die darin liegende Wechselwirkung zwischen Genomevolution und „Viruscodes“ fördert die genetische Vielfalt und zwingt zu permanenter Immun- und Reparaturarbeit. Ein fundamentaler biologischer Prozess, oft mit Softwareentwicklung verglichen, ist das sogenannte zentrale Dogma der Molekularbiologie. Es beschreibt, wie DNA in RNA transkribiert und diese wiederum in Proteine übersetzt wird – ähnlich einem Übersetzungsprozess von Quellcode zu Objektcode und schließlich zu ausführbarer Software. Trotz dieses klassischen Ablaufs gibt es mittlerweile Erkenntnisse über Feedback-Mechanismen, bei denen RNA Einfluss auf die DNA nimmt und somit bidirektionale Information fließt.

Dieses Phänomen verdeutlicht, dass das biologische System kein statisches Programm, sondern ein dynamisches und sich selbst modifizierendes Netzwerk ist. In der modernen Gentechnik kann DNA gezielt verändert werden, eine Form von „binärem Patchen“ direkt im genetischen Programm. Die Herstellung von synthetischer DNA auf Basis von Codevorlagen ist möglich, jedoch ist das nachträgliche Editieren lebender Zellen sehr viel komplexer, da alle Kopien des Genoms betroffen sein müssen. Medizinische Forschung setzt hier große Hoffnungen in virale Vektoren, die gezielte Veränderungen einbringen können. Der medizinisch-technologische Durchbruch erfolgt durch besonders raffinierte „Viren“, die die genomische Schutzbarriere überwinden können und so Krankheiten wie schwere Immundefekte behandeln.

Trotz dieser Fortschritte gibt es auch Risiken, da Korrekturen zu neuen Fehlern führen und komplexe Nebenwirkungen verursachen können – vergleichbar mit Regressionen in Software-Releases. Die genetische Code-Degeneration spielt hier eine zentrale Rolle: Das systemische Einfügen oder Korrigieren von Sequenzen muss sehr präzise sein, um keine unerwünschten Folgen hervorzurufen. Die Natur schützt den genetischen Code auf mehreren Ebenen. Teile des Genoms, besonders wichtige Gene wie die der Histone, entwickeln sich über Jahrmillionen kaum verändert weiter. Diese evolutionäre Trägheit ermöglicht Stabilität und kontinuierliche Funktionalität, denn Fehler in solch kritischen Abschnitten sind katastrophal.

Gleichzeitig sind andere Bereiche für Variabilität offen, was Diversität und Anpassung an Umweltveränderungen erlaubt. Ebenfalls aus dem Software-Engineering bekannt ist das Konzept von Start- und Stopbits, welches auch die DNA-Sequenzen strukturieren. Damit das Ablesen des Codes eindeutig bleibt, muss die Zelle wissen, wo ein Gen beginnt und endet. Das wird durch spezifische Basenkombinationen geregelt, die als Signal dienen. Manche Gene können aus verschiedenen Leserahmen heraus interpretiert werden, was multifunktionale Codes ermöglicht und die biologische Effizienz steigert.

Jeder einzelne Zellkern ist ein „Mini-Computer“, der den vollständigen Quellcode des Organismus trägt, aber nur Teile davon aktiv ausführt. Die Proteine, die entstehen, erhalten sozusagen eine Versandadresse im Zellinneren, um dort ihre spezifischen Funktionen zu erfüllen. Diese Implementation auf zellulärer Ebene entspricht modernen Betriebssystemmodulen, die Softwarepakete nach Bedarf laden und entladen. Die Entstehung des Lebens selbst lässt sich ebenfalls anhand dieser Analogie begreifen. Die DNA ist dabei nicht autonom lauffähig, sondern braucht die „Entwicklungs-Toolchain“ der Eltern.

Das Bootstrapping – der erste Start eines Systems ohne vorhandene Laufzeitumgebung – ist in der Evolution besonders komplex, da lebende Systeme selbst Referenz und Werkzeug für ihre eigene Replikation sind. Spezielle Gene, sogenannte Homeobox-Gene, fungieren als „Makefiles“ bei der Entwicklung eines Organismus. Sie legen eine Reihenfolge fest, in der Zellen sich differenzieren und spezialisieren, vergleichbar mit Abhängigkeiten bei Softwarebauprozessen. Diese Gene sind so konserviert, dass sogar Artgrenzen überschritten werden können: Maus-Homeobox-Gene können Fruchtfliegenbeine anstelle von Antennen erzeugen, was deren unerwartete Konservierung und Programmierbarkeit verdeutlicht. Bakterien besitzen neben ihrem Hauptgenom oft kleine DNA-Ringe, sogenannte Plasmide, welche sich eigenständig replizieren und zwischen Arten horizontal übertragen werden können.

Dieses Phänomen erinnert an das dynamische Nachladen von Softwarebibliotheken (Plugin-Systeme), durch die neue Funktionen schnell und flexibel ins bestehende System eingebunden werden. Die Plasmide sind auch in der biotechnologischen Forschung bedeutsam, um gezielt Gene in Bakterien einzuführen. Abschließend zeigt die Betrachtung der DNA aus der Sicht eines Programmierers, dass Lebensprozesse einen hochentwickelten Informationsfluss darstellen, der vergleichbar mit komplexer Software ist. Die Evolution hat einen mehrschichtigen Code geschaffen, der sich selbst organisiert, kontrolliert und anpasst. Diese Perspektive liefert nicht nur faszinierende Einblicke in die Wirkungsweise der Biologie, sondern liefert auch Inspiration für die Informatik.

Das Verständnis der DNA als lebender Code verbindet Wissenschaften und eröffnet neue Wege, Leben zu begreifen, Krankheiten zu behandeln und bioinformatische Anwendungen zu entwickeln. DNA ist in diesem Sinne weit mehr als nur ein chemisches Molekül – sie ist das ultimative Programm, das das Leben steuert und ständig weiterentwickelt.