Die Automobilbranche steht vor einem grundlegenden Wandel, an dessen Spitze BMW steht – ein Unternehmen, das in den letzten Jahren mit dem Einsatz generativer Künstlicher Intelligenz (KI) nicht nur Produktionstätigkeiten automatisiert, sondern zunehmend auch hochqualifizierte Fachkräfte ins Visier nimmt. Während lange Zeit die Sorge bestand, dass Roboter und Automatisierung hauptsächlich manuelle und einfache Tätigkeiten auf der Produktionslinie ersetzen, verdeutlicht die jüngste Entwicklung bei BMW, dass die Herausforderungen viel umfassender geworden sind. Ingenieure, Softwareentwickler und Analysten, deren Arbeit nach wie vor als besonders komplex und unersetzlich galt, sehen sich heute einer bedrohlichen Veränderung gegenüber. Die KI, einst lediglich als Unterstützung gedacht, rückt immer mehr in die Rolle des vollwertigen Arbeitsersatzes vor. BMW hat kürzlich mit viel Optimismus in einer Pressemitteilung angekündigt, durch generative KI die Effizienz und Produktivität deutlich zu steigern.

Allein die Aussichten auf beschleunigte Entwicklungszyklen und optimierte Entscheidungsprozesse klingen nach einem langfristigen Gewinn für Unternehmen und Mitarbeiter zugleich. Doch unter der Oberfläche der wohlformulierten Mitteilung verbirgt sich eine Realität, die viel weniger freundlich ist. Während die Öffentlichkeit über die „Co-Pilot“-Funktion von KI als Hilfsmittel für Mitarbeiter informiert wird, warnen Experten längst vor einer tiefgreifenden Restrukturierung, die sich auf den Verlust zahlreicher Arbeitsplätze insbesondere im gehobenen Bereich auswirken wird. Traditionell wurde die Automatisierung in der Autoindustrie mit der Einführung von Robotern auf Fertigungslinien gleichgesetzt. Schweißroboter verdrängten Schweißer, selbstfahrende Transportfahrzeuge ersetzten klassische Staplerfahrer.

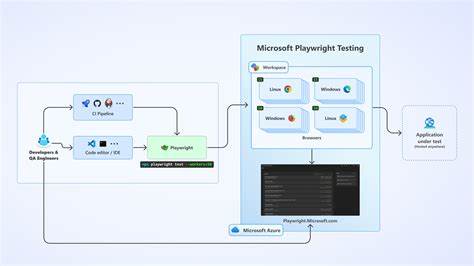

Doch nun dringt die KI immer weiter in die sogenannten White-Collar-Bereiche vor. Tätigkeiten wie das Schreiben von Code, das Analysieren großer Datenmengen oder das Treffen von Entscheidungen – Aufgaben, die bisher hochbezahlten Experten vorbehalten waren – werden zunehmend automatisiert. BMW nutzt die neuen Technologien genau in diesen Bereichen, was das Ausmaß der bevorstehenden Veränderungen verdeutlicht. Die Erfahrungen anderer deutscher Industrieunternehmen untermauern die Befürchtungen. Siemens beispielsweise führte bereits KI-gestützte Designsoftware ein und konnte den Bedarf an Ingenieuren in bestimmten Abteilungen um etwa 30 Prozent reduzieren.

Dieser Trend signalisiert einen möglichen Wendepunkt für die gesamte Branche und wirft die Frage auf, wie tiefgreifend Deutschlands Arbeitsmarkt betroffen sein wird. Die Vermeidung offener Massenentlassungen ist bei BMW Teil der Strategie. Aufgrund der starken gesetzlichen Arbeitsrechte in Deutschland ermöglicht das Unternehmen einen schrittweisen Personalabbau durch natürliche Fluktuation, Frühverrentungen und Einstellungseinschränkungen. Ein ehemaliger HR-Strategieexperte von BMW beschreibt dies als eine Form des „attritiven“ Personalabbaus: Es werden weniger neue Mitarbeiter eingestellt, während ausscheidende Beschäftigte nicht ersetzt werden. Auf diese Weise reduziert sich die Belegschaft langsam, ohne dass umfassender Widerstand durch Gewerkschaften oder politische Instanzen befürchtet werden muss.

Mitarbeiter, die den Wandel bereits spüren, berichten intern von einer gravierenden Veränderung der Arbeitsweise: Wo früher Teams aus mehreren Entwicklern monatelang an einem einzigen Softwaremodul arbeiteten, übernimmt die KI nun das erste Grobgerüst des Codes. Die Menschen sind nur noch damit beschäftigt, das Ergebnis zu überprüfen und zu verfeinern. Obwohl von Seiten des Managements offiziell keine Kürzungen angekündigt werden, ist für viele klar, dass der Wandel in naher Zukunft zu Personaleinsparungen führen wird. Die Auswirkungen gehen jedoch weit über BMW hinaus und stellen eine Gefahr für die gesamte deutsche Wirtschaft dar. Diese beruht seit Jahrzehnten auf hochqualifizierten technischen Fachkräften und einer stabilen Beschäftigung im Mittelstand sowie Großunternehmen.

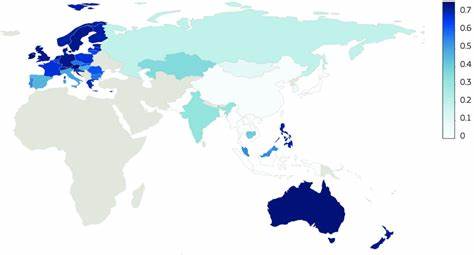

Sollte allein BMW 10 bis 15 Prozent seiner Ingenieure und Analysten durch KI ersetzen, könnte dies eine Kettenreaktion auslösen. Der Nachschub an entsprechenden Ingenieurabsolventen könnte zurückgehen, weil Studierende infolge wachsender Unsicherheit weniger Interesse an bestimmten Studiengängen zeigen. Zudem sind Gewerkschaften bisher kaum auf den Schutz von weißem Kragen gegen Automatisierung vorbereitet, was die Arbeitnehmer zusätzlich verwundbar macht. Der deutsche Mittelstand, das Rückgrat der nationalen Wirtschaft, steht ebenfalls vor der Herausforderung, mit dem Wandel Schritt zu halten. Als Zulieferer und Technologiepartner, die in direkter Konkurrenz zu globalen KI-getriebenen Unternehmen stehen, werden auch kleine und mittelständische Betriebe dazu gezwungen sein, Automatisierung stärker zu integrieren, oft auf Kosten der Beschäftigung in klassischen Fachberufen.

Die sozialen und politischen Konsequenzen dieses Wandels lassen sich nicht unterschätzen. In Deutschland war das sogenannte „soziale Vertragswerk“ jahrzehntelang auf stabile Erwerbsverhältnisse und den Schutz der Facharbeiterschaft gebaut. Die wachsende Arbeitslosigkeit und der sukzessive Stellenabbau in gefragten technischen Berufen könnten das Vertrauen in diese Strukturen erschüttern und politischen Gegenwind provozieren, der im besten Fall zu neuen Regelungen und Schutzmechanismen führt, im schlimmsten Fall aber zu tiefgreifender gesellschaftlicher Unruhe. BMW befindet sich in einem Spannungsfeld. Einerseits steht das Unternehmen unter enormem Druck, sich innovativ aufzustellen und mit technologischen Spitzenreitern wie Tesla sowie chinesischen Elektroautoherstellern zu konkurrieren.

Diese Wettbewerber setzen stark auf KI und haben damit Kosteneinsparungen und Produktivitätssteigerungen erzielt, ohne Rücksicht auf traditionellen Arbeitskräftebestand. BMWs Schritt, eigene KI-Lösungen zu implementieren, ist deshalb nachvollziehbar und für das Überleben im globalen Markt unerlässlich. Andererseits bedroht dieser Umbruch Millionen von Arbeitsplätzen, die für die deutsche Wirtschaft besonders wertvoll sind. Die Abwägung zwischen Innovation und sozialer Verantwortung ist ein komplexes Dilemma, für das bislang weder BMW noch die deutsche Politik eine klare Antwort haben. Die zentrale Frage ist heute weniger, ob die Automobilindustrie Arbeitsplätze durch KI verliert, sondern vielmehr, wie schnell und mit welchen sozialen Folgen dies geschieht.

Gewerkschaften stehen vor der Herausforderung, sich für den Schutz von Wissensarbeitern zu rüsten und gleichzeitig Konzepte für die Qualifizierung und Weiterbildung von Fachkräften zu entwickeln. Die Politik wiederum muss darüber nachdenken, wie Regulierung und Förderung Hand in Hand gehen können, um die negativen Effekte abzufedern und gleichzeitig den Innovationsstandort Deutschland zu sichern. Abschließend ist festzuhalten, dass die Roboter nicht nur auf den Produktionslinien von BMW Einzug halten, sondern auch zunehmend die Büros und Entwicklungsabteilungen erobern. Die hochqualifizierten Mitarbeiter des Unternehmens sehen sich mit einer neuen Realität konfrontiert, in der KI zunehmend Aufgaben übernimmt, die zuvor das Kerngeschäft der menschlichen Expertise darstellten. Der Wandel ist unvermeidlich und tiefgreifend.

Die Zukunft der Arbeitsplätze bei BMW, und möglicherweise der gesamten deutschen Industrie, hängt davon ab, wie schnell Anpassung, Weiterbildung und sozialpolitische Maßnahmen umgesetzt werden. Eines ist sicher: Die Ära der reinen Mensch-Arbeitskraft in der Automobilentwicklung nähert sich ihrem Ende. Der Wettlauf zwischen Innovation und sozialer Fürsorge hat begonnen, und Deutschland muss sich jetzt positionieren, um die Herausforderungen der KI-getriebenen Transformation zu meistern und gleichzeitig die Grundlagen seiner wirtschaftlichen Stärke zu bewahren.