Zellen sind die grundlegenden Bausteine des Lebens und bilden die Basis aller lebenden Organismen. Obwohl sie mikroskopisch klein sind, bergen sie eine beeindruckende Vielfalt an Strukturen und Prozessen, die entscheidend für die Funktionen des Lebens sind. Ein oft missverstandener Aspekt der Zellbiologie ist die Tatsache, wie schnell und dicht besiedelt das Innere einer Zelle tatsächlich ist. Während viele von uns Zellen als eher ruhige und offene Räume vorstellen, offenbart eine genauere Betrachtung eine Welt voller Bewegung, dichter Packungen und rhythmischer Prozesse, die allesamt miteinander interagieren. Diese Erkenntnis verändert unser Verständnis davon, was in den winzigen Welten innerhalb unseres Körpers vor sich geht und warum diese kleinen Einheiten des Lebens so außerordentlich effizient arbeiten.

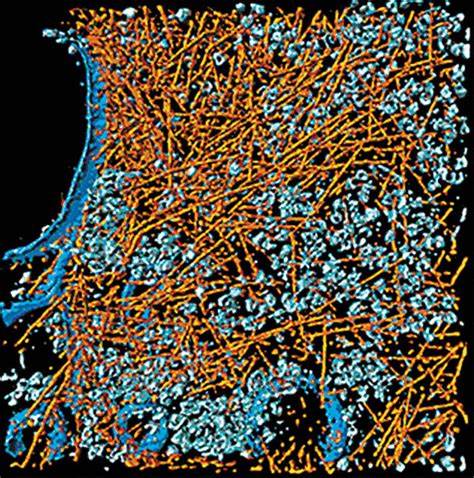

Die Vorstellung von einer Zelle als zentralem Park oder leerem Raum wird der Realität nicht gerecht. Stattdessen gleicht das Zellinnere einem dicht bevölkerten Stadtraum, bei dem alles auf engem Raum zusammenkommt, ähnlich dem Trubel in einer Großstadt zu Silvester. Diese Analogie lässt sich besonders gut durch anschauliche Bilder und Forschungsmaterialien veranschaulichen, die die Packungsdichte von Molekülen im Cytoplasma darstellen. In solchen Visualisierungen sind beispielsweise ribosomale Einheiten, die für die Proteinproduktion zuständig sind, in Grün markiert, RNA-Moleküle in Blau und Proteinmoleküle erscheinen rot. Die dichte Verteilung dieser Strukturen macht deutlich, dass eine Zelle nicht viel leeren Raum besitzt, sondern vielmehr ein eng verflochtenes Netzwerk aus beweglichen und funktionsfähigen Elementen darstellt.

Diese Nähe und Häufung von Molekülen schafft eine Umgebung, in der Reaktionen äußerst zügig ablaufen können, denn die Wege zwischen einzelnen Komponenten sind kurz. Gleichzeitig ergibt sich daraus aber auch die Herausforderung, wie sich die Moleküle in einem derart überfüllten Raum bewegen und zueinanderfinden können. Die Antwort liegt in der Geschwindigkeit der Bewegung von Molekülen und der Art ihrer Diffusion. Auch wenn all dies auf engem Raum geschieht, bewegen sich kleine Moleküle in einer Geschwindigkeit, die mit etwa 400 km/h zu vergleichen ist. Diese hohe Geschwindigkeit ist das Resultat von thermischer Energie, die die Moleküle mit ständiger Bewegung versorgt.

Größere Proteinmoleküle bewegen sich ebenfalls schnell, wenn auch etwas langsamer – etwa vergleichbar mit 30 km/h. Um sich das vorzustellen: Im maßstäblichen Vergleich wäre dies, als ob man mit einer Geschwindigkeit von Millionen Kilometern pro Stunde durch eine dicht besiedelte Großstadt fährt. Diese rasanten Bewegungen führen dazu, dass Moleküle in der Zelle ständig miteinander kollidieren. Man spricht von sogenannten „Zufallsgängen“ oder Brown'scher Bewegung, bei der Moleküle unvorhersehbar und ständig die Richtung ändern. Kollidiert wird dabei im Harndurchschnitt mehrfach Milliarden Mal pro Sekunde, was einer dauerhaften Bewegung gleichkommt.

Diese Kollisionen sind nicht nur unvermeidlich, sondern essenziell, denn sie ermöglichen Molekülen, mit ihren Zielstrukturen in Interaktion zu treten und lebenswichtige biochemische Reaktionen durchzuführen. Ein bedeutender Vorteil dieser starken Molekülaktivität ist die Effizienz, mit der Enzyme arbeiten können. Enzyme sind Proteine, die biochemische Reaktionen beschleunigen. In solch einem schnell bewegten und dicht besiedelten Umfeld können Enzyme durchschnittlich bis zu 500.000 Reaktionen pro Sekunde durchführen.

Dies erklärt, warum zelluläre Abläufe, die auf den ersten Blick komplex und schwer zu koordinieren scheinen, in der Praxis reibungslos und effektiv funktionieren. Die Beweglichkeit und Aktivität der Moleküle zeigt sich auch auf struktureller Ebene. Proteine rotieren im Mikrometer- bis Nanosekundenbereich mit erstaunlicher Geschwindigkeit, die bis zu einer Million Umdrehungen pro Sekunde erreichen kann. Diese eigenständige Rotation unterstützt zudem die passenden Bindungen und Reaktionsmechanismen zwischen Molekülen. Gleichzeitig entsteht durch den ständigen Kontakt zwischen Molekülen eine Art vibrierendes und lebendiges Milieu, das die Zelle am Laufen hält.

Die Frage, wie Zellen aufrecht erhalten und regelrecht „organisiert“ bleiben können, wenn Moleküle sich so rasant und scheinbar chaotisch bewegen, lässt sich durch mehrere Mechanismen erklären. Zum einen arbeiten molekulare Motoren wie Kinesin und Dynein, die als kleine „Roboter“ in der Zelle fungieren und gezielt Ladungen und Organellen auf Mikrotubuli-Schienen transportieren. Anders als bei einem langsamen Gehen oder Robben sprinten diese Motorproteine, indem sie bis zu 100 Schritte pro Sekunde machen. Das ermöglicht es der Zelle, auch über größere Distanzen schnelle und gezielte Transporte sicherzustellen – besonders wichtig in langen Nervenzellen. Weiterhin sind Mitochondrien, die Kraftwerke der Zelle, faszinierende Beispiele für die Komplexität und Schnelligkeit zellulärer Prozesse.

Sie arbeiten mit einem elektrochemischen Gradient, durch den ein spezielles Enzym namens ATP-Synthase angetrieben wird. Dieses Enzym erzeugt energiereiche Moleküle, die als Energiequelle für die Zelle dienen. Besonders beeindruckend ist die Geschwindigkeit, mit der ATP-Synthase funktioniert: Es dreht sich mit bis zu 700 Umdrehungen pro Sekunde und arbeitet damit schneller als ein moderner Jetmotor. Diese mechanischen Bewegungen in winzigen Nanomaschinen sind Schlüsselbeispiele, wie biologische Systeme höchste Effizienz durch extreme Geschwindigkeit und Präzision erreichen können. Die Erkenntnis, dass Zellen extrem schnelle und dicht gepackte Systeme sind, hat nicht nur theoretische Bedeutung.

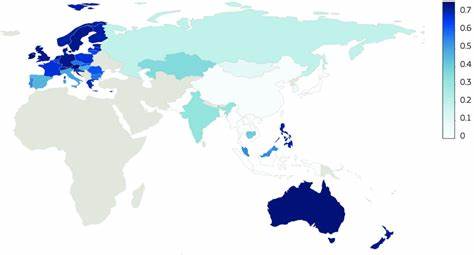

Sie erklärt auch, warum Simulationen von zellulären Prozessen eine so große Herausforderung darstellen. Selbst modernste Supercomputer stoßen an Grenzen, wenn sie sämtliche molekulare Aktivitäten einer einzigen Zelle in all ihren Details berechnen möchten. Ein großer Teil der Komplexität ergibt sich aus der Kombination von Bewegung, Kollisionen und Interaktionen, die auf so engem Raum stattfinden und dabei vielfältig und ständig im Wandel sind. Insbesondere die HeLa-Zellen, ein besonders gut erforschtes Zelllinienmodell, haben bedeutende Erkenntnisse über Zellverhalten geliefert. Ihre Fähigkeit, in Laboren unbegrenzt zu wachsen, macht sie zu einem unverzichtbaren Werkzeug für biologische und medizinische Forschung.

Untersuchungen an HeLa-Zellen haben das Verständnis zur schnellen Bewegung und dichten Verteilung von Molekülen weiter vertieft. Darüber hinaus haben spektakuläre visuelle Darstellungen, etwa die Videos „Inner Life of a Cell“ oder „Powering the Cell: Mitochondria“ der Harvard-Universität, dazu beigetragen, die Dynamik und Lebendigkeit des Zellinneren einer breiten Öffentlichkeit verständlich zu machen. Diese Animationen bringen die molekulare Hektik zur Geltung und zeigen eindrucksvoll, wie Millionen von Reaktionen und Bewegungen gleichzeitig ablaufen – eine faszinierende Symphonie der Biologie. Zusammenfassend ist das Bild einer Zelle, die schnell, dicht gepackt und gleichzeitig hochorganisiert ist, eine Erkenntnis, die unser Verständnis vom Leben revolutioniert hat. Sie zeigt, dass das mikroskopische Leben keineswegs statisch oder langsam ist, sondern von ungeahnter Geschwindigkeit und Komplexität geprägt.

Diese Erkenntnisse haben weitreichende Auswirkungen auf unser Verständnis von Krankheiten, der Zellbiologie und der Entwicklung von Medikamenten. Sie unterstreichen die beeindruckende Leistungsfähigkeit biologischer Systeme und inspirieren Wissenschaftler, Ingenieure und visionäre Denker gleichermaßen. Während weiterhin intensive Forschung betrieben wird, um die vielen noch unbekannten Prozesse innerhalb der Zelle zu verstehen, sind die bereits gewonnenen Einsichten ein Zeugnis für die unermessliche Komplexität des Lebens auf der kleinsten Ebene. Die Zelle ist ein dauerhaft belebter Mikrokosmos, in dem Geschwindigkeit, Präzision und Dichte Hand in Hand gehen, um das Leben selbst möglich zu machen.