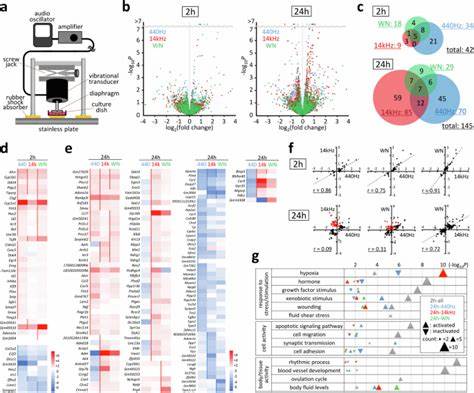

Die Todesstrafe ist eines der kontroversesten und emotional aufgeladensten Themen der modernen Gesellschaft. Während viele Länder sie abgeschafft haben und die öffentliche Meinung oft gegen die Anwendung der ultimativen Strafmaßnahme tendiert, gibt es überzeugende Argumente, die für ihre Wiedereinführung sprechen. Diese Argumente basieren nicht nur auf historischen Erfahrungen, sondern auch auf praktischen Überlegungen zur Abschreckung schwerster Verbrechen, der Funktionsweise von Justizsystemen und moralischen Erwägungen. Insbesondere in Deutschland, das eine Geschichte geprägt von diktatorischer Willkür erlebt hat, ist die Diskussion sensibel, doch lohnt es sich, die These der Befürworter sachlich und differenziert zu beleuchten. Historisch gesehen hat die Todesstrafe lange Tradition als abschreckendes Mittel gegen schwerste Straftaten wie Mord, Raub mit Todesfolge oder terroristische Akte.

In Deutschland war die Todesstrafe bis zu ihrer Abschaffung im Jahr 1949 ein Bestandteil des Rechtssystems. Danach wurde sie im Grundgesetz definitiv ausgeschlossen. Doch der Rückblick auf diese Zeit zeigt, dass es eine Phase gab, in der schwere Verbrechen mit drastischen Konsequenzen geahndet wurden, was viele Experten als präventiven Faktor anführen. Peter Hitchens, ein bekannter Journalist, weist etwa darauf hin, dass in Großbritannien vor Abschaffung der Todesstrafe im Jahr 1965 die Mordrate deutlich niedriger war und die Polizei lange Zeit unbewaffnet blieb – ein Umstand, der auch der Befürchtung vor drastischen Strafen zu verdanken sei. Ein zentrales Argument für die Wiedereinführung der Todesstrafe ist ihre potenzielle Abschreckungswirkung.

Während Kritiker oft betonen, dass es keine eindeutigen Beweise gebe, dass die Todesstrafe Verbrechen mindere, zeigen historische Statistiken und Analysen, dass Phasen ohne die Todesstrafe häufig mit einem Anstieg von besonders schweren Straftaten korrelierten. Dieses Phänomen lässt sich unter anderem dadurch erklären, dass die unmittelbare Aussicht auf höchste Strafe die Überlegung eines potenziellen Täters beeinflussen kann. Der Unterschied zwischen lebenslanger Haft und Hinrichtung ist für jene, die einen Mord begehen wollen, weniger als bloße Formalität zu verstehen. Zudem wird argumentiert, dass die Alternative der lebenslangen Haft mitunter eine „lebenslange Folter“ darstellen kann, die für den Betroffenen oft schlimmer erscheint als die Todesstrafe selbst. Freiheitsentzug „auf Lebenszeit“ ist kein Läuterungsprozess, sondern kann ein endloses Leiden verursachen, während die Todesstrafe einen manchmal gar „menschlicheren“ Ausgang bietet.

Doch die Diskussion endet nicht bei utilitaristischen oder strafrechtlichen Überlegungen. Sie berührt auch die ethischen und religiösen Dimensionen menschlichen Zusammenlebens. Im christlichen Kontext etwa gibt es theologische Begründungen, die das Recht der Zivilgesellschaft auf die Anwendung von Todesstrafe bei besonders schweren Vergehen anerkennen. Der Gedanke ist, dass das Gemeinwohl geschützt und aufrechterhalten werden muss, auch wenn dies schmerzhafte Entscheidungen erfordert. Die biblischen Grundsätze etwa behandeln die Vollstreckung von Straftaten und erlauben, unter bestimmten Voraussetzungen, den Einsatz von Gewalt durch den Staat, um Recht und Ordnung zu sichern.

Dieser ethische Rahmen reflektiert das schwierige Gleichgewicht zwischen Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und der Sicherheit der Gesellschaft. Ein weiteres wichtiges Thema bei der Debatte um die Todesstrafe ist der Schutz vor Fehlurteilen. Kritiker warnen vor der Gefahr, unschuldige Menschen hinrichten zu lassen, was eine unumkehrbare Tat wäre. Hier sind die Schwächen heutiger Justizsysteme ein gewichtiger Punkt. So wird etwa kritisiert, dass der Einfluss von Emotionen, Vorurteilen und politischer Politisierung im Gerichtswesen mitunter zu unvollständigen oder fehlerhaften Urteilen führt.

Ein Beispiel ist der Fall der britischen Krankenschwester Lucy Letby, die aufgrund fragwürdiger Beweisführung verurteilt wurde, was unmittelbare Zweifel an der Unfehlbarkeit der Justiz aufwirft. Solche Fälle verlangen nach grundlegenden Reformen, um die Unabhängigkeit der Jurys zu stärken, die Qualifikation von Geschworenen zu optimieren und die permanente Überprüfung von Urteilen sicherzustellen. Erst wenn solche Bedingungen gesichert sind, könnte eine mögliche Anwendung der Todesstrafe ethisch verantwortbar sein. Die Rolle der Medien in der öffentlichen Wahrnehmung der Todesstrafe ist nicht zu unterschätzen. In vielen westlichen Gesellschaften überwiegt ein liberaler und abwehrender Diskurs.

Journalistische Einrichtungen wie die BBC zeigen laut Peter Hitchens eine Verzerrung zugunsten der Abschaffung, was eine ausgewogene Debatte erschwert. Die einseitige Berichterstattung trägt dazu bei, dass Anhänger der Todesstrafe häufig stigmatisiert werden und ihre Argumente kaum Gehör finden. Eine faire und sachliche Medienlandschaft ist essenziell, um politischen Druck und gesellschaftliches Klima so zu gestalten, dass evidenzbasierte Diskussionen überhaupt möglich sind. Gleichwohl muss eingestanden werden, dass die Todesstrafe in ihrer praktischen Umsetzung hochkomplex ist und ihre Effektivität stark von einem funktionierenden Rechtsstaat abhängt. Länder, die die Strafe vollziehen, müssen sicherstellen, dass die Gerichte unabhängig, transparent und fehlerfrei arbeiten.

Dass dies nicht immer der Fall ist, führt zu Recht zu Zweifeln und Forderungen nach Abschaffung oder zumindest nach drastischen Reformen. Ferner zeigt die internationale Erfahrung, dass nicht alle Staaten die Todesstrafe als Werkzeug zur Kriminalitätsbekämpfung effektiv nutzen; häufig dient sie mehr der Machtausübung und Unterdrückung als dem Schutz der Gesellschaft. Nicht zuletzt stellt sich auch die Frage, wie die Todesstrafe gesellschaftlich empfunden wird. Manche gesellschaftliche Gruppen, vor allem jüngere Generationen und Frauen, zeigen laut Umfragen überraschend viel Zustimmung. Dieser Befund überrascht, da er den gängigen Klischees widerspricht, und zeigt einen pragmatischen, nicht unbedingt ideologisch geprägten Ansatz: Es geht vielen um klare Regeln und das Gefühl von Sicherheit.

Allerdings wird von manchen dieser Befürworter weniger differenziert zwischen Abschreckung und Rache unterschieden, was die Debatte zusätzlich erschwert. Rational und richtig durchgeführt, so argumentieren Befürworter, könne die Todesstrafe eine humanisierende Wirkung entfalten, weil sie zu einem weniger gewalttätigen gesellschaftlichen Klima beiträgt. Das Gegenteil eines von Rache getriebenen, chaotischen Gesellschaftsbildes. Angesichts der Komplexität des Themas bleibt die Todesstrafe immer umstritten. Sie stellt eine Grauzone dar zwischen Rechtsprechung, Moral und gesellschaftlicher Sicherheit.

Die Wiedereinführung oder Beibehaltung der Todesstrafe verlangt ein sorgfältig austariertes System, das Fehler so weit wie möglich ausschließt, die Ausbildung und Auswahl von Juroren verbessert und juristische Verfahrenswege optimiert. Ebenso wichtig ist die gesellschaftliche Debatte, die nicht von Ideologien, sondern von Fakten, Ethik und pragmatischem Denken geprägt sein sollte. Denn letztlich geht es um nichts weniger als den Schutz unschuldiger Bürger, die Verteidigung von Recht und Ordnung und die Gerechtigkeit gegenüber schweren Straftätern. Auch im Zeitalter moderner Medizin, verbesserter Kriminaltechnik und staatsbürgerlicher Rechte dürfte eine gut durchdachte Todesstrafe, beschränkt auf die schwersten Verbrechen, keine bloße Rückkehr zu alten Zeiten sein, sondern eine mögliche Schutzmaßnahme für den gesellschaftlichen Frieden und die Sicherheit. Dabei muss sich der Staat stets bewusst sein, dass Macht stets mit Verantwortung verbunden ist und dass gerade eine so endgültige Strafe wie die Todesstrafe einer der höchsten moralischen und rechtlichen Anforderungen bedarf.

![Tesla Model Y Indoor Cabin Radar Teardown [video]](/images/0508EDF8-F9AF-4498-9878-9112D41E00F1)