Icons sind heute allgegenwärtig und begleiten uns nahezu bei jeder Interaktion mit digitalen Geräten. Sie bieten eine visuelle Sprache, die komplexe Funktionen und Inhalte auf kleinstem Raum transportiert. Doch die wahre Bedeutung von Icons reicht viel tiefer als das reine Abbilden von Funktionen. Die Geschichte der Icons, die kulturellen Hintergründe, die technischen und gestalterischen Herausforderungen sowie die psychologischen Prozesse hinter ihrer Interpretation eröffnen ein faszinierendes Feld. Um die Bedeutung von Icons wirklich zu verstehen, lohnt es sich, sowohl die technischen Ursprünge als auch die kulturellen und visuellen Aspekte zu betrachten.

Bereits 1981 brachte Xerox mit dem Star-Computer die erste kommerziell verfügbare grafische Benutzeroberfläche auf den Markt, die das Konzept des Desktop-Metaphers mit Icons einführte. Seitdem haben Icons einen festen Platz in der Computerwelt eingenommen und sind zu einem universellen Bestandteil moderner Benutzeroberflächen geworden. Ihre Funktion mag auf den ersten Blick einfach erscheinen: Sie bieten eine anklickbare Fläche, die größer und visuell ansprechender als reiner Text ist. Gleichzeitig schaffen sie eine Verbindung zwischen den abstrakten Daten im System und einem greifbaren, erkennbaren Symbol. Dennoch ist die direkte und intuitive Deutung eines Icons in der Praxis oft alles andere als selbstverständlich.

Icons sind in den meisten Fällen Metaphern oder Symbole, deren Bedeutung häufig erst durch wiederholte Nutzung entsteht. Anstatt unmittelbar verständlich zu sein, sind sie oft Ausgangspunkt für eine individuelle Interpretation, die sich über die Zeit durch Gewohnheit und Kontext zementiert. Diese Beobachtung macht deutlich, dass die Gestaltung wirklich gut verständlicher Icons eine große Herausforderung darstellt. Fehlende oder nicht eindeutige Piktogramme, übermäßige Stilisierung und kulturelle Unterschiede erschweren die eindeutige Zuordnung. So sind manche Icons schlicht gewohnheitsbedingt – sie funktionieren, weil wir sie kennen, nicht unbedingt, weil sie intrinsisch sinnvoll sind.

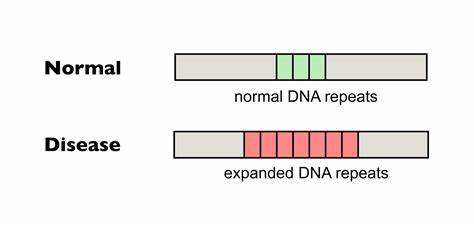

Ein klassisches Beispiel hierfür ist das Speichern-Symbol, das auch heute noch häufig als stilisierte Diskette dargestellt wird, obwohl die meisten jüngeren Nutzer keine Disketten mehr kennen. Dieses ikonische Relikt hat sich über Jahrzehnte gehalten und ist zum universellen Sinnbild für das Speichern geworden. Die Diskette begann ihre bildhafte Bedeutung in den 1990er Jahren, in einer Zeit, in der die tatsächliche Nutzung dieser Speicherform bereits zurückging. Diese symbolische Nutzung zeigt, wie Icons an Bedeutung gewinnen, wenn sie gefestigte Assoziationen beim Nutzer hervorrufen, ungeachtet deren realgeschichtlichen Ursprung. Ein weiteres Problem ist die kulturelle Übertragbarkeit von Icons.

Was in einer Kultur eindeutig und vertraut ist, kann in einer anderen vollkommen unverständlich sein. Die Verwendung von Alltagsgegenständen wie Telefonen, Briefkästen oder Bankers‘ Boxen als Icon-Metaphern birgt das Risiko, dass jüngere Nutzer oder Menschen aus anderen Kulturkreisen die Symbolik nicht mehr verstehen. Die heutige globale Softwareverteilung verlangt eine besonders aufmerksame Gestaltung, die möglichst universelle Symbole wählt und solche vermeidet, die zu stark von regionalen Gegebenheiten geprägt sind. Auf der ästhetischen Ebene erleben Icons immer wieder Moden und Designtrends. Während früher farbenfrohe, detaillierte Pixelgrafiken in Desktop-Oberflächen üblich waren, tendiert das zeitgenössische Design zu minimalistischen, monochromen und stark vereinfachten Symbolen.

Diese Entwicklung trägt technische Vorteile – etwa bessere Skalierbarkeit und reduzierte Ablenkung –, schlägt jedoch oft auf Kosten der unmittelbaren Erkennbarkeit. Zu starke Stilisierung führt im Zweifel dazu, dass Icons verwechselt werden oder ihre Aussagekraft verlieren. Das Gefühl, ein Icon könnte eher ein „lächelnder Zyklop“ als eine Funktion darstellen, lässt sich nicht einfach als humorvolle Überlegenheit abtun, sondern zeigt grundlegende Probleme der Icon-Gestaltung. Aus solch einem Grund hat die frühere Generation von Icons, etwa der Jahre um die Jahrtausendwende, der sogenannten „goldenen Ära“ der Desktop-Icons, viele treue Anhänger. In dieser Zeit entstanden vielfach handgefertigte, farb- und detailreiche kleine Kunstwerke, wie etwa in Programmen wie mIRC oder Notepad++.

Durch ihre Farbenvielfalt und klare Form waren diese Icons nicht nur visualisierte Funktionen, sondern kleine Ankerpunkte für das Gedächtnis und erleichterten die Navigation durch die Software. Andere Beispiele, wie die ikonografische Entwicklung von Werkzeugleisten in Malprogrammen, zeigen die Kontinuität in der Icon-Sprache. Das grundsätzliche Layout der Werkzeuge, wie Pinsel, Füllkübel und Kurvenlinien, ist seit den 1970er Jahren fast unverändert. Es ist ein Schauplatz, an dem eine visuelle Sprache mit Zeit und Erfahrung erlernt und eingeprägt wird. Auch wenn die Auflösung, Farbtiefe und Bildschirmtechnologien sich drastisch verändert haben, so sind die Basiszeichen und deren Bedeutung erstaunlich stabil geblieben.

Der Prozess der Bedeutungszuschreibung verläuft stärker durch Konditionierung als durch eine universell verständliche Abbildung. Dies bedeutet, dass Nutzer durch den Gebrauch einer Software und wiederholtes Klicken auf Icons deren Bedeutung für sich prägen. Somit hat das Icon, entgegen der Idee eines selbst erklärenden Symbols, häufig eine lernende Komponente – es wird Bedeutung durch Kontext und Routine erschlossen und nicht unmittelbar vermittelt. Icon-Gestaltung befindet sich damit in einem Spannungsfeld zwischen technischer Machbarkeit, kultureller Verständlichkeit, ästhetischer Gestaltung und psychologischer Wirkung. Die größten Herausforderungen sind, ein Icon erkennbar, unterscheidbar und einfach zu interpretieren zu machen, ohne die Natürlichkeit oder den Wiedererkennungswert zu verlieren.

Ebenso gilt es, bei der Auswahl von Metaphern zu berücksichtigen, dass manche Gegenstände oder Zeichen aus dem Alltag nicht mehr jeder Zielgruppe geläufig sind – wie etwa der heute weniger bekannte Rolladex, Bankers‘ Box oder der beiligende Briefschlitz. Die Folgen dessen zeigen sich besonders bei modernen, stark abstrahierten Designs wie bei Microsoft Outlooks „Archiv“-Symbol, das von vielen Nutzern nicht mehr ohne Erklärung erkannt wird. Die Gefahr ist, dass die Funktionalität des Icons als Vermittler von Bedeutung leidet und das Nutzererlebnis darunter leidet. Die Konsequenz daraus ist die Notwendigkeit, Icons als Teil eines ganzheitlichen Kommunikationskonzepts zu betrachten, das neben der visuellen Gestaltung auch Schulung, Textbeschriftungen oder alternative Darstellungen berücksichtigt. Zudem sind Tests mit Nutzern unterschiedlicher Herkunft und Altersgruppen unverzichtbar, um sicherzustellen, dass die gewählten Symbole ihre Funktion erfüllen.

Trotz aller Schwächen und Missverständnisse bleiben Icons ein unverzichtbarer Bestandteil moderner Benutzeroberflächen. Sie sind visuelle Gedächtnisstützen, die die Interaktion erleichtern und visuelles Interesse erzeugen. Ihre Kraft liegt weniger in der Einzigartigkeit des Symbols selbst, sondern in der gemeinsamen Erfahrung und Übereinkunft, die sich über Zeit und Nutzung entwickelt. Gerade in Zeiten zunehmend kleinerer Bildschirme und minimalistischer Designs gewinnen Icons an Bedeutung, da sie auf engem Raum prägnante Informationen vermitteln müssen. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Icons weit mehr sind als dekorative Elemente: Sie sind kulturelle Artefakte, technisch wie gestalterisch komplex und psychologisch tief verankert.

Sie fordern Designer zu kreativen, durchdachten Lösungen heraus und Nutzer zu Ausbildung einer gemeinsamen visuellen Sprache. Nur wenn dabei die Balance zwischen Verständlichkeit, Ästhetik und kultureller Adaptation gehalten wird, können Icons über Generationen und Systeme hinweg funktionieren und ihre wertvolle Rolle in der digitalen Kommunikation beibehalten. Die Entwicklung von Icons bleibt somit ein spannendes Kapitel der Mensch-Technik-Interaktion und bietet noch heute Herausforderungen, die weit über einfache Gestaltung hinausgehen.

![Domain/OS Design Principles (1989) [pdf]](/images/1E5E6EAD-D0D8-4814-A356-4FED55AA17AE)