Die Debatte um die Errichtung einer Mauer an der Grenze zwischen den USA und Mexiko war von Beginn an von Kontroversen geprägt. Ein zentrales Thema dabei ist die Finanzierung dieses gigantischen Bauwerks. Während politische Akteure wiederholt betonten, dass Mexiko die Kosten tragen werde, wurde schnell klar, dass diese Idee wirtschaftlich kaum durchführbar ist. Stattdessen rückte die Idee einer Steuer auf Geldüberweisungen – sogenannte Überweisungssteuern oder Remittance Tax – in den Vordergrund. Diese Steuer soll auf Geldtransfers angewendet werden, die Migranten von den USA an ihre Familien in Mexiko und anderen lateinamerikanischen Ländern schicken.

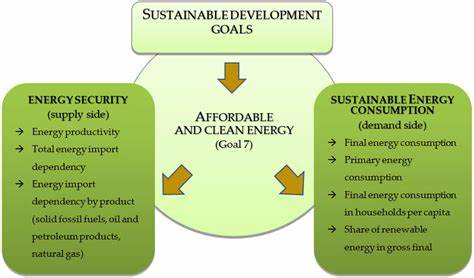

Doch eine solche Maßnahme birgt weitreichende, negative Auswirkungen, die von politischen Entscheidungsträgern häufig unterschätzt werden. Überweisungen von Migranten haben in den letzten Jahrzehnten eine enorme Bedeutung für die globalen Volkswirtschaften erlangt. Milliarden von US-Dollar werden jedes Jahr von Arbeitsmigranten an ihre Herkunftsfamilien gesendet und tragen somit wesentlich zur wirtschaftlichen Stabilität und Entwicklung ärmerer Länder bei. Diese Geldflüsse stellen oft die wichtigste Einkommensquelle für viele Familien dar und übersteigen in ihrem Volumen teilweise sogar die offiziellen Entwicklungshilfen, die von Staaten und internationalen Organisationen bereitgestellt werden. Den Armen in den Herkunftsländern ermöglichen die Überweisungen nicht nur den täglichen Lebensunterhalt, sondern auch Investitionen in Bildung, Gesundheit, Wohnraum und Einkommenssicherung.

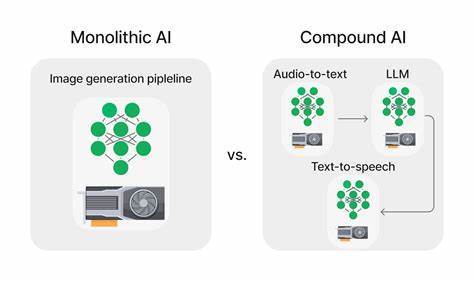

Eine Steuer auf diese Transfers würde die Kosten für Migrantenfamilien erheblich erhöhen. Dabei verdienen viele Migrantenkinder, die Geld an ihre Angehörigen senden, selbst nur geringe Einkommen und leben in prekären Verhältnissen. Durch zusätzliche Abgaben steigt die finanzielle Belastung für die Sender, was dazu führen kann, dass entweder weniger Geld überwiesen wird oder dass vermehrt auf informelle, nicht regulierte Kanäle ausgewichen wird. Diese „grauen“ Überweisungskanäle sind oft unsicher, intransparent und riskant, bergen das Potenzial für Geldwäsche oder sogar Terrorismusfinanzierung. Gleichzeitig entgehen dem Staat wichtige Einnahmen, und die Familien auf der anderen Seite der Grenze bleiben ungeschützt.

Zudem würde eine solche Steuer die ohnehin schon schwierige Lage von Migranten verschärfen. Migration wird vielfach als Überlebensstrategie betrachtet, um Einkommensrisiken zu streuen und Familien vor finanziellen Katastrophen zu schützen. Studien aus Ländern wie Haiti in der Karibik zeigen, dass Familien, die Geld von Verwandten im Ausland erhalten, nach Naturkatastrophen oder wirtschaftlichen Einbrüchen schneller wieder auf die Beine kommen. Die Überweisungen dienen als soziales Sicherheitsnetz und ermöglichen es den Empfängern, unerwartete Ausgaben zu decken oder Investitionen für die Zukunft zu tätigen. Die Einführung einer zusätzlichen Steuer auf Überweisungen könnte dieses Sicherheitsnetz schwächen und Familien in Krisenzeiten besonders verletzlich machen.

Während die politische Absicht hinter dem Vorschlag, eine Mauer gegen Migration zu errichten und diese durch eine Überweisungssteuer zu finanzieren, vor allem mit Sicherheitsüberlegungen sowie wirtschaftlichen Interessen begründet wird, zeigen Analysen, dass diese Maßnahme aus sozialer und wirtschaftlicher Sicht kontraproduktiv ist. Ein Krieg gegen die Überweisungen gefährdet das Wohl von Millionen Menschen, die auf diese Geldflüsse angewiesen sind. Darüber hinaus ignoriert das Konzept die Tatsache, dass eine Mauer geographische Bewegungen von Menschen zwar erschweren kann, jedoch nicht die Motivation und die Notwendigkeit von Migration beseitigt. Die Menschen werden kreative und oft gefährlichere Wege suchen, um ihre Familien zu unterstützen oder um selbst bessere Lebensperspektiven zu finden. Strenge Kontrollen und finanzielle Belastungen führen also nicht zwangsläufig zu weniger Migration, sondern können dazu führen, dass diese illegaler, unsicherer und kostspieliger wird.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Rolle, die Überweisungen für die wirtschaftliche Entwicklung der Herkunftsländer spielen. Die Mittel, die Migranten senden, sind nicht nur Konsumausgaben; sie fördern auch unternehmerische Tätigkeiten und langfristige Investitionen. Bildung, Gesundheitsversorgung und Infrastruktur werden oft durch private finanzielle Unterstützung verbessert. Wird der Geldfluss durch überhöhte Steuern gebremst, kann dies die wirtschaftliche Dynamik erheblich schwächen. Kleinunternehmer verlieren finanzielle Flexibilität, Selbsthilfeinitiativen werden eingeschränkt, und insgesamt erodiert die widerstandsfähige Basis vieler Gemeinschaften.

Vor dem Hintergrund dieser komplexen Zusammenhänge plädieren Experten dafür, den Fokus auf die Stärkung der formellen Finanzinfrastruktur zu legen. Ziel sollte es sein, den Zugang zu kostengünstigen und sicheren Überweisungskanälen zu erleichtern, anstatt zusätzliche Belastungen einzuführen. Eine Verbesserung der Transparenz und Effizienz bei Finanztransfers kann dazu beitragen, illegale Aktivitäten zu bekämpfen und gleichzeitig den legitimen Geldfluß zu fördern. Auf internationaler Ebene wird über einen globalen Pakt für Migration verhandelt, der die Rechte von Migranten schützen und die Ursachen von Migration bekämpfen soll. Zu diesen Diskussionen gehört auch die Frage, wie Geldüberweisungen sicher, fair und effizient gestaltet werden können.

Regulierung ist notwendig, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern, doch sie darf nicht dazu führen, dass legitime Überweisungen durch übermäßige Kosten oder bürokratische Hindernisse erschwert werden. Die Debatte um eine Überweisungssteuer als Finanzierungsquelle für die Grenzmauer verdeutlicht exemplarisch die Spannungen zwischen politischen Symbolhandlungen und den realen Lebenswirklichkeiten von Menschen. Anstatt Familien zu belasten, sollte die Politik Wege finden, Migration verantwortungsvoll zu steuern, den Schutz von Migrantenfamilien zu gewährleisten und gleichzeitig den Beitrag von Geldüberweisungen zur wirtschaftlichen Entwicklung zu nutzen. Insgesamt zeigt sich, dass eine Steuer auf Überweisungen anstelle einer nachhaltigen und gerechten Finanzierungsstrategie zahlreiche unerwünschte sozioökonomische Effekte verursachen würde. Sie würde vulnerable Familien in den Herkunftsländern schwächen, das Wirtschaftswachstum hemmen und die Sicherheit von Migranten gefährden.

Die komplexen globalen Zusammenhänge verlangen eine sorgfältige, ganzheitliche Betrachtung, die weit über kurzfristige politische Versprechen hinausgeht. Die Diskussion über Migration, Entwicklung und Sicherheit muss stets die Bedürfnisse der Menschen in den Mittelpunkt stellen, anstatt lediglich finanzpolitische Instrumente als vermeintliche Lösungswege einzusetzen. Nur so kann verhindert werden, dass Maßnahmen wie die geplante Überweisungssteuer letztlich zu einer sozial gerechten und wirtschaftlich tragfähigen Zukunft für alle Beteiligten führen.