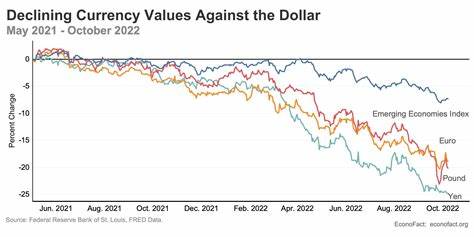

In den letzten Jahren haben Medien im Westen häufig Schlagzeilen veröffentlicht, die suggerieren, dass der chinesische Yuan kurz davorsteht, den US-Dollar als führende globale Reserve- und Handelswährung zu verdrängen. Diese Perspektive wird oft mit großer Dramatik begleitet und beschreibt einen vermeintlichen Machtwechsel im internationalen Finanzsystem. Doch wenn man die offiziellen Aussagen und Strategien aus Peking selbst genauer betrachtet, offenbart sich ein differenzierteres Bild. Chinas Haltung zum internationalen Status des Yuan ist komplexer und zurückhaltender als viele westliche Berichte den Eindruck vermitteln. Der US-Dollar ist seit Jahrzehnten die dominante Weltreservewährung, eine Stellung, die eng mit der wirtschaftlichen und politischen Macht der Vereinigten Staaten verknüpft ist.

Er fungiert als Leitwährung im internationalen Handel und in den Kapitalmärkten. Dass China als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt daran interessiert ist, seine Währung weltweit zu stärken, ist wenig überraschend. Doch Pekings offizielle Linie betont eine graduelle und kontrollierte Internationalisierung des Yuan und nicht den unmittelbaren Ersatz des US-Dollars. Präsident Xi Jinping hat wiederholt erklärt, dass China die Internationalisierung des Yuan „in geordneter Weise“ vorantreiben will. Dieses Vorgehen spiegelt eine pragmatische Herangehensweise wider.

Peking strebt danach, den Yuan als eine bedeutende globale Währung zu etablieren, ohne jedoch überhastet oder auf aggressive Weise die Vorherrschaft des US-Dollars infrage zu stellen. Diese Strategie ist auch Ausdruck der innenpolitischen und wirtschaftlichen Realitäten Chinas, das trotz Größe und Wachstum noch mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert ist. Ein wesentliches Hindernis für eine schnelle Globalisierung des Yuan ist Chinas kontrollierte Kapitalmarktpolitik. Die chinesische Regierung scheut sich bislang davor, ihre Kapitalmärkte vollständig zu öffnen. Währungs- und Kapitalverkehrskontrollen sind wichtige Instrumente, mit denen Pekings Regime Stabilität bewahren und externe Wirtschaftsschocks abwehren will.

Diese Maßnahmen stehen im Gegensatz zu den freien Kapitalflüssen, die eine währungspolitische Dominanz auf globaler Ebene erfordern würde. Darüber hinaus hat China bisher keine Politik verfolgt, die darauf zielt, einen großen Haushaltsdefizit zu finanzieren – ein Mechanismus, der für die Dominanz des US-Dollars eine gewisse Rolle spielt. Die Vereinigten Staaten haben über Jahrzehnte hinweg politische und wirtschaftliche Spielräume durch den Status des Dollars als Weltreservewährung erhalten, beispielsweise durch die Möglichkeit, Schulden in eigener Währung zu höheren Volumina aufzunehmen. China verfolgt hingegen eine konservativere Haushaltspolitik, was die globale Durchsetzungskraft des Renminbi begrenzt. Das Aufkommen der sogenannten „De-Dollarisierung“ ist häufig mit geopolitischen Spannungen, Sanktionen und dem Wunsch von Staaten verbunden, die Abhängigkeit vom US-Dollar zu reduzieren.

Insbesondere Länder wie Russland und Brasilien, die öfter mit westlichen Sanktionen konfrontiert sind, treiben Forderungen nach einer stärkeren Rolle alternativer Währungen in internationalen Handels- und Finanztransaktionen voran. China unterstützt zwar grundsätzlich Ideen zur Diversifizierung der globalen Währungslandschaft, agiert hierbei jedoch mit Bedacht und verfolgt keine konfrontative Haltung gegenüber dem grünen Dollar. Bei der Berichterstattung westlicher Medien wird oft ein narrative Überhang beobachtet, der chinesische Absichten als aggressives Mittel zur wirtschaftlichen Machtausweitung darstellt. Filme, Reportagen und Kommentare zeichnen mitunter ein Bild von Peking als Herausforderer, der darauf abzielt, den Dollar in naher Zukunft vom Sockel zu stoßen. Die Realität ist jedoch nuancierter: Chinas Führung sieht sich selbst als verantwortungsbewusster Akteur, der die internationale finanzielle Architektur weiterentwickeln möchte, ohne den Status quo zu destabilisieren.

Dies wird auch durch die Erwähnung „geordneten“ Handelns unterstrichen, die in offiziellen Dokumenten und Reden immer wieder auftaucht. Ein weiterer wichtiger Faktor ist das Vertrauen internationaler Akteure in den Yuan. Trotz Fortschritten in der internationalen Verwendung der chinesischen Währung – etwa durch die zunehmende Nutzung des Renminbi im globalen Handel und in der Zentralbank-Reserven – ist der Yuan im Vergleich zum US-Dollar, Euro oder Yen nach wie vor eine Nebenwährung. Fragen der Marktkapitalisierung, Liquidität, Offenheit der Finanzmärkte und der politischen Verlässlichkeit spielen hierbei eine entscheidende Rolle. Internationale Investoren und Zentralbanken verlangen Stabilität, Transparenz und Rechtsstaatlichkeit, Bereiche, in denen China noch offen für Kritik ist.

Die Strategie Pekings, eine größere Rolle des Yuan im Welthandel zu fördern, zeigt sich auch in der aktiven Unterstützung multilateraler Institutionen und bilateraler Abkommen. Beispielsweise wird der Renminbi in vielen Handelsverträgen als Zahlungsmittel aufgenommen, und die Belt and Road Initiative fördert durch Investitionen und Infrastrukturprojekte den Einsatz der Währung. Jedoch geschieht dies mit klarer Absicht, den Yuan als Ergänzung und Diversifikationsoption zu positionieren, nicht als alleinigen globalen Akteur. Die Rolle der chinesischen Staatsmedien darf nicht unterschätzt werden. Diese Medien greifen den Traum vom Yuan als globaler Währung teilweise enthusiastisch auf und veröffentlichen positive Berichte über dessen Aufstieg.

Gleichzeitig befindet sich ein großer Teil der wirtschaftlichen Kommunikationsstrategie in Peking im Modus der Deeskalation. Die offizielle Linie lehnt überzogene Erwartungen ab und betont das schrittweise Vorgehen. Das unterstreicht, dass die Narrative aus dem Westen oft von außen gesteuert sind und nicht zwingend den kommunizierten Zielen und Politiken Chinas entsprechen. In Summe ist klar, dass die Vorstellung eines schnellen „Sturzes“ des US-Dollars durch den Yuan mehr Fiktion als Realität ist. China verfolgt eine langfristige Strategie zur Stärkung seiner Währung im internationalen System, ohne dabei offen um die Weltherrschaft des Dollars zu konkurrieren.

Diese Herangehensweise ist vor allem von innenwirtschaftlichen Zwängen und einer vorsichtigen geopolitischen Kalkulation geprägt. Der Yuan wird daher mehr als Ergänzung zu bisher etablierten Währungen wachsen, nicht als unmittelbarer Ersatz. Diese Dynamik zu verstehen ist zentral, um die globalen Finanzmärkte und die geopolitische Lage einzuschätzen. Eine von Panik und Übertreibung freie Analyse zeigt, dass Chinas Plan in erster Linie eine Stärkung der eigenen Souveränität und wirtschaftlichen Widerstandskraft bedeutet. Für Investoren, Unternehmen und politische Entscheidungsträger ist es wichtig, die offiziellen Botschaften und die wirtschaftlichen Fakten zu trennen von medialen Übertreibungen.

Nur so kann ein realistisches Bild der Währungslandschaft der Zukunft entstehen, in der vermutlich mehrere Währungen koexistieren und der US-Dollar seine zentrale Rolle zwar verliert, aber mittelfristig nicht vollständig aufgegeben wird.