In der heutigen schnelllebigen und von Ablenkungen geprägten Welt suchen viele Menschen nach effektiven Strategien, um produktiver zu arbeiten und Ziele zielgerichtet zu verfolgen. Dabei spielt die Art und Weise, wie wir mit offenen oder unvollendeten Aufgaben umgehen, eine entscheidende Rolle. Ein psychologisches Phänomen, das hierbei zunehmend an Aufmerksamkeit gewinnt, ist die sogenannte Zeigarnik-Methode oder das Konzept der „offenen Schleifen“. Es beschreibt, wie unser Gehirn offene Aufgaben bevorzugt im Gedächtnis behält und wie wir diese Erkenntnis nutzen können, um unsere Produktivität zu steigern und einen klaren Momentum-Effekt zu erzeugen. Das Phänomen, auf dem die Zeigarnik-Methode basiert, wurde erstmals in den 1920er Jahren von der russischen Psychologin Bluma Zeigarnik erforscht.

Sie stellte fest, dass Menschen sich an unerledigte Handlungen deutlich besser erinnern als an abgeschlossene Aufgaben. Diese Erkenntnis beschreibt ein psychisches Ungleichgewicht, das entsteht, wenn eine Handlung begonnen, aber nicht zum Abschluss gebracht wird. Das Gehirn signalisiert eine innere Spannung, die darauf drängt, die Aufgabe zu vollenden und die „offene Schleife“ zu schließen. Dieses Prinzip lässt sich in vielen Bereichen des Lebens anwenden – von Arbeitsprojekten bis hin zu persönlichen Vorsätzen. Die Nutzung der Zeigarnik-Methode bietet vor allem einen entscheidenden Vorteil: Sie schafft einen natürlichen Antrieb, um kontinuierlich an Aufgaben zu arbeiten, ohne sich dabei überwältigt zu fühlen.

Indem man bewusst bestimmte Tätigkeiten offen hält oder in kleinen, gut messbaren Etappen durchführt, erhöht man die Wahrscheinlichkeit, dass der innere Drang zur Vollendung berücksichtigt wird. Dies erzeugt eine positive Dynamik, die häufig als „Momentum“ bezeichnet wird – eine fortschreitende Bewegung, die den Fortschritt erleichtert und die Motivation aufrechterhält. Der Schlüssel zu diesem Prozess liegt darin, bewusst mit offenen Schleifen zu arbeiten. Im Arbeitskontext bedeutet dies, keine Aufgaben vollständig auszuschließen, sondern sich etwa beim Tagesabschluss bewusst vor Augen zu führen, welche To-Dos noch nicht vollendet sind. Dieses Bewusstsein sorgt dafür, dass das Gehirn auch außerhalb der aktiven Arbeitszeit an diese Themen denkt und Lösungsansätze entwickelt – oft sogar im Unterbewusstsein, was als kreatives Denken gilt.

Kreative Prozesse und Problemlösungen profitieren daher immens von dieser Haltung, da sie unbewusst tätig bleiben und das „Abrunden“ von Gedanken unterstützen. Darüber hinaus fördert die Zeigarnik-Methode die Strukturierung und Priorisierung von Aufgaben. Indem man Aufgaben in kleinere Einheiten zerlegt und bewusst Teilschritte offenlässt, gelingt es, den Fokus auf das Wesentliche zu richten. Anstelle von überwältigenden langen To-Do-Listen entsteht ein übersichtlicher Plan, der das Gefühl der Überforderung reduziert. Gerade in Zeiten hoher Stressbelastung ist dies besonders wertvoll, da der Geist dadurch entlastet und die Aufmerksamkeit besser gesteuert wird.

Aus praktischer Sicht ist es wichtig, offene Aufgaben strategisch zu gestalten. Ein viel genutzter Ansatz ist, eine Tätigkeit bewusst zu beginnen, ohne sie vollständig zu beenden. Dadurch bleibt die Aufgabe „im Fluss“, und die Motivation, sie zu Ende zu führen, steigt. Dieses Prinzip lässt sich leicht auf das Lernen übertragen: Wenn man etwa ein Kapitel eines Buches nur teilweise liest oder eine Seite Notizen anlegt, erzeugt man eine offene Aufgabe, die durch den Drang zur Vollendung zum Weitermachen animiert. Die emotionale Komponente darf dabei nicht unterschätzt werden.

Offene Schleifen wirken als kleiner mentaler Stressor, der das Gehirn ständig an die noch zu erledigende Tätigkeit erinnert. Im positiven Sinne steigert dies Aufmerksamkeit und Achtsamkeit gegenüber dem betreffenden Thema. Wer jedoch zu viele offene Aufgaben gliedert oder sie nicht gut kontrolliert, riskiert eine Überforderung und das Gefühl des „Mentalen Ballasts“. Daher gilt es, eine Balance zu finden, um mit der Methode effizient und nachhaltig zu arbeiten. Im beruflichen Alltag kann die Zeigarnik-Methode enorm helfen, Projekte strukturiert voranzutreiben.

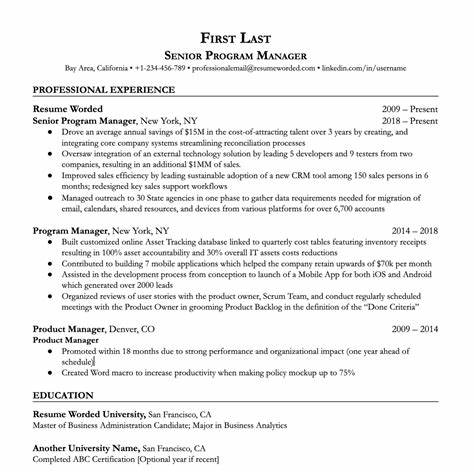

Projektmanager nutzen ähnliche Konzepte schon lange, etwa indem sie Meilensteine setzen, die Etappen sichtbar machen und das Gefühl der Erledigung trotz laufender Projekte stärken. Durch klare Teilziele entsteht ein fortwährender Motivationsschub, der es erlaubt, auch umfangreiche Vorhaben Schritt für Schritt zu meistern. Ein weiterer interessanter Aspekt ist die Wirkung offener Schleifen in der digitalen Welt. Viele Plattformen und Apps setzen inzwischen auf „Gamification“-Elemente, um Nutzer zu binden. Diese Elemente greifen das Prinzip des offenen Abschlusses auf, indem sie beispielsweise Belohnungen für das Fortführen von Aufgaben oder Spielen versprechen.

Auch E-Mail-Benachrichtigungen und To-Do-Apps erzeugen durch unerledigte Benachrichtigungen eine Art kognitive Spannung, die den Nutzer zur Rückkehr animiert. Für den Einzelnen ist es wichtig, die Methode bewusst zu integrieren. Dies bedeutet, den eigenen Arbeitsstil zu reflektieren, störende Ablenkungen zu minimieren und offen gebliebene Aufgaben so zu steuern, dass sie produktives Arbeiten fördern, anstatt zu blockieren. Ein Tipp ist, die offenen Schleifen am Ende eines Arbeitstages schriftlich festzuhalten und für den nächsten Tag als Startpunkt zu nehmen. So bleibt die Produktivität erhalten und die Motivation steigt kontinuierlich.