In der heutigen digitalen Ära sind soziale Medien zu einem festen Bestandteil des Alltags geworden. Ob Facebook, Instagram, TikTok oder Twitter – diese Plattformen bieten vielfältige Möglichkeiten zur Kommunikation, Information und Unterhaltung. Doch mit der immer häufiger und intensiveren Nutzung sozialer Medien rückt auch die Frage in den Fokus, wie sich diese Aktivität auf das psychische Wohlbefinden und depressive Symptome auswirkt. Die Beziehung zwischen der Häufigkeit der Social-Media-Nutzung, dem subjektiven Wohlbefinden und möglichen Anzeichen von Depression ist komplex und wird von zahlreichen Studien weltweit untersucht. Es ist unbestritten, dass soziale Medien sowohl positive als auch negative Effekte auf die Nutzer*innen haben können.

Einerseits ermöglichen sie soziale Vernetzung, Zugang zu Informationen und eine Plattform für Selbstdarstellung, was das Gefühl von Zugehörigkeit und sozialer Unterstützung stärken kann. Andererseits werden soziale Medien auch mit Gefühlen von Einsamkeit, Neid, Stress und einer Verschlechterung der psychischen Gesundheit in Verbindung gebracht. Der Schlüssel zum Verständnis dieser Zusammenhänge liegt in der Untersuchung der Frequenz und der Art der Nutzung sowie der individuellen Faktoren, die beeinflussen, wie Menschen auf diese digitale Umwelt reagieren. Studien zeigen, dass eine moderate Nutzung sozialer Medien durchaus positive Effekte auf das Wohlbefinden haben kann. Das Pflegen sozialer Kontakte, das Teilen von persönlichen Erlebnissen und der Austausch mit anderen ermöglichen es Nutzern, soziale Unterstützung zu erfahren und sich weniger isoliert zu fühlen.

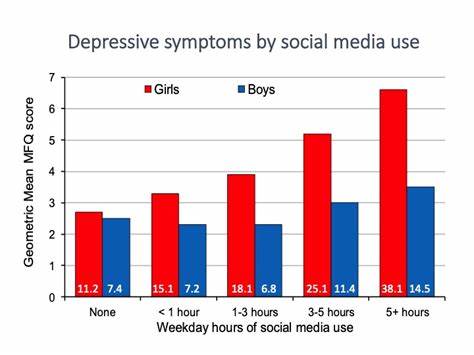

Insbesondere für Menschen mit eingeschränkten sozialen Möglichkeiten oder gesundheitlichen Einschränkungen kann die digitale Vernetzung eine wichtige Ressource sein. Das Gefühl des Dazugehörens und die Anerkennung durch andere können das Selbstwertgefühl stärken und depressive Symptome abmildern. Allerdings kann eine exzessive Nutzung sozialer Medien negative Konsequenzen mit sich bringen. Mehrere Untersuchungen haben gezeigt, dass ein übermäßiger Konsum mit einem erhöhten Risiko für depressive Symptome korreliert. Intensives Scrollen durch Feeds, ständiges Vergleichen mit idealisierten Darstellungen anderer und der Drang nach kontinuierlicher Bestätigung durch Likes und Kommentare können Selbstwertprobleme und negative Emotionen verstärken.

Besonders bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich noch in der Persönlichkeitsentwicklung befinden, kann diese Dynamik das Entstehen von Angstzuständen und Depressionen begünstigen. Eine entscheidende Rolle spielt dabei die Art der Nutzung. Der passive Konsum von Inhalten, der hauptsächlich aus dem Vergleich mit anderen besteht, scheint stärker mit einem schlechteren psychischen Zustand verbunden zu sein als aktive Interaktionen und die kreative Nutzung sozialer Medien. Wer nur glaubt, das Leben anderer beobachtet und bewertet zu müssen, ohne sich selbst einzubringen, ist einem höheren Risiko ausgesetzt, Gefühle der Unzulänglichkeit und Einsamkeit zu entwickeln. Demgegenüber fördert der Austausch von persönlichen Erfahrungen und das gezielte Aufsuchen von unterstützenden Communitys das eigene Wohlbefinden.

Neben dem Nutzungsverhalten beeinflussen auch individuelle Rahmenbedingungen und Persönlichkeitsmerkmale die Verbindung zwischen Social-Media-Nutzung und psychischer Gesundheit. Menschen mit einer Neigung zu niedrigem Selbstwert oder vorhandenen psychischen Belastungen reagieren häufig sensibler auf negative Vergleiche und „Cyber-Mobbing“. Zudem spielen soziale Faktoren wie die Qualität der realen sozialen Beziehungen eine wichtige Rolle. Wenn Offline-Unterstützungsnetzwerke schwach sind, können Nachrichten und Interaktionen in sozialen Medien eine noch stärkere Wirkung – positiv wie negativ – entfalten. Langzeitstudien unterstreichen dieser Befunde und zeigen, dass die Häufigkeit der Social-Media-Nutzung nicht isoliert betrachtet werden sollte.

Es ist vielmehr das Zusammenspiel verschiedener Faktoren, die den Einfluss auf Wohlbefinden und depressive Symptome bestimmen. So kann eine erhöhte Bildschirmzeit beispielsweise Ausdruck von bestehender sozialer Isolation oder Depression sein, statt deren Ursache. Das bedeutet, dass für präventive und therapeutische Maßnahmen stets eine ganzheitliche Betrachtung der Lebensumstände notwendig ist. Gesellschaftlich betrachtet hat die Bedeutung sozialer Medien in den letzten Jahren stark zugenommen. Besonders im Kontext der COVID-19-Pandemie, in der viele Menschen auf digitale Kommunikation angewiesen waren, zeigte sich die Doppelrolle sozialer Medien als verbindendes Mittel, aber auch als Stressfaktor.

Die veränderten Nutzungsgewohnheiten führten bei einem Teil der Bevölkerung zu einem erhöhten Auftreten psychischer Belastungen, während andere von neuen Möglichkeiten der Vernetzung profitierten. Für die Zukunft bleibt die Herausforderung, soziale Medien bewusst und reflektiert zu nutzen und ihre Risiken besser zu verstehen. Um den negativen Auswirkungen entgegenzuwirken, setzen Wissenschaftler und Praktiker auf Aufklärung und gezielte Interventionen. Dabei geht es zum Beispiel um die Förderung eines bewussten und aktiven Umgangs mit sozialen Medien, die Entwicklung von Strategien zum Schutz vor Cyber-Mobbing sowie die Stärkung der Resilienz und des Selbstwertgefühls. Besonders bei jungen Nutzer*innen sind präventive Angebote wichtig, die den kritischen Umgang mit sozialen Medien vermitteln und Alternativen zum passiven Konsum aufzeigen.