In der Welt der Quantencomputing-Technologie stellt der Betrieb eines Quantenbeschleunigers bei Raumtemperatur einen bemerkenswerten Durchbruch dar. Europa hat mit der Inbetriebnahme des ersten kompakten, auf Stickstoffvakanzzentren (NV-Zentren) im Diamant basierenden Quantenbeschleunigers einen Meilenstein erreicht, der sowohl die Forschung als auch die industrielle Nutzung von Quantencomputern maßgeblich voranbringen wird. Entwickelt von Quantum Brilliance und am Fraunhofer-Institut für Angewandte Festkörperphysik IAF in Freiburg installiert, vereint dieser hochmoderne Quantenbeschleuniger Fortschritte in Materialwissenschaft und angewandter Quantenphysik, die neue Dimensionen für die Nutzung von Quantencomputing eröffnen. Eine der großen Herausforderungen des bisherigen Quantencomputings lag im aufwendigen Kühlbedarf der Systeme. Viele heute existierende Quantencomputer erfordern extrem niedrige Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt, was ihren Einsatz teils nur in spezialisierten Laboren möglich macht und die Energiekosten in die Höhe treibt.

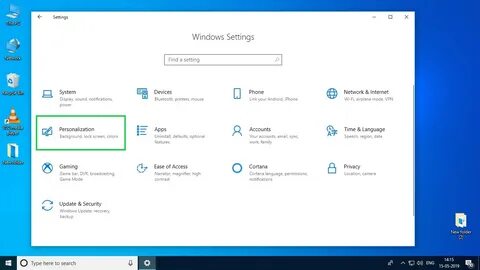

Das neue System von Quantum Brilliance arbeitet hingegen ohne Kryotechnik und funktioniert stabil bei Raumtemperatur, ohne Leistungseinbußen. Damit können Quantenprozessoren in Standard-IT-Umgebungen eingesetzt werden, etwa direkt in einem gewöhnlichen 19-Zoll-Server-Rack – eine Innovation, die die Skalierbarkeit und praktische Anwendung entscheidend vereinfacht. Der Quantenbeschleuniger QB-QDK2.0 integriert Quantum Processing Units (QPUs), CPUs und GPUs in einem einzigen kompakten Modul. Die nahe Anordnung dieser Komponenten ermöglicht besonders effiziente hybride Algorithmen, die klassische Rechenressourcen mit Quanteninformationen kombinieren.

Gerade in der Schnittstelle zwischen klassischem und Quanten-Maschinellem Lernen, etwa bei der Entwicklung von neuronalen Netzwerken, bieten sich durch diese Architektur neue Forschungs- und Anwendungsmöglichkeiten. Die Technologie basiert auf synthetischen Diamantsubstraten, in denen einzelne Stickstoffatome so in die Kohlenstoffstruktur eingebaut werden, dass sogenannte Stickstoffvakanzzentren entstehen. Diese NV-Zentren fungieren als Qubits – die quantenmechanischen Grundbausteine der Informationsverarbeitung. Sie zeichnen sich durch lange Kohärenzzeiten aus, was bedeutet, dass quantenmechanische Zustände über vergleichsweise lange Zeiträume stabil erhalten bleiben. Zudem stellen sie eine hohe Resistenz gegen Umweltstörungen dar, was für industrielle Anwendungen von erheblicher Bedeutung ist, da kein aufwändiger und empfindlicher Schutz vor äußeren Einflüssen nötig ist.

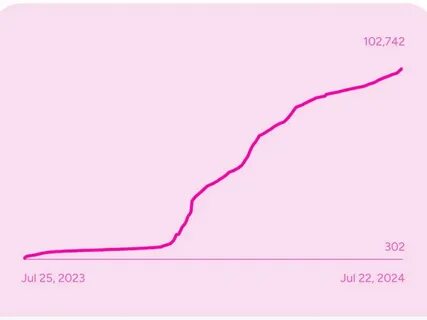

Das Fraunhofer IAF hat durch die Integration des Quantum Brilliance Systems seine einzigartige Infrastruktur für Quantencomputing signifikant erweitert. Das Zusammenspiel aus F&E-Kompetenz in den Bereichen III-V-Halbleiter und synthetischer Diamanten sowie die direkte Anbindung an Hochleistungsrechnerressourcen schafft ein ideales Umfeld für praxisnahe Experimente und Weiterentwicklungen. Die Eröffnung des Quantencomputing-Anwendungslabors am Fraunhofer IAF ermöglicht Forschern und Industriepartnern den Zugang zu dieser zukunftsweisenden Technologie und bietet eine Plattform, um Algorithmen zu optimieren und Lösungen für komplexe reale Problemstellungen zu erforschen. Das Engagement des Bundeslandes Baden-Württemberg in die Quantenforschung zeigt sich in der Unterstützung des Projekts durch die Initiative QuantumBW, die besonders auf diamantbasierte Quantenhardware setzt. Dieser unterstützende Rahmen verstärkt die Position der Region als bedeutenden europäischen Standort für Quantencomputing-Forschung und Innovation.

Die Integration des QB-QDK2.0 in die bestehende Infrastruktur ist nicht nur Fortschritt in der Hardwarentechnologie, sondern auch ein starkes Signal für den Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Deutschlands im globalen Wettbewerb der Quantencomputerentwicklung. Quantum Brilliance als Unternehmen spielt eine zentrale Rolle bei der Entwicklung skalierbarer, robuster und energieeffizienter Quantenbeschleuniger, die ohne die Einschränkungen klassischer Kühlsysteme auskommen. Das Unternehmen ist im australischen Forschungsumfeld gewachsen und entwickelt weltweit anerkannte Hardware, die in Kombination mit einer umfassenden Softwareplattform für Quantenalgorithmen den Weg in die praktische Nutzung ebnet. Die Kombination von Hardware und Software, die das Gesamtpaket auf Basis der diamondbasierten NV-Zentren abrundet, ist ein entscheidendes Merkmal für den Erfolg dieser Technologie.

Das open-source Qristal SDK und Emulator, die gemeinsam mit dem Hardware-Modul am Fraunhofer IAF eingesetzt werden, erlauben Forschern, effizient von der Entwicklung neuer Algorithmen bis zur Ausführung auf echter Quantenhardware zu arbeiten, ohne auf traditionelle Emulatoren oder Simulatoren zurückgreifen zu müssen, die in der Regel begrenzte Realitätsnähe besitzen. Auch die kompakte und robuste Bauweise des QB-QDK2.0 ist bemerkenswert. Das System passt in ein Standardrack und wurde so entwickelt, dass es auch im industriellen Umfeld zuverlässig betrieben werden kann. Damit entfallen viele Barrieren bisheriger Quantencomputersysteme, die oft nur in Forschungslabors mit streng kontrollierten Bedingungen beherrschbar waren.

Neben dem Quantum Brilliance System ist am Fraunhofer IAF auch ein weiteres NV-basiertes Quantencomputersystem der Universität Stuttgart im Einsatz, das als Inspiration und Ergänzung für die eigenen Entwicklungen am Institut dient. Die Kombination dieser zwei innovativen Plattformen fördert die Entwicklung eigener hardwarebasierter Systeme am Fraunhofer IAF, die zukünftig noch leistungsfähigere und anwendungsorientierte Lösungen bieten sollen. Die Vision hinter der ganzen Entwicklung zielt darauf ab, Quantencomputing noch greifbarer und nutzbarer zu machen – weg von theoretischen Modellen hin zu konkreten Anwendungen in Wissenschaft und Industrie. Die Möglichkeiten reichen von optimierten Lieferketten über komplexe Simulationen in der Materialforschung bis hin zu Fortschritten inArtificial Intelligence und Machine Learning, die durch hybride quanten-klassische Algorithmen schneller und genauer gestaltet werden können. In der globalen Landschaft der Quantencomputerentwicklung hat der Einsatz von diamantbasierten NV-Zentren den Vorteil einer langfristig stabilen, skalierbaren und wirtschaftlichen Lösung.

Während andere Technologien stark auf extreme Kühlung und empfindliche Infrastrukturen angewiesen sind, lässt sich die hier angewandte Technologie in nahezu jede bestehende IT-Umgebung integrieren. Dies erlaubt Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Start-ups in Deutschland und Europa, frühzeitig an der Spitze der neuen Technologie mitzuarbeiten und Innovationen weltweit zu prägen. Fraunhofer IAF genießt international einen exzellenten Ruf als Forschungsinstitut im Bereich der Halbleiter und synthetischen Diamanten, was den Standort zusätzlich stärkt. Das Institut deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab, von der Materialforschung über Design und Fertigung bis hin zur Entwicklung von Modulen und Demonstratoren. Die Integration des neuen Quantum Brilliance Systems ist das jüngste Beispiel für die konsequente Weiterentwicklung im Bereich quantenbasierter Technologien, die sich immer mehr zum Rückgrat zukünftiger IT- und Kommunikationslösungen entwickeln.

Die erfolgreiche Implementierung des ersten europäischen Quantenbeschleunigers, der bei Raumtemperatur arbeitet, stellt einen bedeutenden Meilenstein dar, der weit über die Grenzen Baden-Württembergs hinausstrahlt. Indem er komplexe Quantentechnologie mit benutzerfreundlicher Infrastruktur verbindet, öffnet diese Innovation den Weg für eine neue Generation von Quantencomputing-Anwendungen. Forscher erhalten Zugang zu leistungsfähiger Hardware, Unternehmen die Chance, ihre Produkte und Prozesse mittels Quantencomputing grundlegend zu optimieren, und die Gesellschaft profitiert letztlich von den daraus resultierenden technologischen Fortschritten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Inbetriebnahme des QB-QDK2.0 am Fraunhofer IAF den Quantencomputing-Markt in Europa auf eine neue Entwicklungsstufe hebt.

Die Kombination aus diamantbasierter Hardware, hybrider Rechenarchitektur und der Eliminierung des Kühlbedarfs bewirkt mehr als nur technologische Innovation – sie bietet eine Plattform für das gesamte Ökosystem aus Wissenschaft, Wirtschaft und Anwendung, um gemeinsam die Zukunft der Rechenleistung zu gestalten. In Zeiten wachsender Herausforderungen in Forschung, Datenverarbeitung und künstlicher Intelligenz ist dieser Fortschritt ein wichtiger Beitrag, um Europas digitale Souveränität und Innovationsfähigkeit nachhaltig zu sichern.