Die Wahl der richtigen Datenbank ist eine grundlegende Entscheidung für jedes Unternehmen, das auf Effizienz, Skalierbarkeit und Kosteneffektivität setzt. In den letzten Jahren hat PostgreSQL als vielseitige Open-Source-Datenbank an Bedeutung gewonnen, insbesondere wenn es darum geht, bestehende Systeme zu modernisieren und Kosten zu senken. Ein aufschlussreiches Beispiel für eine erfolgreiche Migration von CockroachDB zu PostgreSQL stammt aus der Praxis des Unternehmens Motion. Die Erfahrungen von Motion geben wertvolle Einblicke in die Herausforderungen, die Komplexität und die Vorteile einer solchen Umstellung. Ursprünglich entschied sich Motion im Jahr 2022 für CockroachDB.

Diese verteilte SQL-Datenbank überzeugte vor allem durch ihre ausgeprägte horizontale Skalierbarkeit, hohe Ausfallsicherheit und ihre Multi-Region-Fähigkeiten, die insbesondere unter Datenschutzaspekten wie der DSGVO wertvoll erscheinen. Allerdings zeigte sich mit dem Wachstum von Motion, dass die hohen Betriebskosten bei CockroachDB über die Zeit exponentiell anstiegen und die praktischen Anforderungen oft nicht die fortschrittlichen Vorteile einer verteilten Datenbank notwendig machten. So bewegte sich die Nutzung lange Zeit in einer einzigen Region und umfasste vor allem einfache transaktionale Abfragen, was eine zentrale Datenbank sinnvoller erscheinen ließ. Ein zentrales Problem während des CockroachDB-Betriebs war das Handling von Datenbank-Migrationen. Migrationen, vor allem bei wachsendem Datenvolumen, führten immer öfter zu Zeitüberschreitungen durch Prisma, das als ORM verwendet wurde.

Die daraus resultierenden Verzögerungen beeinflussten Deployments erheblich und führten zu aufwendigen manuellen Eingriffen direkt auf Datenbankebene. Entwickler sahen sich durch diese Blockaden oft zu suboptimalen Workarounds gezwungen, um Deadlocks und längere Ausfälle zu vermeiden. Solche Hemmnisse betrafen nicht nur einfache Schemaänderungen, sondern stellten auch ein Hindernis für Weiterentwicklungen des Systems, wie Versionsupgrades, dar. Darüber hinaus belasteten die Timeouts und Performanceprobleme auch den Bereich der ETL-Prozesse (Extract, Transform, Load). Die Anbindung externer Tools wie Airbyte erfolgte nur in sehr eingeschränktem Umfang und erwies sich häufig als instabil.

Eine Alpha-version des Airbyte-CockroachDB-Konnektors war aufwendig zu implementieren und wies zudem einen Speicherleck auf, was den regulären Betrieb erschwerte. Insgesamt blieb die Unterstützung für stabile und effiziente Datenreplikation bei Cockroach originär limitiert. Im Vergleich zu CockroachDB zeigte sich PostgreSQL bei den einzelnen Bereichen als sehr solide Alternative. Testweise durchgeführte Migrationen unter gleichen Bedingungen demonstrierten die deutlich schnelleren Ausführungszeiten PostgreSQLs bei gängigen Schemaänderungen. So wurde beispielsweise das Hinzufügen einer neuen Spalte in Sekunden erreicht, während CockroachDB wiederholt an Timeout-Problemen litt.

Auch im Bereich von komplexeren Abfragen zeigte PostgreSQL häufig Vorteile. Während CockroachDB bei bestimmten, spezifischen Abfragen aufgrund seines Optimizers schneller war, waren viele realistische Anwendungsszenarien mit Prisma generierter SQL-Abfragen von CockroachDB erheblich langsamer oder ineffizienter zu bewältigen. PostgreSQL profitierte hier von einem ausgereifteren Ökosystem und der besseren Kompatibilität mit ORM-Tools. Ein Beispiel aus dem realen Betrieb bei Motion verdeutlicht diesen Unterschied: Komplexe Joins und Filterbedingungen, die Prisma generiert, führten bei CockroachDB zu umfassenden Volltabellenscans und extrem hohen Latenzen, während dieselben Abfragen in PostgreSQL deutlich zügiger bearbeitet wurden. Dies wirkte sich unmittelbar auf die Benutzererfahrung aus, da häufig gestellte Abfragen deutlich schneller beantwortet wurden, was die Produktivität und Zufriedenheit der Endanwender steigerte.

Neben reiner Performance stellten sich auch UI- und Bedienungsprobleme als hinderlich heraus. CockroachDB erzeugte etwa Empfehlungen zu Datenbank-Indizes, die wiederholt falsche oder missverständliche Signale gaben, sodass Entwickler dazu verleitet wurden, noch genutzte Indizes zu entfernen. Auch das Abbrechen laufender Abfragen gestaltete sich in CockroachDB als schwierig, da dies manuelles Eingreifen auf der Admin-Konsole erforderte und nicht durch einfache Client-Tools ausgelöst werden konnte. Solche Beschränkungen erhöhten die Komplexität im Tagesbetrieb und das Risiko von unvorhergesehenen Ausfällen. Ein weiterer häufig auftretender Stolperstein war die Netzwerkintegration.

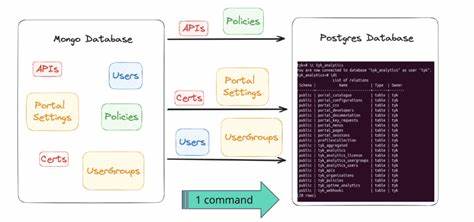

Motion kämpfte über den gesamten CockroachDB-Betriebszeitraum mit sporadischen, schwer reproduzierbaren Connectivity-Problemen in verschiedenen Umgebungen wie CI/CD-Pipelines, lokalen Clients und ETL-Integrationen. Trotz der Nutzung von stabilen VPN-Lösungen wie Tailscale traten immer wieder DNS-Auflösungsfehler und Verbindungsabbrüche auf, die weder durch spezielle Troubleshooting-Maßnahmen noch durch den Support des Anbieters vollständig behoben werden konnten. Diese Probleme traten bei PostgreSQL im anschließenden Betrieb nicht mehr auf. Vor dem Hintergrund all dieser Herausforderungen entschied sich das Motion-Team Anfang 2024 für die Migration auf PostgreSQL. Aufgrund der Datenbankgröße von etwa 100 Millionen Zeilen und fehlender passender ETL-Tools für CockroachDB wurde ein eigener Migrationsansatz entwickelt.

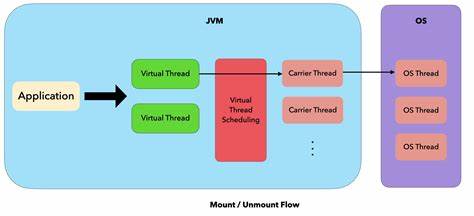

Hierbei kam ein moderner JavaScript-Interpreter zum Einsatz, der für effizientes Streaming und parallele Verarbeitung der Daten sorgte. Durch verteilte Child-Prozesse wurde der Datenexport aus CockroachDB als CSV-Datenstrom realisiert und anschließend in PostgreSQL importiert. Ein zusätzlicher technischer Haken stellte die unterschiedliche interne Byte-Kodierung von JSON- und Array-Daten dar, die nicht direkt kompatibel zwischen den beiden Systemen war. Es entstand eine Phase der Datenpipeline-Optimierung, in welcher das Format der migrierten Daten angeglichen wurde, um Konsistenz und Funktionalität sicherzustellen. Der Produktionsumzug selbst fand unter einem Wartungszeitfenster statt und konnte in weniger als einer Stunde (hier konkreter rund 15 Minuten unter Nutzung einer Großrechner-VM in Google Cloud) abgeschlossen werden – mit komplettem Verzicht auf Datenverluste.

Nach erfolgreich abgeschlossener Migration konnte das Motion-Team unmittelbar deutliche Verbesserungen messen. Die durchschnittlichen Antwortzeiten der Anfragen sanken um 33 Prozent, was die Systemperformance sichtbar steigerte. Zudem ließen sich weitere Performance-Engpässe rasch identifizieren und durch Tools wie PGAnalyze beheben. Trotz einer konservativen und großzügigen Ressourcenausstattung der PostgreSQL-Instanzen konnten die Betriebskosten signifikant reduziert werden, wobei sich die Einsparungen auf mehr als 110.000 US-Dollar jährlich beliefen.

Diese erreichte Effektivität wirkte sich langfristig positiv auf Skalierbarkeit und Gesamtbetriebskosten des Unternehmens aus. Der gesamte Migrationsprozess verdeutlicht die Bedeutung fundierter technischer Analysen und vorsichtiger Planung im Umgang mit großen Datenbanken. Entscheidend war die Bereitschaft, den komplexen Weg der Migration trotz zeitlicher und ressourcenbezogener Herausforderungen zu gehen, um mittelfristig auch die Weiterentwicklung der Produktarchitektur zu erleichtern und zukünftiges Wachstum nachhaltig zu unterstützen. Fazit: Die Migration von CockroachDB zu PostgreSQL ist kein trivialer Schritt, bietet aber bei klarer Zielsetzung, guter Vorbereitung und entsprechender technischer Umsetzung enorme Vorteile. Unternehmen profitieren von stabileren und schnelleren Datenzugriffen, niedrigeren Betriebskosten und einem robusteren Ökosystem.

Vor allem bei Anwendungsszenarien mit stark transaktionalem Fokus und begrenztem Multi-Region-Bedarf kann die Wahl von PostgreSQL eine effiziente und zukunftssichere Lösung darstellen. Die Erfahrungen von Motion sind daher ein wertvolles Beispiel und ein Leitfaden für Entwickler und Architekten, die ihre Datenbanklandschaft modernisieren wollen.