In den letzten Jahren hat die Technologiebranche zunehmend an Bedeutung für geopolitische Auseinandersetzungen gewonnen. Besonders im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) wird der Wettlauf um technologische Vormachtstellung immer schärfer. Ein aktuelles Beispiel ist ein neuer Gesetzesvorschlag in den USA, der das Herunterladen oder die Nutzung bestimmter KI-Software chinesischer Herkunft unter schweren Strafen stellt. Wer gegen das Gesetz verstößt, muss mit einer Gefängnisstrafe von bis zu 20 Jahren rechnen und einer Geldbuße von bis zu einer Million Euro. Diese harten Maßnahmen sind Teil einer umfassenderen Strategie Washingtons, Chinas technologischen Aufstieg einzudämmen und digitale Souveränität zu wahren.

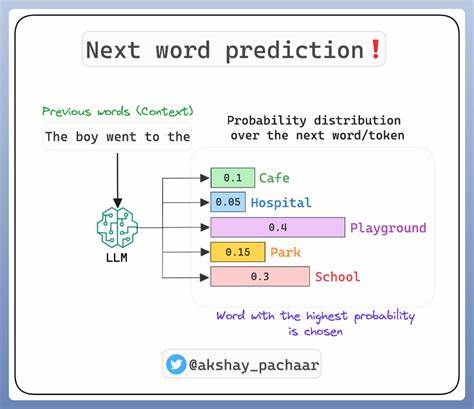

Das Zentrum der Aufmerksamkeit bildet das chinesische Unternehmen DeepSeek und seine neueste KI-Lösung R1, die aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit und Kostenersparnis als ernsthafte Konkurrenz für amerikanische Firmen gilt. Die Entwicklung von KI-Technologien hat weltweit eine rasante Dynamik angenommen. Während die USA über Jahrzehnte eine Vorreiterrolle innehatten, hatte China in jüngster Zeit stark aufgeholt. DeepSeek ist ein Paradebeispiel für den chinesischen Innovationsgeist, der sowohl in der Wirtschaft als auch im politischen Diskurs stetig an Relevanz gewinnt. Die R1-Software hat besonders Wall Street und politische Entscheidungsträger in Washington alarmiert, da ihre Verfügbarkeit westlichen Unternehmen ernsthaft zusetzt.

Der Börsenwert einiger großer US-Technologiefirmen erlitt daraufhin Verluste in Billionenhöhe, was den Druck auf die Regierung erhöhte, geeignete Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Senator Josh Hawley aus Missouri ist einer der vehementesten Befürworter des Gesetzesvorhabens. Er fordert eine vollständige Trennung der amerikanischen von der chinesischen Technologieentwicklung, um den Schutz sensibler Daten und geistigen Eigentums sicherzustellen. Für ihn stellen jede investierte US-Dollar und jedes genutzte Datenpaket in chinesischer KI eine potenzielle Gefahr für die nationale Sicherheit dar. Der Gesetzesentwurf geht jedoch über das reine Herunterladen von Software hinaus.

Auch die Zusammenarbeit zwischen amerikanischen und chinesischen Forschern im digitalen Raum soll eingeschränkt werden. Dazu zählen unter anderem der Austausch von Daten, gemeinsame Publikationen und akademische Kooperationen. Diese weitreichenden Verbote sollen eine umfassende Blockade chinesischer KI-Entwicklungen gewährleisten. Der Gesetzesvorschlag spaltet die amerikanische Gesellschaft und Expertenwelt. Während einige Politiker und Vertreter der nationalen Sicherheit den Gesetzesentwurf für zwingend notwendig halten, warnen digitale Rechteaktivisten und Wissenschaftler vor den Folgen.

Kritiker bemängeln vor allem die kaum praktikable Umsetzung. Die digitale Infrastruktur ist global vernetzt und Datenflüsse schwer lückenlos zu kontrollieren. Immer wieder entstehen durch technische Mechanismen unbeabsichtigte Verbindungen oder Datentransfers über Grenzen hinweg, die kaum genau nachzuvollziehen sind. Ein pauschales Verbot könnte somit mehr Schaden als Nutzen anrichten – nicht zuletzt für den freien Austausch von Wissen, der für wissenschaftlichen Fortschritt essenziell ist. Kevin Bankston, Experte für Technologiepolitik, bezeichnet den Gesetzesentwurf als gefährliche Einschränkung der Meinungsfreiheit und des Austauschs wissenschaftlicher Erkenntnisse.

Er hebt hervor, dass der Versuch, jeden Code und jedes einzelne Byte digitaler Kommunikation zu überwachen, einem technisch wie rechtlich kaum zu bewältigendem Unterfangen gleicht. Eine solche Strategie könnte zum Beispiel Forscher davon abhalten, mit internationalen Kollegen zusammenzuarbeiten oder wichtige Innovationen zu entwickeln, nur aus Angst vor Strafverfolgung. Auch aus wirtschaftlicher Sicht bestehen Bedenken. Die USA könnten durch diese Politik isoliert werden und den Anschluss an weltweite technologische Entwicklungen verlieren. Auf politischer Ebene sind die Mehrheiten für das Gesetz bislang überschaubar.

Nach der Einbringung wurde es in den Kongresskomitees zunächst zurückgestellt. Einige Abgeordnete kritisieren, dass der Vorschlag ein übereilter Reflex sei und das Verhältnis zu China unnötig verschärft. Andere halten ihn für eine wichtige Verteidigungslinie gegen eine zunehmende Abhängigkeit von chinesischen Technologien. Der Harvard-Forscher Ben Brooks bezeichnete den Entwurf als die aggressivste Maßnahme in diesem Bereich seit langer Zeit, deren Nachhaltigkeit fraglich sei. Die Hintergründe des Gesetzes lassen sich nur vor dem Hintergrund der derzeitigen globalen Spannungen zwischen den USA und China verstehen.

Die Konkurrenz um den technologischen Fortschritt hat sich seit Jahren verschärft. Exportkontrollen und Sanktionen hatten bisher nur begrenzten Erfolg, um den Einfluss chinesischer Firmen zu bremsen. DeepSeek ist gerade deshalb zu einem Symbol geworden. Das Unternehmen investiert massiv in Forschung und Entwicklung und verschiebt die Marktverhältnisse im KI-Bereich maßgeblich zu seinen Gunsten. Die amerikanischen Behörden sehen dringenden Handlungsbedarf, um diesem Trend gegenzusteuern.

Gegenmaßnahmen wie das geplante Gesetz werfen jedoch eine Reihe grundsätzlicher Fragen auf. Wie kann ein demokratischer Staat legitime Sicherheitsinteressen mit dem Schutz der Grundrechte seiner Bürger in Einklang bringen? Wie lässt sich der notwendige Schutz geistigen Eigentums gewährleisten, ohne den freien und offenen wissenschaftlichen Austausch zu ersticken? Auch die internationale Zusammenarbeit in Forschung und Entwicklung steht auf dem Prüfstand. Seit Jahrzehnten bestimmt der freie Austausch von Wissen maßgeblich den Fortschritt in Wissenschaft und Technik – eine Tradition, die durch die Eskalation der Spannungen gefährdet ist. Für Nutzerinnen und Nutzer amerikanischer Staatsbürgerschaft sind die drohenden Sanktionen besonders einschüchternd. Nicht nur die Vorstellung einer zwei Jahrzehnte langen Haftstrafe klingt dramatisch, auch die hohe Geldstrafe birgt ein enormes finanzielles Risiko.

Bei gleichzeitig immer dichter werdenden Kontrollmechanismen bleibt die Unsicherheit groß, welche konkreten Handlungen noch erlaubte Praxis sind und ab wann ein Gesetzesverstoß vorliegt. Die rechtlichen Grenzen verschwimmen im digitalen Raum zunehmend. Die Debatte spiegelt zudem tiefere Fragen wider, wie der Umgang mit China künftig gestaltet werden soll. Auf der einen Seite steht das Bestreben, die eigene technologische Führungsposition zu bewahren und sensible Daten effektiv zu schützen. Auf der anderen Seite steht das Erfordernis, nicht komplett abzuschotten und den globalen technologischen Fortschritt gemeinsam voranzutreiben.

Die Balance zwischen Sicherheit und Offenheit wird in den kommenden Jahren eine der zentralen Herausforderungen bleiben. Abschließend lässt sich festhalten, dass der Gesetzesvorschlag exemplarisch für die zunehmende Einflussnahme geopolitischer Machtinteressen auf den Technologiebereich steht. Die eingeführten Strafrahmen sind ein deutlicher Ausdruck der Eskalation im Technologie-Wettbewerb zwischen den USA und China. Dennoch sind die Folgen für Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft weitreichend und nicht abschließend abzusehen. Eine klare politische Linie und internationale Vereinbarungen könnten helfen, die Bruchlinien in diesem sensiblen Bereich zu entschärfen.

Es bleibt spannend abzuwarten, wie der Kongress und die breite Öffentlichkeit auf diese Entwicklung reagieren werden, und welche Alternativen sich langfristig als wirksamer und nachhaltiger erweisen. Bis dahin steht fest: Das Herunterladen bestimmter chinesischer KI-Software ist in den USA nicht nur ein technologisches, sondern auch ein juristisches Minenfeld, das schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen kann.

![Google Data Center Security [video] (2020)](/images/3E92BEAD-1FB7-4659-B0DB-C5FD17877246)