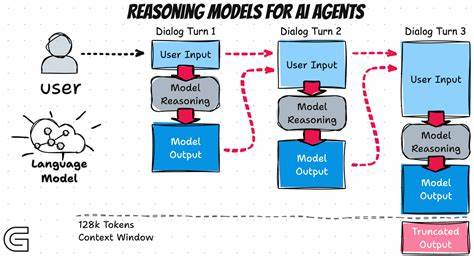

Der rasante Vormarsch von Künstlicher Intelligenz (KI) im Bereich der Softwareentwicklung hat die Art und Weise, wie Programmierer arbeiten, maßgeblich verändert. Tools zur KI-gestützten Codevervollständigung, automatische Funktionserstellung und intelligente Agenten sind mittlerweile weit verbreitet und versprechen, die Produktivität erheblich zu steigern. Doch trotz der offensichtlichen Vorteile gibt es eine beachtliche Anzahl an Entwicklern, die bewusst darauf verzichten, KI in ihrem täglichen Programmierprozess einzusetzen. Diese skeptische Haltung und ihr Hintergrund bieten spannende Einblicke in eine der größten technologischen Debatten unserer Zeit. Wer sind diese Programmierer, die sich bewusst nicht auf KI verlassen, und warum treffen sie diese Entscheidung? Wie sehen sie die Zukunft der Softwareentwicklung und welche Implikationen ergeben sich für das gesamte Ökosystem? Die folgenden Überlegungen und Perspektiven erforschen diese Fragestellungen und beleuchten die vielfältigen Beweggründe hinter dem bewussten Verzicht auf KI im Coding.

Viele Entwickler erinnern sich an eine Zeit vor den mächtigen KI-Assistenzsystemen, als das Programmieren auf klassischere Ressourcen wie Foren, Dokumentationen und Stack Overflow angewiesen war. Erst langsam etablierte sich das Vertrauensverhältnis zu automatischen Vorschlägen oder generiertem Code. Für einige bedeutet die vermehrte Nutzung von KI-Tools eine Abkehr vom selbstständigen Denken und Verstehen. Der bewusste Verzicht darauf wird als eine Form der Selbstdisziplin interpretiert, um die eigenen Problemlösungskompetenzen nicht durch Abhängigkeit von externen Hilfsmitteln zu schwächen. Es geht dabei um das Gefühl, die Kontrolle über den eigenen Entwicklungsprozess zu behalten und den Code bis ins Detail zu verstehen, anstatt blind Vorschläge zu übernehmen, deren Ursprung und Logik nur schwer nachvollziehbar sind.

Eine zentrale Kritik betrifft die Zuverlässigkeit und Qualität von KI-generiertem Code. Viele Entwickler berichten, dass KI-basierte Autovervollständigung zwar eine gewisse Zeitersparnis bieten kann, oft aber falsch oder inkorrekt ist. Die KI versteht nicht immer den spezifischen Kontext eines Projekts oder die verwendeten Frameworks vollständig, was dazu führt, dass vorgeschlagene Codeschnipsel häufig überarbeitet oder komplett verworfen werden müssen. Dieses ständige Refactoring kann letztlich mehr Zeit kosten, als wenn man den Code selbst von Grund auf neu entwickelt hätte. Diese Frustration führt dazu, dass manche Programmierer KI-Tools nur als Hinweisgeber oder „Gummiente“ verwenden, um Ideen zu sammeln, nicht aber als vollständige Lösung für komplexe Aufgaben.

Neben der Qualität des Codes steht auch die ethische Dimension der KI-Nutzung im Raum. Einige Entwickler befürchten, dass die permanente Nutzung von KI-gestützter Programmierung die Kreativität und Innovationskraft innerhalb der Gemeinschaft einschränken könnte. KI-Modelle basieren auf bereits vorhandenem Wissen und eignen sich besonders gut, bekannte Muster und etablierte Tools schnell zu integrieren. Doch was passiert mit neuen Technologien, unkonventionellen Lösungsansätzen oder experimentellen Frameworks? Wenn Programmierer bevorzugt auf bewährte Lösungen zurückgreifen, weil diese von der KI besser beherrscht werden, könnten neue Ideen und Innovationen auf der Strecke bleiben. Diese Sorge um die Zukunft der Entwicklungskultur geht über die individuelle Nutzung hinaus und betrifft das gesamte Software-Ökosystem.

Interessanterweise gibt es auch eine generationenübergreifende Perspektive auf die KI-Nutzung. Ältere Entwickler, die zu einer Zeit programmiert haben, in der es keine automatischen Hilfsmittel gab, sind oft skeptisch gegenüber dem Einsatz von KI. Viele von ihnen sehen das Programmieren als handwerkliche Kunst, die Geduld, Erfahrung und viel Eigeninitiative erfordert. Für diese Gruppe repräsentiert KI eine Art Abkürzung, die zwar den Output steigert, aber den Lernprozess verkürzt. Im Gegensatz dazu sind jüngere Entwickler meist offener für den Einsatz von KI, sehen sie als Werkzeug zur Effizienzsteigerung und Routinevereinfachung.

Doch selbst innerhalb dieser Gruppen gibt es Überschneidungen, und die Meinungen sind keineswegs homogen. Die Auswirkungen auf die Karriereentwicklung und die Arbeitssituation sind weitere Aspekte, die häufig diskutiert werden. Entwickler, die KI nutzen, können schneller Ergebnisse liefern, was ihnen Wettbewerbsvorteile auf dem Arbeitsmarkt verschafft. Gleichzeitig entsteht die Befürchtung, dass ein übermäßiges Vertrauen in KI zu einem Verlust an Verständnis und Kompetenz führt, was langfristig riskant sein kann. Wer sich zu sehr auf KI-Tools verlässt, könnte Schwierigkeiten haben, komplexe Probleme ohne diese Hilfsmittel zu lösen.

Diese Risiken werden von manchen als Indiz dafür gesehen, bewusste Balance zu halten und KI nur unterstützend einzusetzen, nicht aber vollständig zu delegieren. Ein anderer wichtiger Punkt betrifft die eigene Energie und geistige Gesundheit. Einige Programmierer, die bewusst ohne KI arbeiten, sehen darin eine Form der geistigen Erhaltung. Sie möchten die intellektuelle Herausforderung bewahren und vermeiden es, ihre Denkprozesse durch automatisierte Tools auszulagern. Diese Haltung wird auch mit der Analogie zum Sport verbunden: So wie körperliche Fitness durch wiederholtes Training aufrechterhalten und verbessert wird, so wird geistige Fitness durch aktives Problemlösen gefördert.

Der Verzicht auf KI entspricht damit einer bewussten Entscheidung für fortlaufendes Lernen, geistige Aktivität und Selbstständigkeit. Wie steht es um die möglichen Kompromisse und die Zukunft? Einige Experten schlagen vor, KI als eine Art „zweites Gehirn“ zu betrachten: Ein Werkzeug, das bei Routineaufgaben hilft, ohne die Fähigkeit zum tiefergehenden Verständnis zu ersetzen. Für Entwickler mit fundierten Grundlagen ist es relativ einfach, KI-Tools bei Bedarf zu integrieren, ohne ihre Kernkompetenzen zu verlieren. Gleichzeitig sollte der Einsatz von KI nicht zur Verlagerung aller mentalen Prozesse führen. Für Neueinsteiger gilt, dass grundlegende Programmierkenntnisse und Problemlösefähigkeiten priorisiert werden sollten, bevor KI-gestützte Werkzeuge zum Einsatz kommen.

Schlussendlich ist der Einsatz von KI beim Programmieren eine höchst persönliche Entscheidung, die stark von individuellen Wertvorstellungen, Arbeitsweisen und Karriereambitionen abhängt. Während einige Entwickler auf den Effizienzgewinn und die Zeitersparnis schwören, suchen andere bewusst die intellektuelle Herausforderung und den Lernprozess jenseits von automatisierter Unterstützung. Dieses Spannungsfeld lässt sich als gesunde Balance zwischen technologischem Fortschritt und bewahrter Handwerkskunst beschreiben. Die Diskussion darüber, wer wann und wie KI beim Programmieren integriert, wird auch in Zukunft eine zentrale Rolle spielen und unsere Sicht auf das Softwareentwicklungs-Handwerk nachhaltig beeinflussen.