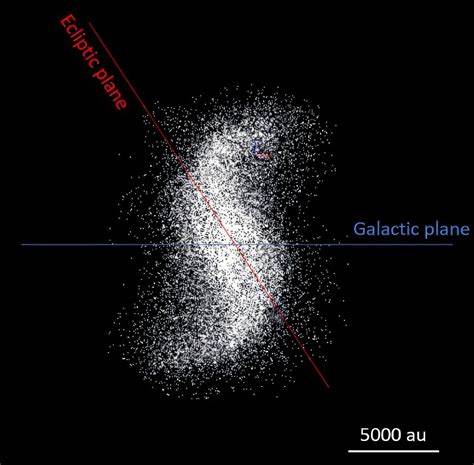

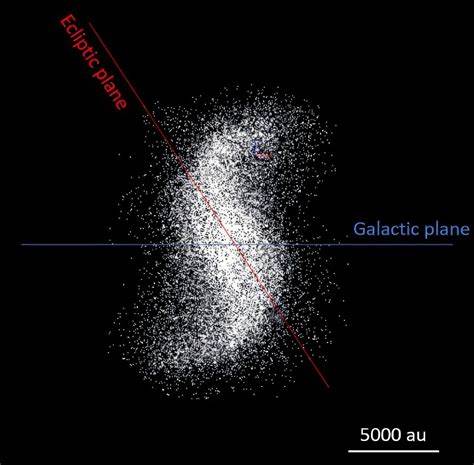

Die Oortsche Wolke ist eine der geheimnisvollsten Regionen unseres Sonnensystems. Dieser riesige, kugelförmige Raum voller eisiger Objekte markiert die Grenze unseres direkten Einflusses und stellt zugleich das Reservoir für viele Kometen dar, die gelegentlich unsere innere Sonnensystem besuchen. Besonders faszinierend ist die innere Oortsche Wolke, die sich näher an der Sonne befindet als ihr äußerer Bereich – und in der vor Kurzem eine spiralförmige Struktur entdeckt wurde, die Wissenschaftler vor neue Herausforderungen und spannende Fragen stellt. Die Oortsche Wolke wurde ursprünglich vom niederländischen Astronomen Jan Oort im Jahr 1950 postuliert, als er versuchte, die Ursprungskräfte der langperiodischen Kometen zu erklären. Bis heute konnten wir diese Region noch nicht direkt beobachten, da die Objekte dort zu klein und zu lichtschwach sind, um mit den gängigen Teleskopen erfasst zu werden.

Neuere Entwicklungen in Astronomie, Simulationstechnologien und Infrarotbeobachtungen haben es jedoch ermöglicht, zunehmend mehr Informationen über die Struktur und Dynamik der Wolke zu gewinnen. Die Entdeckung einer Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke eröffnet neue Dimensionen für unser Verständnis der Herkunft und Verteilung der kleinen Himmelskörper in jener Region. Spiralstrukturen kennen wir vor allem von Galaxien oder planetarischen Scheiben, wo sie häufig durch Gravitationskräfte oder Bewegungsmuster von Material entstehen. In der Oortschen Wolke deuten solche Spiralen darauf hin, dass auch in der fernen Äußeren des Sonnensystems komplexe dynamische Prozesse stattfinden. Um die Bildung einer solchen Spiralstruktur zu verstehen, müssen verschiedene Einflüsse berücksichtigt werden.

Die Gravitationskräfte der Planeten, vor allem jene von Jupiter und Saturn, üben starke Effekte auf Kometen und andere kleine Körper aus. Außerdem spielt die Massenverteilung in der Örtlichen Sternenwolke, die Bewegungen benachbarter Sterne und das galaktische Gravitationsfeld eine entscheidende Rolle. Die Spiralstruktur könnte somit ein Resultat dieser vielfältigen Einflüsse und Interaktionen sein. Die innerere Oortsche Wolke fungiert als Pufferzone zwischen dem Kuiper-Gürtel, der näheren Region voller kleiner eisiger Objekte am Rand des Neptunorbits, und dem äußeren Oortschen Wolkenbereich, der weiter von der Sonne entfernt liegt. Während der Kuiper-Gürtel hauptsächlich eine flache, scheibenartige Struktur besitzt, scheint die innere Oortsche Wolke eine komplexere dreidimensionale Verteilung zu haben.

Die Entdeckung der Spiralstruktur stärkt diese Annahme und zeigt, dass selbst die äußersten Bereiche unseres Sonnensystems von dynamischen Bewegungen durchzogen sind. Die Erforschung dieser Spirale könnte wichtige Hinweise auf die Bahnen und Umlaufzeiten von langen Periodenkometen liefern. Wenn diese Kometen aus einer spiralförmigen Region stammen, in der sie durch gravitative Kräfte gebündelt werden, könnte dies erklären, warum manche Kometen in regelmäßigen Zeitabständen auftauchen oder bevorzugte Bahnen zeigen. Somit bietet die Spiralstruktur neue Ansatzpunkte für Prognosen zukünftiger Kometenerscheinungen und das Monitoring potenziell gefährlicher Objekte. Darüber hinaus könnte diese Entdeckung unser Verständnis der Entstehung des Sonnensystems besser untermauern.

Frühere Modelle gingen oft von einer statischen und weitgehend gleichmäßigen Verteilung der Objekte in der Oortschen Wolke aus. Nun zeigt sich, dass die Strukturen dort dynamisch und komplex sind, was auf frühere gravitative Wechselwirkungen – etwa mit vorbeiziehenden Sternen oder sogar möglichen Zwergsternen – hinweisen könnte. Vielleicht sind die Spiralformen Relikte eines massiven einstigen Sterneneinschlags oder der nahen Passage eines massiven Objekts. Die innere Oortsche Wolke mit ihrer Spiralstruktur ist auch ein interessantes Studienfeld für mögliche Missionen in das äußerste Sonnensystem. Wenn gezielte Sonden zukünftig in diese Regionen entsandt werden, könnten sie direkt Proben dieser einzigartigen Strukturen analysieren und so endgültige Antworten liefern.

Solche Unternehmungen sind technisch herausfordernd, eröffnen aber völlig neue Perspektiven, wie wir die Entstehungsgeschichte unseres Sonnensystems erforschen und verstehen. Neben astronomischen Forschungen lädt die Spiralstruktur auch zur Reflexion über die Herkunft des Wassers und organischer Verbindungen auf der Erde ein. Kometen, die aus der Oortschen Wolke stammen, könnten zur Anreicherung der jungen Erde mit lebenswichtigen Stoffen beigetragen haben. Die spezielle Verteilung und Dynamik der Objekte in der Spiralstruktur beeinflussen, wie Material früher das innere Sonnensystem erreichte. In der wissenschaftlichen Gemeinschaft wächst das Interesse an der Oortschen Wolke stetig.

Neue Instrumente, wie das James-Webb-Weltraumteleskop und zukünftige Missionsprojekte, könnten detailliertere Daten liefern. Die Kombination aus Beobachtung, Simulation und theoretischer Modellierung wird entscheidend sein, um die Natur der Spiralstruktur komplett zu erfassen und ihre Bedeutung für das Sonnensystem zu verstehen. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Entdeckung einer Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke die Vorstellung eines statischen, ruhigen Außenbereichs unseres Sonnensystems grundlegend verändert. Stattdessen offenbart sich ein dynamisches, komplexes System, das immer wieder von gravitativen Kräften geformt wird und damit die Geschichte und Zukunft unseres kosmischen Umfelds eng miteinander verknüpft. Diese Erkenntnisse beflügeln die astronomische Forschung und eröffnen neue spannende Fragen für die nächsten Jahrzehnte.

So bleibt die innere Oortsche Wolke mit ihrer spiralartigen Struktur ein faszinierendes Ziel der Erforschung und ein Schlüssel zur Entschlüsselung der Ursprünge und Evolution unseres Sonnensystems – ein Bereich, der mit jeder neuen Entdeckung an Tiefe und Bedeutung gewinnt.