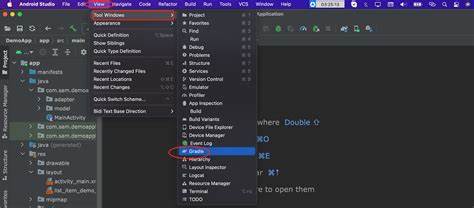

Android-Entwicklung erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit – sei es als Hauptberuf oder als Nebenbeschäftigung. Für viele Entwickler, die Android-Apps in ihrer Freizeit oder neben ihrem Hauptjob entwickeln, stellt die Arbeit jedoch besondere Hürden dar. Während große Unternehmen auf spezialisierte Teams und umfangreiche Ressourcen zurückgreifen können, kämpfen Side-Developer häufig mit komplizierten Abläufen, die den Entwicklungsprozess unnötig erschweren. Ein zentraler Schwachpunkt, der immer wieder genannt wird, ist das Build-System von Android, insbesondere Gradle. Dieser erste Teil unserer Artikelserie widmet sich ausschließlich den Herausforderungen, die Gradle mit sich bringt, und zeigt, warum viele Nebenentwickler hier an ihre Grenzen stoßen.

Für manche mag Gradle ein Werkzeug sein, das einfach funktioniert – für Hobby-Entwickler dagegen wirkt es oft wie ein undurchschaubares, komplexes Gebilde. Der Ursprung des Problems liegt bereits darin, dass Android-Entwicklung im Vergleich zu Webentwicklung ganz andere Paradigmen und Werkzeuge nutzt. Entwickler, die zuvor vor allem mit Webtechnologien wie HTML, React oder Angular gearbeitet haben, sind ein gewohntes, recht lineares Modell gewohnt. Im Web besteht die Benutzeroberfläche zumeist aus statischen HTML-Seiten oder Komponenten, die Daten von einem Server beziehen. Ganz anders ist die Situation bei Android: Hier verteilen sich Logik, Ressourcen, Layouts und Konfigurationen auf verschiedene Dateitypen und Konventionen, die anfangs verwirrend wirken.

Diese Komplexität setzt sich in Gradle fort. Gradle bezeichnet sich selbst als ein leistungsstarkes Build-Tool, das Projekte in unterschiedlichsten Programmiersprachen automatisiert bauen kann. Es nutzt Groovy als Basis für seine Skriptsprache und hat sich als das Standard-Tool in der Android-Entwicklung etabliert. Leider entsteht gerade hier für viele Entwickler die größte Schwierigkeit. Groovy ist eine Programmiersprache, die vielen unbekannt ist und deren Syntax sich scheinbar gelegentlich ändert, was für Außenstehende sehr verwirrend sein kann.

Noch komplizierter wird die Lage dadurch, dass Android nicht einfach nur pures Groovy nutzt, sondern eine auf Groovy basierende DSL (Domain Specific Language), die speziell auf das Android-Ökosystem zugeschnitten ist. Dies macht die Gradle-Skripte für den durchschnittlichen Entwickler nicht nur schwer lesbar, sondern verleitet dazu, viel Zeit mit dem Versuch zu verbringen, die Funktionsweise zu verstehen. Wenn man ein Android-Projekt öffnet, trifft man typischerweise auf mehrere Gradle-Dateien. Die bekanntesten und wichtigsten sind settings.gradle, das projektweite build.

gradle und das modulbezogene build.gradle in jedem Untermodul – beispielsweise dem 'app'-Modul. Jede dieser Dateien übernimmt eine spezifische Aufgabe beim Build-Prozess, doch viele der Inhalte wiederholen sich, und es ist oft unklar, warum genau bestimmte Anweisungen mehrfach vorhanden sind oder welche Auswirkungen Reihenfolgen haben. Die Datei settings.gradle repräsentiert im Grunde das Herzstück des Projekts, in dem das gesamte Projekt definiert wird, inklusive der Namen und der enthaltenen Module.

Sie definiert auch, aus welchen Quellen Plugins und Bibliotheken bezogen werden – etwa aus Google’s Maven-Repository oder mavenCentral. Dennoch bleibt der eigentliche Zweck und das genaue Zusammenwirken der dort definierten Befehle den meisten Entwicklern verborgen. Der Begriff „pluginManagement“ etwa, der definiert, wo Gradle sich die Plugins besorgen soll, wirft oft mehr Fragen auf, als dass er Klarheit sorgt. Viele Entwickler, die ihren Weg durch die Android-Welt nebenbei bahnen, werden hier mit Fachbegriffen konfrontiert, die nicht ausreichend erklärt sind und erst dann relevant werden, wenn Fehlermeldungen den Build zum Scheitern bringen. Noch verwirrender wird es durch das projektweite build.

gradle. Dort findet man erneut die sogenannten repositories, obwohl sie bereits in settings.gradle definiert sind. Zusätzlich gibt es einen Block namens buildscript mit eigenen dependencies, die nicht direkt mit der App zu tun haben, sondern Gradle selbst ergänzen und auf dem neuesten Stand halten sollen. Für viele unerfahrene Entwickler entsteht hierbei ein Gefühl völliger Intransparenz.

Warum müssen diese mehrfachen Definitionen auftauchen? Welchen Einfluss hat die Reihenfolge? Wer kann das wirklich sagen? Fragen, die in offiziellen Dokumentationen häufig ungelöst bleiben. Mitten im Chaos befindet sich dann die modulare build.gradle, die tatsächlich die Anwendungslogik und die App-spezifischen Abhängigkeiten definiert. Hier werden Plugins wie 'com.android.

application' und 'org.jetbrains.kotlin.android' eingebunden, Kompatibilitäten eingestellt, Build-Typen unterschieden, und die konkrete Liste der Bibliotheken festgelegt. Zwar ist diese Datei aufgrund ihrer Nähe zum eigentlichen Entwicklungsfokus leichter zu verstehen, doch auch hier hat sich die Syntax über die Jahre immer wieder verändert, sodass altbekannte Konfigurationsmöglichkeiten plötzlich veraltet sein können.

Einer der weiteren großen Stolpersteine ist die eng verzahnte Beziehung zwischen der verwendeten Gradle-Version und der Version des Android Gradle Plugins (AGP). Diese müssen zwingend kompatibel sein. Aufgrund ihrer unabhängigen Entwicklungszyklen kommt es aber immer wieder vor, dass Entwickler, gerade wenn sie nicht viel Zeit investieren können, via Versionskonflikte mit unerklärlichen Fehlermeldungen konfrontiert werden. Die automatische Logik hinter dem Holen der richtigen Plugin-Version ist nicht intelligent genug, um hier mit den richtigen Entscheidungen zu helfen. Das Ergebnis ist ein frustrierendes Hin und Her aus Update-Kriegen und Anpassungsnotwendigkeiten.

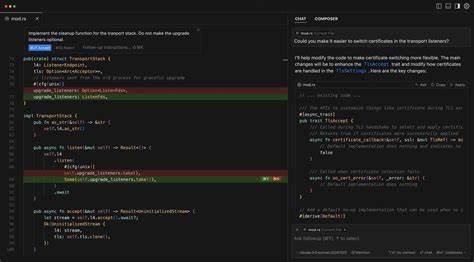

Eine weitere Besonderheit, die oft übersehen wird, ist die Art und Weise, wie Groovy und Gradle selbst aufgebaut sind. Die Konfiguration wird nicht als statische Datei behandelt, sondern als Skript, das bei jedem Build ausgeführt wird – Zeile für Zeile interpretiert. Das fühlt sich für Entwickler, die an statisches JSON oder XML gewöhnt sind, eher ungewohnt an und kann dazu führen, dass Build-Fehler erst spät oder sehr kryptisch auftauchen. Selbst erfahrene Entwickler tun sich schwer nachzuvollziehen, welche Schritte im Hintergrund tatsächlich ablaufen und weshalb einzelne Einstellungen bestimmte Ergebnisse bewirken. Die Situation wird durch die fortwährende Weiterentwicklung von Android Studio und den damit verbundenen Tools nicht einfacher.

Häufig werden neue Versionen von Gradle und AGP empfohlen oder automatisch verwendet. Diese Updates bringen oft neue Features, aber auch veränderte Anforderungen an Projektkonfigurationen mit sich. Bestehende Projekte, die über Jahre hinweg mit älteren Versionen stabil liefen, können plötzlich im Buildprozess scheitern, weil veraltete Skripte nicht mehr kompatibel sind. Für Entwickler, die nur an Wochenenden oder in Abendschichten programmieren, bedeutet das zusätzlichen, nicht unerheblichen Arbeitsaufwand. In Anbetracht dieser Herausforderungen stellt sich die Frage nach möglichen Lösungen und Verbesserungen.

Einige Entwickler sprechen sich dafür aus, die komplexen Details von Gradle und dem Buildprozess weitgehend vor den Augen der Entwickler zu verbergen. Denkbar wäre ein System ähnlich zu Docker, bei dem die Buildumgebung eingefroren und archiviert wird, sodass Projekte auch nach Jahren noch zuverlässig reproduzierbar gebaut werden können, ohne dass man jedes Mal alle Abhängigkeiten neu auflösen muss. Ebenfalls sinnvoll wäre eine stärkere Integration in die IDE, die über eine visuelle und benutzerfreundliche Oberfläche Build-Konfigurationen automatisch generiert und verwaltet, ohne dass der Entwickler direkt mit mehreren verschachtelten Gradle-Dateien hantieren muss. Auch die Weiterentwicklung von Kotlin DSL für Gradle wird von vielen als Schritt in die richtige Richtung gesehen. Kotlin, als moderner und stark typisierter Ersatz für Groovy, könnte das Verständnis und die Wartung von Build-Skripten vereinfachen.