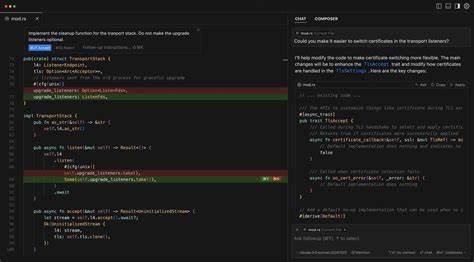

In der heutigen Welt der Softwareentwicklung nimmt die Automatisierung eine immer bedeutendere Rolle ein. Begriffe wie Künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und insbesondere Large Language Models (LLMs) dominieren die Diskussionen um die Zukunft des Programmierens. Eine neue und faszinierende Entwicklung in diesem Kontext nennt sich „Vibe Coding“. Es beschreibt die Praxis, mithilfe einer KI-basierenden Agentur kompletten Code für Projekte zu erstellen, ohne manuell auch nur eine einzige Zeile zu programmieren. Doch was steckt dahinter? Im Kern handelt es sich bei Vibe Coding um eine Form der Metaprogrammierung – ein Konzept, das seit Jahrzehnten in der Softwareentwicklung für effizientere und generischere Codeerstellung sorgt.

Die Betrachtung von Vibe Coding durch die Linse der Metaprogrammierung bietet wertvolle Erkenntnisse über Stärken, Schwächen und Zukunftspotenziale dieser Methode. Metaprogrammierung lässt sich am besten als das Schreiben von Programmen verstehen, die andere Programme erzeugen oder bearbeiten. Klassische Beispiele dafür sind Makros in der Programmiersprache C, bei denen Entwickler wiederverwendbare Codebausteine schaffen, um Lücken in der Sprache – etwa fehlende Generizität – zu überbrücken. Wenn eine Programmiersprache eine Funktion nicht direkt unterstützt, kann Metaprogrammierung helfen, diese Funktion virtuell bereitzustellen, indem Code automatisch erzeugt wird. Vibe Coding setzt diese Idee auf deutlich höherer Ebene um.

Dabei wendet ein KI-Agent die immense Datenbasis an Trainingsbeispielen an, um spezifischen Programmcode für wiederkehrende oder komplexe Aufgaben wie CRUD-Operationen in Webanwendungen zu generieren. Entwickler, die beispielsweise mit einem schlanken Web-Framework wie Flask arbeiten, stehen vor der Herausforderung, für jede Ressource eigene Endpunkte zu programmieren. Diese Aufgaben sind oft repetitiv und unterscheiden sich meistens nur durch kleine Details wie Namen von Datenbanktabellen oder URL-Pfaden. Statt diese Routinetätigkeiten manuell zu erledigen, übernimmt die KI das Generieren eines individuellen Codes. Im Prinzip sehr ähnlich zu klassischen Makros, die Codebausteine erzeugen, schließt auch Vibe Coding eine fehlende Abstraktionsebene, etwa das Fehlen eines generischen CRUD-Mechanismus innerhalb eines Micro-Frameworks.

Allerdings zeigt sich auch eine große Herausforderung: Während klassische Makros intern arbeiten und Entwickler nur die Makrodefinitionen warten, erzeugt der KI-Agent tatsächlich fertigen Code, der anschließend gewartet und weiterentwickelt werden muss. Diese Besonderheit führt zu einem grundlegenden Problem in Sachen Entwicklererfahrung. Generierter Code, der von einer KI stammt, ist oft nicht so wartbar oder klar strukturiert wie von Menschen geschriebener Code. Die Hauptursache liegt darin, dass die KI ähnlich wie ein sehr intelligenter Copy-Paste-Mechanismus funktioniert. Zwar produziert sie schnelle und passende Ergebnisse, doch die Qualität des Codes kann variieren und Fehler in solchen generierten Lösungen zu finden oder zu korrigieren, ist oft anstrengender als beim traditionell entwickelten Quellcode.

Dieses Problem wird besonders deutlich, wenn die Entwicklung weitergeht und Anforderungen wachsen oder sich ändern. Sollte die KI an Grenzen stoßen, muss ein Entwickler oft tief im automatisch erstellten Code eingreifen – was einen zusätzlichen Aufwand bedeutet. Anstatt die KI-generierte Basis auf höherem Abstraktionsniveau zu pflegen, bleibt man auf der Ebene der generierten, oft fragmentierten und unübersichtlichen Codebasis hängen. Aus diesem Grund wird in der Softwareentwicklung häufig diskutiert, ob Tools und Frameworks der ersten Kategorie, also solche mit integrierten und sauberen Abstraktionen für gängige Probleme, dem Ansatz der KI-basierten Codegenerierung auf Dauer überlegen sind. Die Erfahrung zeigt, dass Entwickler mit Frameworks wie Rails oder Django, die CRUD-Operationen elegant und generisch handhaben, langfristig eine bessere Balance zwischen Überblick und Flexibilität erreichen.

Ein faszinierendes Vergleichsbild liefert das Beispiel von grafischen Benutzeroberflächen (GUIs). Entwickler setzen hier oft spezielle Design-Tools ein, die visuell komplexe Interfaces per Maus und Drag-and-Drop zusammenbauen. Das Design-Tool erstellt unter der Haube den eigentlichen Quellcode, der von den Entwicklern jedoch nicht direkt gewartet wird. Stattdessen arbeiten sie ausschließlich auf der höheren Abstraktionsebene des Designprogramms. Der generierte Code bleibt ein von Menschen unberührtes Artefakt, das nur im Hintergrund für die Ausführung sorgt.

Bei Vibe Coding fehlt ein solches hochwertiges, intuitives Interface. Die einzige Steuerungsebene sind die sogenannten Prompts – kurze Anweisungen, die dem KI-Agenten übergeben werden, um den Code zu erzeugen. Diese Prompts stellen jedoch kein dauerhaft gepflegtes oder versioniertes Artefakt dar, sondern bestehen meist aus einmaligen Textanweisungen. Es wäre vorstellbar, diese Prompts als eine Art höhere Programmiersprache zu behandeln und zentral zu verwalten, doch technische Hürden stehen dem entgegen. Zum einen sind die Grenzwerte für KI-Anfragen durch hohe Latenzen und Kosten begrenzt, was ein wiederholtes Generieren ganzer Codebasen auf Knopfdruck praktisch unmöglich macht.

Zum anderen verhält sich ein KI-Modell nicht strikt deterministisch: Eine geringe Änderung im Prompt kann unerwartete und weitreichende Änderungen im generierten Code bewirken. Dadurch entstehen Unsicherheiten in Stabilität und Wartbarkeit, die Entwickler abschrecken. Dabei zeigt sich, dass Vibe Coding in seiner derzeitigen Form eher einen Übergangsstatus darstellt. Es deckt zwar kurzfristig Lücken in der Abstraktion von Frameworks ab, sorgt aber kaum für eine bessere langfristige Wartbarkeit oder übersichtliche Codebasis. Solange die Entwicklungstools keinen echten Schritt in Richtung einer höheren Abstraktionsebene für KI-generierten Code machen, bleibt der Entwickler gezwungen, sich mit dem erzeugten „Maschinencode“ auseinanderzusetzen.

Die kleinste Einheit, die gepflegt werden kann, ist momentan noch der generierte Code selbst, nicht die Eingabeaufforderung. Die Softwareentwicklung lässt sich entlang eines Kontinuums betrachten, das von optimal abstrahierten, modularen Frameworks bis hin zu einfach automatisiertem, aber schlecht wartbarem Output reicht. Der ideale Zustand ist erreicht, wenn Entwicklern mächtige Abstraktionen zur Verfügung stehen, die häufig wiederholte Aufgaben elegant kapseln. Danach folgt die Ebene, bei der Metaprogrammierung durch eigene Werkzeuge oder Makros erfolgt, aber der Entwickler die eigentliche Metaprogrammiersprache wartet. Das unterste und am meisten problematische Level ist der Umgang mit maschinell erzeugtem Code, der ohne klare Abstraktion direkt gewartet werden muss.

KI-gestützte Entwicklungsansätze wie Vibe Coding bewegen sich aktuell auf diesem dritten Level. Doch die Diskussion um die Zukunft der Softwareentwicklung macht Hoffnung. Wenn es gelingt, KI-gestützte Entwicklungsprozesse um stabile, versionierbare und nachvollziehbare Abstraktionen zu erweitern, könnten Prompts zu einer neuen Art „Source Code“ werden – eine Ebene, die besser gewartet und modular aufgebaut ist als der derzeitige generierte Output. Damit käme Vibe Coding der klassischen Metaprogrammierung einen großen Schritt näher und könnte langfristig zu einem integralen Bestandteil moderner Entwicklungsökosysteme avancieren. Bis dahin bleibt Vibe Coding jedoch eine nützliche, jedoch mit erheblichen Nachteilen behaftete Technik.

Die Entwicklergemeinde ist gut beraten, sich nicht allein auf KI-Agenten zu verlassen, sondern weiterhin an besseren Abstraktionen und Tools zu arbeiten, die echte, robuste Lösungen für wiederkehrende Herausforderungen schaffen. Insofern ist Vibe Coding mehr als nur ein Trend oder technisches Gimmick – es ist ein Spiegelbild des aktuellen Stands in der Softwareentwicklung und der immens wichtigen Rolle von Abstraktion, Wartbarkeit und Entwicklererfahrung. Das faszinierende Zusammenspiel zwischen menschlicher Kreativität und maschineller Automatisierung eröffnet enorme Möglichkeiten, hat aber auch Grenzen, die man kennen und beachten muss. Nur so kann die Vision eines echten Technologie-Fortschritts Wirklichkeit werden, der den Alltag von Entwicklern nachhaltig verbessert und die Qualität von Software insgesamt erhöht.