Portugal galt lange Zeit als Vorreiter im Kampf gegen Internetpiraterie. Seit der Einführung eines branchenübergreifenden freiwilligen Programms zum Blockieren von rechtswidrigen Websites im Jahr 2015, das rasch zahlreiche beliebte Torrent- und Streaming-Portale aussperrte, schien der Kampf gegen Raubkopien Fortschritte zu machen. Innerhalb weniger Monate wurden bedeutende Seiten wie KickassTorrents, ExtraTorrent und RARBG erfolgreich blockiert – das führte Berichten zufolge zu einem Rückgang der Besucherzahlen um mehr als 60 Prozent. Dieses Modell wurde international so geschätzt, dass es anderen europäischen Ländern wie Spanien und Frankreich als vorbildlich galt.Doch nach fast einem Jahrzehnt zeigt sich nun, dass die Erfolge nicht von Dauer waren.

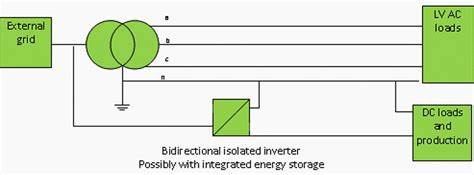

Aktuelle Berichte der portugiesischen Telekommunikationsbranche zeichnen ein düsteres Bild: Die Piraterie sei trotz der Blockaden keineswegs verschwunden, sondern habe sich eher in anderen Formen manifestiert oder neuen Schwung erhalten. Dabei spricht Apritel, der Verband der Elektronischen Kommunikationsbetreiber in Portugal, von Hunderttausenden Haushalten sowie Millionen Bürgern, die regelmäßig illegalen Streaming- oder Downloadangeboten nachgehen – insbesondere im Bereich von Live-Sportübertragungen. Dieser Sektor treibt die illegale Nutzung mit einem Anteil von über der Hälfte der Piratenkonsumenten an.Der Grund für diese Entwicklung liegt weniger in mangelndem Engagement der Rechteinhaber oder der Behörden, sondern vor allem in der beschränkten Effektivität von Blockaden als alleinige Maßnahme. Zwar war das DNS-basierte Sperren von Domains einst eine Innovation, doch technische Umgehungen wie VPN-Dienste, dynamische IP-Adressen und Proxy verwendet, die Blockaden weiter aushebeln.

Nutzer, die entschlossen sind, leben in einer digital vernetzten Welt, in der Verbote und technische Sperren oft schnell überwunden werden. Zudem hat die längst etablierte Verfügbarkeit bezahlter Streaming-Dienste wie Netflix und Co. den Markt erheblich verändert. Die legale Nutzung ist zwar auf einem Rekordhoch, steigt aber nur noch langsam und erscheint durch steigende Preise erschwert. Das wiederum lässt günstige oder kostenlose illegale Angebote weiterhin attraktiv bleiben.

Eine weitere entscheidende Erkenntnis der aktuellen Debatte in Portugal ist, dass der Fokus der Anti-Piraterie-Strategie stärker auf die Nutzer selbst gelenkt werden sollte. Apritel fordert daher einen Paradigmenwechsel weg vom reinen Blockieren von Plattformen hin zu einer konsequenteren Sanktionierung von Endverbrauchern, die wiederholt Inhalte illegal konsumieren. Der Verband verweist auf erfolgreiche Systeme in anderen europäischen Ländern, bei denen User zunächst formelle Warnungen erhalten und bei Missachtung anschließend mit finanziellen Strafen rechnen müssen. Länder wie Frankreich verfügen seit langem über etablierte „Cease & Desist“-Verfahren, die Verbrauchern eine klare Linie aufzeigen und die Abschreckungswirkung erhöhen. Auch Italien hat 2023 ein neues Gesetz mit gestaffelten Bußgeldern eingeführt.

Eine direkte Anwendung dieser Sanktionsmodelle in Portugal würde die Rolle der Generalinspektion für Kulturaktivitäten (IGAC) stärken, die bereits heute eine regulatorische Aufsicht innehat. Die Telekommunikationsunternehmen wollen so eine klare Zuständigkeit für die Überwachung und Durchsetzung gewährleisten und betonen, dass es nicht an den Providern liegt, Strafen für Nutzer durchzusetzen. Das vorgeschlagene System umfasst neben Sanktionen auch präventive Maßnahmen zur Sensibilisierung der Bevölkerung für die rechtlichen Risiken und negativen Folgen von Piraterie. Denn das reine Sperren von Internetseiten reicht offenbar kaum aus, wenn die Nutzer nicht auch über die Illegalität und die Gefahren von Raubkopien ausreichend informiert sind.Weiterhin werden Sicherheitsaspekte betont.

Der Besuch von Piratenseiten geht oft mit erheblichen Risiken einher, etwa durch Schadsoftware, Betrug oder Datenmissbrauch. Legalere Angebote bieten dagegen nicht nur Rechtssicherheit, sondern auch Schutz vor solchen Gefahren. Die Hoffnung ist, dass eine Kombination aus Abschreckung, Aufklärung und attraktiven legalen Alternativen die Konsumenten langfristig zum Umdenken bewegt.Betrachtet man die historische Entwicklung, ist klar, dass das einst hochgelobte portugiesische Modell der freiwilligen Sperren im Grunde nur eine Zwischenetappe war. Technologische Innovationen und gesellschaftliche Veränderungen bewirken, dass reine Blockaden heute kaum noch ausreichen, um Piraterie substanziell einzudämmen.

Das gilt nicht nur für Portugal, sondern global. Die Balance zwischen Schutz der Urheberrechte und der Aufrechterhaltung eines offenen Internets bleibt eine Herausforderung. Zugleich lässt sich aus den Erfahrungen anderer Länder lernen, dass Nutzer gezielt anzusprechen, ihnen klare Grenzen und Konsequenzen aufzuzeigen, wesentlich erfolgversprechender ist, als Regeln nur an den Plattformen durchzusetzen.Aus Sicht der Konsumenten muss zudem berücksichtigt werden, dass steigende Preise für legale Dienste wie Netflix den Anreiz erhöhen, weiterhin auf illegale Inhalte zurückzugreifen oder Zugänge zu teilen. Dies wirft grundlegende Fragen zur Preisgestaltung, Nutzererwartungen und Zugang zu Medieninhalten auf, die die gesamte Unterhaltungsindustrie betreffen.

Ein fairer Ausgleich, der eine breite Verfügbarkeit legaler und zugleich bezahlbarer Angebote sicherstellt, ist ein weiterer Baustein im Kampf gegen digitale Piraterie.Abschließend steht fest, dass Portugal mit seinem jahrzehntelangen Engagement und innovativen Ansätzen viele Impulse im Bereich Anti-Piraterie setzte. Nun aber wird offensichtlich, dass die bisherigen Blockaden und freiwilligen Vereinbarungen nicht mehr ausreichen, um der aktuellen Pirateriewelle entgegenzuwirken. Telekommunikationsunternehmen fordern daher eine Reform des rechtlichen Rahmens und die Einführung eines abgestuften Systems von Nutzerwarnungen bis hin zu schnellen Sanktionen. Dies könnte dazu beitragen, das Verhalten der Endverbraucher nachhaltig zu verändern und illegale Inhalte besser zu kontrollieren.

Damit wäre Portugal nicht nur Vorreiter in der methodischen Weiterentwicklung gegen Internetpiraterie, sondern würde auch an der europäischen Spitze im Schutz der Kreativwirtschaft bleiben. Die kommenden Jahre werden zeigen, ob diese Strategie erfolgreich ist und wie sich das komplexe Geflecht aus Technik, Recht und Gesellschaft im digitalen Zeitalter weiter entfalten wird.