Schmerz ist eine der grundlegendsten Empfindungen des Menschen, und doch wird seine Messung bis heute als eine der schwierigsten Herausforderungen in Medizin und Forschung betrachtet. Ärzte bitten ihre Patienten üblicherweise, ihren Schmerz auf einer Skala von null bis zehn einzuschätzen, wobei null keinen Schmerz bedeutet und zehn den schlimmsten vorstellbaren Schmerz. Diese subjektiven Bewertungen bilden die Basis für Diagnosen, Behandlungsentscheidungen und die Entwicklung von Schmerzmitteln. Doch immer häufiger wird über innovative Technologien gesprochen, die behaupten, Schmerz objektiv messen zu können – durch sogenannte Biomarker und hochentwickelte Messgeräte. Auf den ersten Blick erscheint dies wie ein großer Fortschritt, der Schmerzmanagement revolutionieren könnte.

Doch bei genauerem Hinsehen werden die Grenzen dieses Ansatzes deutlich, und es offenbaren sich tiefere philosophische und methodische Probleme, die nicht mit technologischem Fortschritt allein lösbar sind. Die üblichen Skalen zur Schmerzbewertung, seien es Zahlen von null bis zehn oder kindgerechte Bilderskalen mit verschiedenen Gesichtsausdrücken, sind natürlich nicht perfekt. Menschen empfinden Schmerz sehr unterschiedlich und interpretieren Skalen unterschiedlich. Was für den einen bei einer Fünf liegt, kann für den anderen ein Schmerz der Stufe acht oder drei sein. Dennoch hat sich über Jahrzehnte gezeigt, dass die individuelle Wahrnehmung des Patienten der beste Indikator für dessen Schmerz ist.

Denn Schmerz existiert nur als subjektive Erfahrung – er ist keine physikalische Größe wie Temperatur oder Luftdruck, die man direkt messen kann. In den letzten Jahren haben Wissenschaftler versucht, diesem Problem mit objektiven Messmethoden zu begegnen. Diese sogenannten objektiven Schmerzscore-Geräte messen eine Vielzahl von Biomarkern, also messbaren biologischen Signalen, die eine enge Korrelation mit Schmerzphänomenen aufweisen sollen. Dabei geht es um Faktoren wie die Aktivierung bestimmter Nervenfasern, Veränderungen im Blutfluss, Pupillenerweiterung oder auch Herzfrequenzvariabilität. Durch den Vergleich dieser Signalmuster mit umfangreichen Datensätzen von Personen in Schmerz versuchen die Geräte, eine quantitative Aussage über Schmerzintensität und Schmerzart zu treffen.

Man verspricht sich durch solche Messungen genauere Diagnosen, bessere Medikamententestungen und eine effizientere Schmerzbehandlung. So vielversprechend diese Ansätze klingen, gibt es einen entscheidenden Haken: Wie überprüft man eigentlich die Genauigkeit dieser „objektiven“ Schmerzscore-Modelle? Die Antwort ist ernüchternd. Letztlich werden sie anhand der subjektiven Schmerzbewertungen verifiziert – derjenigen Bewertungen, die die objektiven Methoden umgehen sollen. Das heißt, Forscher vergleichen beides und prüfen, inwieweit die biometrischen Messungen mit den persönlichen Angaben übereinstimmen. Würden sie nicht übereinstimmen, könnte man die Zuverlässigkeit der Geräte nicht garantieren.

Diese Verifizierung führt zu einem klassisches Paradoxon: Man braucht subjektive Schmerzangaben, um die Zuverlässigkeit objektiver Messungen zu bestätigen, obwohl man doch gerade versucht, subjektive Bewertungen zu ersetzen oder zu überholen. Diese Erkenntnis wirft fundamentale Fragen auf. Erstens stellt sich die Frage nach der tatsächlichen Objektivität dieser Schmerzscore-Geräte. Wenn sie auf trainierten Datensätzen beruhen, die aus subjektiven Bewertungen bestehen, wie objektiv können ihre Ergebnisse dann sein? Die Antwort ist klar: Sie sind es nicht im eigentlichen Sinne. Vielmehr sind sie Modelle, die versuchen, subjektive Schmerzempfindungen anhand biologischer Daten vorherzusagen.

Dabei bleibt die zugrunde liegende Schmerzbewertung selbst subjektiv und individuell. Zweitens zeigt sich ein tieferliegendes philosophisches Problem: Schmerz ist eine zutiefst persönliche Erfahrung. Nur derjenige, der den Schmerz verspürt, hat unmittelbaren Zugang dazu. Biomarker und objektive Maße können höchstens Hinweise liefern, doch sie können niemals den inneren Zustand eines Menschen vollständig erfassen und reproduzieren. Dieses Problem hat nichts mit fehlender technischer Raffinesse zu tun, sondern entspringt der Natur der menschlichen Wahrnehmung und des Bewusstseins.

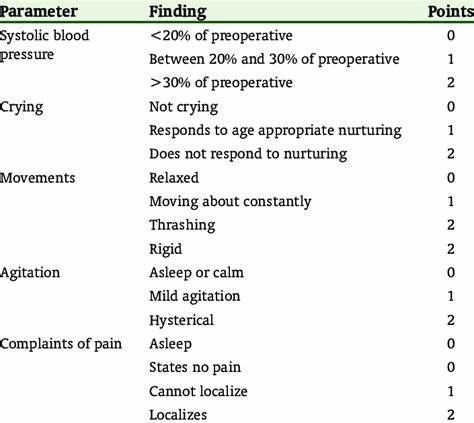

Ein weiterer kritischer Punkt betrifft die Anwendung im klinischen Alltag. Sollte ein „objektiver Schmerzscore“ je von einem Gerät ausgegeben werden, das von den subjektiven Angaben des Patienten abweicht, so stellt sich die Frage: Welche Bewertung gilt dann mehr? Entscheidet der Arzt anhand der biometrischen Messwerte, oder orientiert er sich doch an der Selbstauskunft des Patienten? In der Praxis wird vermutlich ersteres kaum der Fall sein, denn Verständnis und Empathie für den Patienten bleiben essenziell, und die Behandlung sollte an der individuellen Schmerzempfindung ausgerichtet sein. Einige Befürworter objektiver Schmerzscore-Technologien argumentieren, dass diese vor allem bei Patienten helfen könnten, die ihren Schmerz nicht artikulieren können, etwa Kleinkinder, Menschen mit kognitiven Einschränkungen oder Bewusstlosen. Hier könnten biometrische Messungen zumindest eine ergänzende Rolle spielen, um den Schmerzstatus besser einschätzen zu können. Doch auch hier gilt Vorsicht: Biomarker sind niemals eindeutige Beweise für Schmerz, sondern nur Anhaltspunkte, die in einen klinischen Kontext eingebettet werden müssen.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass es noch keine Messmethode gibt, die Schmerz vollständig objektiv und unabhängig von subjektiven Angaben erfassen kann. Die Forschung arbeitet weiter daran, die Zuverlässigkeit biometrischer Methoden zu erhöhen, und vielleicht ergeben sich künftig Kombinationen aus subjektiven und objektiven Daten, die das Schmerzmanagement verbessern. Dennoch darf die zentrale Rolle der subjektiven Selbstauskünfte der Patienten nicht verlorengehen, denn sie sind der einzige direkte Zugriff auf die individuelle Schmerzerfahrung. Die Debatte um objektive Schmerzscore-Modelle ist auch eine Einladung, sich intensiver mit dem Wesen des Schmerzes auseinanderzusetzen. Schmerz ist nicht nur ein physiologisches Signal, sondern ein komplexes Zusammenspiel von Körper, Geist und Emotionen.

Ein Hightech-Gerät kann niemals vollständig erfassen, wie Schmerz tatsächlich erlebt wird. Das führt zu einem tiefergehenden Verständnis, dass medizinische Diagnostik letztlich nur ein Teil der Behandlung ist, während Empathie, Vertrauen und Kommunikation die wichtigen Brücken zur Heilung schlagen. Abschließend ist festzuhalten, dass die Suche nach einem objektiven Schmerzscore nicht bedeutet, dass die subjektive Schmerzwahrnehmung weniger wichtig wird – im Gegenteil. Sie zeigt vielmehr, dass Schmerz ein Phänomen ist, das Orientierung erfordert, die nur durch den Betroffenen selbst gegeben werden kann. Medizinische Forschung und Technologie können eine wertvolle Unterstützung sein, aber die persönliche Schmerzerfahrung bleibt das unverzichtbare Fundament effektiver Schmerztherapie.

Diese Einsicht sollte bei der Entwicklung künftiger Technologien und in der täglichen medizinischen Praxis stets berücksichtigt werden.