Das Argument der Berufung auf die Natur, im Englischen als „Appeal to Nature“ bekannt, begegnet uns im Alltag immer wieder – sei es in Werbeanzeigen für Lebensmittel, in Diskussionen über Gesundheit oder in moralischen Debatten. Es basiert auf der Annahme, dass alles, was „natürlich“ ist, per se gut, richtig oder unbedenklich sein muss, während das als „unnatürlich“ Wahrgenommene mit Misstrauen oder Ablehnung betrachtet wird. Doch bei näherer Betrachtung erweist sich diese Denkweise als ein Fehlschluss, der in vielerlei Hinsicht problematisch ist. In diesem Beitrag gehen wir der Frage nach, was genau der Naturfehlschluss bedeutet, woher dieses Argument stammt, warum es immer noch so verbreitet ist und wie man seine eigenen Urteile kritischer hinterfragen kann. Darüber hinaus schauen wir uns Beispiele aus dem täglichen Leben an und erläutern, warum die Idee, dass „natürlich“ immer besser oder moralisch einwandfrei sei, oft in die Irre führt.

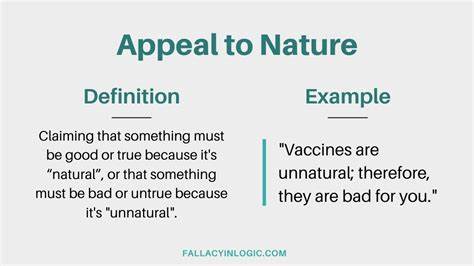

Das Argument der Berufung auf die Natur lässt sich wie folgt zusammenfassen: Etwas ist gut oder wünschenswert, weil es natürlich ist; etwas ist schlecht oder problematisch, weil es unnatürlich ist. Dieses Argument folgt einer dichotomen Logik – es teilt die Welt in „natürlich“ und „unnatürlich“ und ordnet diesen Kategorien moralische oder qualitative Werte zu. Auf den ersten Blick erscheint das einleuchtend. Viele Menschen verbinden mit „natürlich“ etwas Ursprüngliches, Reines, Authentisches oder Unverfälschtes, das der menschlichen Lebensweise entspricht. Im Gegensatz dazu klingt „unnatürlich“ häufig nach Künstlichkeit, Gefahr, Manipulation oder Abweichung vom guten Alten.

Historisch betrachtet waren derlei Vorstellungen tief in der Philosophie und Ethik verwurzelt. In der Antike etwa betrachteten griechische Denker die „Natur“ als Quelle moralischer Normen und eines idealen Zustands. Die Idee war, dass man durch die Betrachtung dessen, was natürlich ist, herausfinden könne, wie Menschen idealerweise leben sollten. Diese Verwendung von „Natur“ als Leitlinie für das menschliche Verhalten ist jedoch nicht eins zu eins mit der heutigen populären Verwendung gleichzusetzen. Schon in der politischen Philosophie der Aufklärung wurde zunehmend hinterfragt, ob das, was „natürlich“ ist, tatsächlich als Maßstab für das Angemessene im Leben der Menschen dienen kann.

Jean-Jacques Rousseau formulierte es prägnant, als er sagte, wir wüssten nicht genau, was unsere menschliche Natur zulässt und was nicht. Spätere Philosophen griffen diese Sicht auf und warnten davor, einfache Rückschlüsse von der Natur auf moralische Bewertung zu ziehen. In der Gegenwart zeigt sich eine hohe Diskrepanz zwischen der natürlichen Welt und der menschlichen Kultur, Technik und Medizin. Der Fortschritt in Wissenschaft und Technik hat viele Möglichkeiten eröffnet, die natürliche Entwicklung gezielt zu beeinflussen oder sogar zu verändern. Dabei stoßen wir auf tiefe ethische Fragen.

Die Vorstellung, dass eine Veränderung oder ein Eingriff deswegen „unnatürlich“ und somit falsch sei, stellt eine einfache Antwort auf komplexe Sachverhalte dar. Nikolas Kompridis etwa argumentiert, dass unsere menschliche Freiheit gerade darin besteht, über das von der Natur gesetzte Maß hinauszugehen und über unsere eigene Natur hinaus Entscheidungen zu treffen. Die Festlegung auf eine einzige normative Vorstellung vom Menschen, die sich ausschließlich an der Biologie orientiert, wird der Vielschichtigkeit des menschlichen Daseins nicht gerecht. Warum ist der Naturfehlschluss dennoch so weit verbreitet? Ein Grund liegt in der sprachlichen und psychologischen Wirkung des Begriffs „natürlich“. Das Wort ist ambivalent und kontextabhängig.

Es kann Sicherheit und Vertrautheit vermitteln oder als Qualitätsmerkmal verwendet werden. Wer zum Beispiel Produkte als „all-natural“ kennzeichnet, erzeugt beim Verbraucher schnell das Vertrauen, dass es sich um eine gesündere, umweltfreundlichere oder sicherere Wahl handelt. Doch diese positiven Vorstellungen sind nicht zwangsläufig gerechtfertigt. Manche giftige Substanzen sind ebenso natürlich wie nahrhafte Pflanzen. Der Fakt, dass ein Produkt oder Verfahren natürlich ist, sagt nichts über seine Wirksamkeit, Verträglichkeit oder ethische Zulässigkeit aus.

Die Lebensmittelindustrie ist ein besonders illustratives Beispiel für den Naturfehlschluss. Produkte mit dem Label „natürlich“ oder „bio“ werden oft als gesünder eingestuft, auch wenn diese Angaben nicht per se eine gesundheitliche Wirkung garantieren. Dieselbe Tendenz zeigt sich bei alternativen Heilmethoden, wie etwa der Verwendung pflanzlicher Arzneimittel. Manche Menschen lehnen moderne Medizin ab, weil diese als „unnatürlich“ gilt, ignorieren dabei jedoch wissenschaftliche Evidenz. Ein weiteres prominentes Beispiel, in dem das Argument der Berufung auf die Natur immer wieder auftaucht, ist die Impfdiskussion.

Impfgegner berufen sich nicht selten darauf, dass Immunisierung „unnatürlich“ sei und daher vermieden werden sollte, obwohl Studien die Sicherheit und Wirksamkeit von Impfungen belegen. Auch in moralischen Fragen spielt das Argument eine Rolle. Peter Singer, ein renommierter Philosoph und Ethiker, weist darauf hin, dass das bloße Argument, dass ein Verhalten „natürlich“ sei, kein hinreichendes Kriterium für seine moralische Zulässigkeit ist. Ob es um den Fleischkonsum, Geschlechterrollen oder soziale Normen geht – die bloße Feststellung, dass etwas im Tierreich üblich oder Teil der menschlichen Geschichte war, rechtfertigt noch keine moralische Bewertung. Vielmehr müssen ethische Fragen differenziert betrachtet werden, insbesondere unter Berücksichtigung von Leid, Verantwortung und Gerechtigkeit.

Ein weiterer Bereich, in dem sich die Debatte um das Thema „natürlich“ intensiviert hat, ist die Biotechnologie und die Gentechnik. Hier prallen zwei Sichtweisen aufeinander. Die einen sehen die Manipulationen als Eingriffe in die Natur und lehnen sie deshalb ab. Die anderen betonen, dass Technik und Wissenschaft die Chance bieten, Krankheiten zu heilen und das menschliche Leben zu verbessern. Der Konflikt zeigt beispielhaft, wie das bloße Aufstellen einer Grenze zwischen „natürlich“ und „unnatürlich“ nicht ausreichend ist, um normative Entscheidungen zu treffen.

Stattdessen bedarf es einer gründlichen ethischen und gesellschaftlichen Auseinandersetzung. Somit ist festzuhalten, dass das Argument der Berufung auf die Natur als alleinige Bewertungsgrundlage wissenschaftlich und philosophisch fragwürdig ist. Es verkennt, dass die Natur weder moralisch gut noch schlecht ist, sondern dass alle Bewertungen immer einen menschlichen Bezugspunkt benötigen. Das heißt nicht, dass man das Konzept „natürlich“ grundsätzlich ignorieren sollte. Vielmehr sollte man sich bewusstmachen, dass naturbezogene Behauptungen eine neutrale Beschreibung sein können, aber keine unmittelbare normative Aussage erlauben.

Neben der für rationale Diskussionen problematischen Logik des Arguments gibt es auch praktische Risiken. Wenn man sich zu sehr auf die vermeintliche Natürlichkeit versteift, kann das zu irrationalem Verhalten führen, das Gesundheit oder Wohlergehen gefährdet. Ebenso kann der Ausschluss von Technologien oder Innovationen aus Angst vor „Unnatürlichkeit“ Fortschritt hemmen und gesellschaftliche Verbesserungen blockieren. Aus diesen Gründen ist es essenziell, sowohl in der Öffentlichkeit als auch in individuellen Entscheidungen kritisch zu hinterfragen, was mit „natürlich“ gemeint ist und welche Annahmen damit verbunden werden. Eine reflektierte Haltung beinhaltet das Bewusstsein, dass „Natürlichkeit“ ein vielschichtiger Begriff ist, der je nach Kontext verschiedene Bedeutungen haben kann.

Es ist sinnvoll, „natürlich“ nicht als automatisches Qualitätssiegel zu verstehen, sondern im Einzelfall sorgfältig zu prüfen, welche Eigenschaften und Wirkungen tatsächlich relevant sind. Die Beschäftigung mit dem Naturfehlschluss leistet somit einen Beitrag für einen differenzierteren Diskurs in Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Alltag. Wenn es gelingt, solche Scheinargumente zu erkennen und zu entkräften, können fundiertere und verantwortungsvollere Entscheidungen getroffen werden. Gleichzeitig fördert ein bewusster Umgang mit den Begriffen und Argumenten auch die Medienkompetenz der Allgemeinheit und schützt vor Manipulation durch suggestive Kommunikation. Abschließend lässt sich sagen, dass der Naturfehlschluss ein weit verbreitetes, aber trügerisches Argument ist, das aus emotionalen und kulturellen Gründen attraktiv wirkt, jedoch philosophisch und wissenschaftlich keine solide Grundlage bietet.

Die Herausforderung besteht darin, Sinn und Grenzen von Natürlichkeit zu erkennen und den Begriff nicht als einfachen Maßstab für Gut und Böse zu verwenden. Stattdessen ist es unerlässlich, jede Behauptung über die „Natur“ mit rationaler Prüfung, empirischer Evidenz und ethischer Reflexion zu kombinieren. Dadurch wird eine ganzheitliche Sichtweise möglich, die den komplexen Herausforderungen unserer modernen Welt gerecht wird.