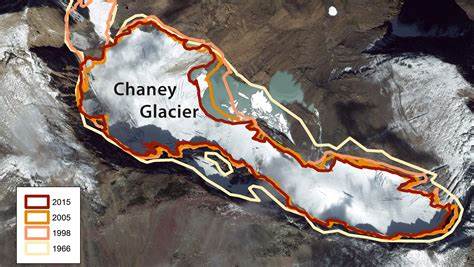

Die Erderwärmung beschleunigt das Schmelzen der Gletscher weltweit und verändert Landschaften, Ökosysteme und Lebensräume. Während der Klimawandel vielfach als bedrohlich wahrgenommen wird und zahlreiche Herausforderungen mit sich bringt, begründet er zugleich neue Möglichkeiten, vor allem in Regionen, in denen Gletscher neue Flächen und Ressourcen freigeben. Wer aber genau profitiert von diesen Veränderungen – ökologisch, ökonomisch und gesellschaftlich – und welche Interessen stehen dabei im Konflikt? Ein Blick auf die Entwicklungen im nordwestlichen Nordamerika zeigt eindrücklich die Spannungen und Chancen, die das Schmelzen der Gletscher mit sich bringt. Im Grenzgebiet zwischen Kanada und Alaska, speziell in British Columbia, sind Gletscher nicht nur Naturphänomene, sondern auch Faktor für wirtschaftliche Aktivitäten und Biodiversität. Das Rückschmelzen großer Eisfelder wie des Tulsequah-Gletschers führt zur Entstehung neuer Seen und Fließgewässer, die bisher in dieser Form nicht existierten.

Diese neu entstandenen oder sich wandelnden Gewässer bieten insbesondere Lebensraum für wandernde Fischarten, vor allem für den ikonischen Pazifischen Lachs. Forscher beobachten, wie Gewässer immer klarer und wärmer werden und so zunehmend für Fische attraktiv sind. Die Entstehung neuer Laichgebiete ist von großer Bedeutung für die Erholung von Lachsbeständen, die andernorts durch Klimawandel, Hitzeperioden und Dürre bedroht sind. Die neu verfügbaren Habitate könnten dort, wo der Klimawandel andere Angriffe auf die Fischpopulationen ermöglicht, als natürliche Gegenmaßnahme dienen. Aus Sicht der kommerziellen Fischerei und der indigenen Gemeinschaften, die stark von den Lachsbeständen abhängig sind, bietet sich damit die Chance zur Stabilisierung und möglicherweise Wiederbelebung einer der wichtigsten Ressourcen der Region.

Doch mit dem Schmelzen der Gletscher entstehen längst nicht nur neue Lebensräume, sondern auch neue wirtschaftliche Möglichkeiten. Besonders der Bergbausektor sieht in den freigelegten Gesteinsformationen Potenzial für wertvolle Rohstoffe. In British Columbia und Süd-Alaska ist eine Bergbauexplosion im Gange, ausgelöst durch hohe Goldpreise und die stark gestiegene Nachfrage nach Kupfer – einem Schlüsselrohstoff für die Energiewende. Die freigelegten Erzvorkommen im sogenannten Golden Triangle, einer mineralreichen Zone an der Grenze zwischen den USA und Kanada, locken zahlreiche Minengesellschaften an. Kleinere Explorationsfirmen sowie große Bergbaukonzerne investieren massiv in die Erkundung und Ausbeutung der gefundenen Ressourcen.

Die kanadische Provinzregierung unterstützt diese Bestrebungen mit erheblichen Investitionen in Infrastruktur, etwa Straßen und Stromleitungen, die vor allem den Minen zugutekommen. Diese Entwicklung verspricht Arbeitsplätze, wirtschaftliches Wachstum und Einnahmen, sowohl für lokale Gemeinden als auch für einige indigene Völker, die von Royaltys und Beschäftigung profitieren. Die Profitmöglichkeiten für den Bergbausektor stehen jedoch in einem Spannungsverhältnis zu Umweltschutzinteressen, insbesondere im Hinblick auf die Fischbestände, die durch Bergbauabfälle und Schadstoffeinträge bedroht sein können. Der Zustand des Tulsequah River, der von Altlasten einer seit Jahrzehnten stillgelegten Goldmine verschmutzt ist, verdeutlicht die Risiken. Sowohl Umweltschützer als auch indigene Gemeinschaften fordern deshalb eine strengere Regulierung und Vorsicht bei der Erschließung neuer Bergbauprojekte im Einzugsgebiet der Gletscherflüsse.

Die Debatte wird zusätzlich durch grenzüberschreitende Interessen erschwert, da viele der Flüsse aus kanadischem Gebiet kommend in Alaska münden. Obwohl kanadische Behörden die Bergbauprojekte befürworten, äußern Alaskas politische Vertreter, darunter auch die Senatorin Lisa Murkowski, Bedenken hinsichtlich des Schutzes der Gewässer und der Fischindustrie. Die Einhaltung von Umweltstandards und die Entwicklung eines gemeinsamen Rahmens für den Umgang mit transnationalen Gewässern werden als essenziell angesehen, um langfristige Schäden zu verhindern. Ein weiteres wichtiges Moment in der Diskussion ist die Rolle der Indigenen. Verschiedene First Nations in Kanada haben zeitgleich Bergbauverträge abgeschlossen, die ihre Rechte und Einkommen sichern sollen, während andere indigene Organisationen hartnäckig gegen Bergbauaktivitäten in ihren traditionellen Territorien kämpfen, da sie langfristige Schäden für Fischerei und traditionelle Lebensweisen befürchten.

Der Taku River Tlingit First Nation gelang es zum Beispiel, einen großen Teil ihres Territoriums für Bergbauentwicklung zu sperren und einen Mechanismus für Mitspracherechte bei neuen Projekten zu etablieren. Während die ökologischen Risiken weiter diskutiert werden, zeichnet sich deutlich ab, dass das Schmelzen der Gletscher eine Art wirtschaftlichen Impuls auslöst und neue Räume für menschliche Nutzung freigibt. Für die Bergbauindustrie eröffnen sich mit dem Abtauen bislang unzugänglicher Erzvorkommen bedeutende Chancen. Für die Fischerei und die betroffenen Gemeinschaften bieten sich dagegen sowohl Risiken als auch Chancen: Der neue Lebensraum für Lachse könnte deren Bestände nachhaltig stärken, wird aber durch Bergbautätigkeiten bedroht. Das Beispiel der neu entstandenen Seen und Flüsse rund um den Tulsequah-Gletscher sowie der Wandel an Strohn Creek belegen, wie schnell sich Ökosysteme anpassen.

Dort, wo früher eisige, trübe Gletscherbäche flossen, kommen heute bereits wieder Fische vor. Wissenschaftler sehen darin Hoffnung für viele weitere Gewässer in Alaska und Nordwest-Kanada, die im Laufe des Jahrhunderts durch den Gletscherrückgang neu besiedelt werden könnten. Die Balance zwischen wirtschaftlichem Nutzen und ökologischer Verantwortung bleibt jedoch fragil. Das wachsende Interesse an Bergbau und Rohstoffgewinnung könnte zu einer weiteren Belastung der Gewässer führen, die den Lebensraum für Wildlachs beeinträchtigt. Regulierungsbehörden stehen daher vor der Herausforderung, Umweltschutz und Entwicklung auszutarieren – oft in einem komplexen politischen und kulturellen Umfeld, in dem indigene Rechte eine immer größere Rolle spielen.

Im breit angelegten Kontext der globalen Klimakrise symbolisiert das Schmelzen der Gletscher so den Zwiespalt zwischen Bedrohung und Chance. Während der Verlust von Eisflächen unumstritten negative Folgen für das globale Klima und zahlreiche Ökosysteme hat, zeigt die Praxis in britisch-kolumbianischen und alaskischen Grenzregionen, dass es lokale Gewinner der Veränderung gibt – und zugleich Verlierer, deren Schutz eine gesellschaftliche Verantwortung ist. Investitionen in nachhaltige Entwicklung, Zusammenarbeit über Grenzen hinweg und die Einbindung indigener Gemeinschaften erscheinen unerlässlich, um das Potential neuer Lebensräume und Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Nur so können Konflikte zwischen Bergbauinteressen, Fischerei und Naturschutz entschärft und Lösungen gefunden werden, die sowohl ökonomisch tragfähig als auch ökologisch zukunftsfähig sind. Abschließend lässt sich sagen, dass das Schmelzen der Gletscher in Nordamerika nicht nur eine Herausforderung darstellt, sondern auch eine Chance für bestimmte Akteure bietet.

Die neu entstehenden Gewässer erlauben der traditionell bedrohten Lachspopulation Raum zur Erholung und Ausweitung ihres Lebensraums. Gleichzeitig führt der steigende资源bedarf der globalen Energiewende zu einem Bergbauboom, der Arbeitsplätze schafft, aber zugleich ökologische Risiken birgt. Wer letztlich profitiert, hängt maßgeblich von politischen Entscheidungen, Umweltschutzmaßnahmen und der aktiven Mitgestaltung der von den Veränderungen betroffenen indigenen Bevölkerung ab. Die kommenden Jahre werden zeigen, wie diese komplexe Balance gelingen kann – im Spannungsfeld zwischen Natur, Wirtschaft und Kultur.