Viele Entwickler arbeiten tagtäglich mit sogenannten .env Dateien, ohne wirklich zu verstehen, wie diese Dateien in der Softwareentwicklung funktionieren oder warum sie eigentlich notwendig sind. Trotz der weitverbreiteten Nutzung in zahlreichen Frameworks und Programmiersprachen ist es wichtig zu wissen, dass eine .env Datei für sich genommen keinerlei aktive Wirkung entfaltet. Sie ist kein magisches Konfigurationswerkzeug, sondern schlicht eine Textdatei mit Schlüssel-Wert-Paaren, die Umgebungsvariablen beschreiben.

Die tatsächliche Bedeutung und Funktion entsteht erst dadurch, dass ein spezielles Programm oder eine Laufroutine diese Datei ausliest und die darin definierten Werte in die Umgebung des laufenden Prozesses einschleust. Ansonsten bleibt die .env Datei unberührt und wirkungslos. Wenn man die Geschichte der .env Dateien betrachtet, erkennt man, dass sie ein relativ junges Konzept sind.

Während Entwickler in der Vergangenheit häufig eigene Konfigurationsdateien in verschiedenen Formaten wie XML, JSON oder INI für Projekte nutzen mussten, nahm das Bedürfnis nach einer einfacheren Form immer weiter zu. Die Einführung von .env Dateien fand Ende 2011 statt, als das Ruby-Projekt Foreman eine erste Implementierung vorstellte. Schnell folgten Adaptionen für andere Programmiersprachen. Auf diese Weise verbreitete sich das Konzept über Ruby hinaus auf Python, JavaScript und PHP, bis hin zu vielen weiteren Frameworks und Toolchains.

Heute gelten .env Dateien quasi als Standard für Anwendungs-Konfigurationen in unterschiedlichen Umgebungen. Doch was genau sind eigentlich Umgebungsvariablen? Die Antwort liegt in den Mechanismen moderner Betriebssysteme. Beim Start eines Programms erhält es einen Satz an Variablen, die aus dem System stammen und verschiedenste Informationen über das System, die Einstellungen und den Kontext bereitstellen. Dazu können Angaben gehören wie der Pfad zu ausführbaren Dateien, Benutzerinformationen oder Netzwerkeinstellungen.

Entwickler können diese Variablen für die Konfiguration der Applikation nutzen, ohne harte Codierungen vorzunehmen. Allerdings existieren diese Werte in der Regel nur während der Laufzeit – sie werden vom Betriebssystem bereitgestellt und gespeichert, nicht in einer Datei. An diesem Punkt kommen .env Dateien ins Spiel, denn das manuelle Setzen von Umgebungsvariablen über die Kommandozeile ist oft mühsam und fehleranfällig. Die Kommandos, die man in einer Shell eintippt, um Variablen zu setzen – beispielsweise export DB_USER=app – sind für den Alltag in größeren Projekten und in CI/CD Pipelines kaum praktikabel.

Hinzu kommt, dass bei Verwendung von Containern wie Docker das Management von Umgebungsvariablen und anderen Konfigurationen noch komplexer wird. Ohne eine klar strukturierte Methode, um diese Werte bereitzustellen, sind die Automatisierung, der Schutz und die Wartbarkeit der Anwendungen erschwert. Eine .env Datei kann hier als zentrale Sammelstelle dienen. Entwickler legen Schlüssel-Wert-Paare darin ab, die später von sogenannten Dotenv-Libraries oder Loadern beim Start der Applikation eingelesen werden.

Diese Bibliotheken sorgen dafür, dass die aufgelisteten Variablen in die Umgebung des Prozesses injiziert werden. Ohne diesen Last- oder Loader-Mechanismus bleibt die .env Datei jedoch bedeutungslos. Das zeigt deutlich, dass die Wirkung der Datei nicht von ihr selbst ausgeht, sondern von der Implementierung der Anwendung oder des Frameworks, das sie nutzt. Es ist also ein Missverständnis, zu glauben, dass eine .

env Datei automatisch die Umgebungsvariablen setzt. Stattdessen müssen Entwickler durchaus sicherstellen, dass ihr Projekt mit dem entsprechenden Paket oder Mechanismus ausgestattet ist, der die Datei korrekt verarbeitet. Je nach Sprache und Framework kann das unterschiedlich aussehen: In Node.js Projekten wird häufig das Paket dotenv verwendet, das zu Beginn der Anwendung das Einlesen übernimmt. In PHP ist phpdotenv der populäre Ansatz, während es in Python ähnliche Tools gibt.

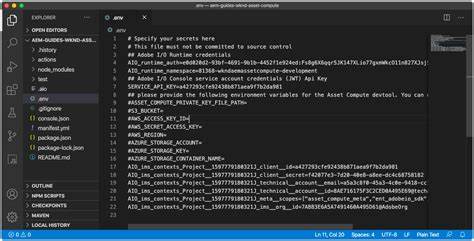

Wenn diese Mechanismen nicht geladen oder nicht richtig konfiguriert sind, bleibt die .env Datei ein ungenutzter statischer Datensatz. Neben der Funktionsweise und Historie ist es ebenso wichtig, die Sicherheitsaspekte rund um den Umgang mit .env Dateien zu beleuchten. Oft enthalten diese Dateien sensible Informationen wie Passwörter, API-Schlüssel oder Zugangsdaten.

Da die .env Datei als reine Textdatei vorliegt, sind solche Daten unverschlüsselt und leicht lesbar. Das birgt ein erhebliches Risiko, insbesondere wenn der Zugriff auf den Quellcode oder die Infrastruktur nicht ausreichend abgesichert ist. Im schlimmsten Fall können Angreifer oder bösartige Nutzer die Umgebungsvariablen auslesen und so vertrauliche Daten kompromittieren. Aus diesem Grund raten Sicherheitsexperten, die Verwendung von .

env Dateien mit Vorsicht zu handhaben. In Produktionsumgebungen oder bei öffentlich zugänglichen Repositories sollten diese Dateien niemals abgelegt oder zumindest nicht mit sensiblen Informationen gefüllt werden. Außerdem sind moderne Tools zur Geheimnisverwaltung wie HashiCorp Vault, AWS Secrets Manager oder Docker Secrets empfehlenswert. Diese ermöglichen es, vertrauliche Daten sicher zu speichern und bei Bedarf kontrolliert in die Laufzeitumgebung einzuspeisen. Dabei verbleiben sensible Informationen außerhalb des Quellcodes und sind vor unbefugtem Zugriff besser geschützt.

Darüber hinaus ist es eine gute Praxis, die .env Dateien im Versionskontrollsystem auszuschließen. Mittels Einträgen in .gitignore verhindert man, dass diese Dateien versehentlich ins öffentliche Repository gelangen. Für Entwicklerteams gilt es, alternative Wege zur gemeinsamen Nutzung und Pflege der Konfigurationswerte zu finden, beispielsweise durch zentrale Konfigurationsserver oder sichere Verteilmechanismen.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die .env Dateien meist bei der lokalen Entwicklung eingesetzt werden. Sie bieten einen einfachen Weg, Umgebungsvariablen lokal zu definieren, ohne die Umgebung komplex konfigurieren zu müssen. In Staging- oder Produktionsumgebungen erfolgt die Konfigurationsübergabe hingegen häufig auf andere Weise – über das Betriebssystem selbst, Container-Umgebungen oder orchestrierte Systeme. Hier dienen .

env Dateien oft nur als Referenz oder als Vorlage. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass .env Dateien eine komfortable und weit verbreitete Möglichkeit sind, Umgebungsvariablen für Anwendungen zu definieren. Ihre eigentliche Funktionsweise erfordert jedoch einen aktiven Mechanismus, der die Werte lädt und zur Laufzeit verfügbar macht. Ohne diesen Mechanismus tut die Datei selbst schlicht nichts.

Verantwortungsbewusste Entwickler sollten sich bewusst sein, dass .env Dateien kein Allheilmittel für Konfigurationsmanagement und Sicherheit sind, sondern ein Werkzeug unter vielen, das mit Bedacht und ergänzenden Technologien verwendet werden muss. Nur dann entfalten sie ihren vollen Nutzen und ermöglichen effiziente sowie sichere Entwicklungsprozesse.

![Stargate Data Center being built in Abilene, Texas [video]](/images/FA009368-EC5D-48C3-BCAC-AF0B85F4678C)