Die Soil Moisture Active Passive (SMAP)-Mission der NASA ist eine der bedeutendsten Anstrengungen zur Überwachung der Bodenfeuchtigkeit weltweit und liefert essenzielle Daten für landwirtschaftliche Zwecke, Klimaforschung und Umweltbeobachtung. Ein wesentliches Element der SMAP-Daten ist die Radiometer-Messung, die jedoch oft durch Radiofrequenzinterferenzen (RFI) gestört wird. RFI gilt als eine der größten Herausforderungen in der Erdbeobachtung, da es die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Radiometer-Daten beeinträchtigen kann. Daher spielt die Erkennung und Eliminierung von RFI eine zentrale Rolle bei der Aufbereitung und Interpretation der SMAP-Daten. Ein Blick auf die Verarbeitung der SMAP-Radiometerdaten zeigt, dass eine sogenannte sogenannte Footprint-Struktur genutzt wird, in der jede Messung aus einer Vielzahl von Proben besteht.

Jede Footprint besteht aus 128 Proben, die sich wiederum aus 16 Frequenzkanälen und 8 Zeitmessungen zusammensetzen. In diesen Datenblöcken können einzelne Proben durch RFI verfälscht werden. Das Erkennen der Störsignale erfolgt durch eine komplexe Algorithmenstruktur, die in wissenschaftlichen Veröffentlichungen von Piepmeier und Kollegen detailliert beschrieben wird. Der Algorithmus, der für die RFI-Erkennung bei SMAP verwendet wird, wendet mehrere Erkennungskriterien an, um störende Signale präzise zu identifizieren. Dabei wird sowohl das Zeitverhalten als auch die Frequenzabhängigkeit der Signale analysiert.

Zudem fließen statistische Merkmale wie die Kurtosis, also das Maß der Spitzigkeit einer Signalverteilung, in die Auswertung ein. Ein weiterer Faktor ist die polarisometrische Erkennung, bei der die Polarisationsmuster der elektromagnetischen Wellen untersucht werden, um typische RFI-Signaturen aufzuspüren. Diese Kombination mehrerer Ansätze ermöglicht eine sehr robuste und zuverlässige Erkennung selbst kleinster Störsignale. Die Bedeutung der RFI-Erkennung liegt darin, dass Radiometer wie der auf SMAP äußerst sensitiv gegenüber Fremdsignalen sind. Die Radiometer messen die natürliche Mikrowellenstrahlung der Erdoberfläche, um die Bodenfeuchtigkeit und andere Umwelteinflüsse abzuleiten.

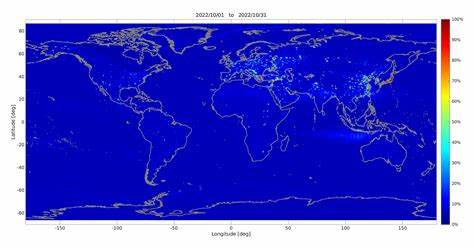

RFI kann von vielen Quellen stammen, beispielsweise von zivilen und militärischen Funkanlagen, Mobilfunknetzen oder anderen Kommunikationssystemen, die im Mikrowellenbereich senden. Besonders in dicht besiedelten oder technisch hoch entwickelten Gebieten nimmt die Wahrscheinlichkeit von RFI zu, was die Erfassung belastbarer Daten erschwert. Die SMAP Datenverarbeitung nutzt die RFI-Flagging-Mechanismen, um Proben, die als belastet erkannt wurden, vor der Weiterverarbeitung auszuschließen. In den Karten, die auf der SMAP-Webseite bereitgestellt werden, wird die Prozentzahl solcher geflaggten Proben visualisiert, was Rückschlüsse auf die Erhebungsqualität in verschiedenen Regionen und Zeiträumen zulässt. Diese Karten bieten nicht nur Forschern, sondern auch Nutzern der Daten eine wichtige Orientierungshilfe.

Durch die Transparenz der Datenqualität kann die Verlässlichkeit der Bodenfeuchtemessungen besser eingeschätzt werden. Interessanterweise zeigt die RFI-Verteilung zeitliche und geographische Variabilitäten. In manchen Regionen oder Zeitabschnitten fällt der RFI-Anteil besonders hoch aus, was oft mit lokalen Funkaktivitäten zusammenhängt. Beispielsweise ist in urbanen Gebieten mit einer vermehrten Nutzung von technischem Equipment und Kommunikationsinfrastruktur die RFI-Belastung höher als in ländlichen oder abgelegenen Gegenden. Wissenschaftler und Ingenieure analysieren diese Muster kontinuierlich, um die Algorithmen zur RFI-Erkennung weiter zu verbessern und so noch robustere Datensätze zu erhalten.

Die Herausforderungen der RFI-Erkennung betreffen jedoch nicht nur die Technik, sondern auch politische und regulatorische Fragen. Die Radar- und Radiometerfrequenzen sind zwar international geregelt, doch illegale oder störende Emissionen können nicht immer verhindert werden. Daher spielt die Entwicklung neuer Technologien und Softwarelösungen, wie sie bei SMAP eingesetzt werden, eine entscheidende Rolle, um trotz widriger Bedingungen hochwertige Daten zu gewinnen. Der SMAP-RFI-Algorithmus stellt ein modernes Beispiel für den Einsatz von fortschrittlichen Signalverarbeitungsmethoden dar. Die Verbindung von Zeit-Domänenerkennung, Frequenz-Korrelationen, statistischer Analyse und Polarisationsprüfung ist noch immer Gegenstand aktueller Forschung.

Weiterentwicklungen basieren auf den ersten Veröffentlichungen von Piepmeier et al., die die algorithmischen Grundlagen legten. Ihre Arbeiten zeigen, wie das Zusammenspiel verschiedener Detektionsmethoden ein möglichst umfassendes und präzises Bild der Störsignale ermöglicht. Darüber hinaus dienen die gewonnenen Erkenntnisse aus der RFI-Analyse auch als Grundlage für zukünftige Satellitenmissionen und Erdbeobachtungsprojekte. Durch die Erfahrung von SMAP wird die Messgenauigkeit und Datenqualität weiter gesteigert, was langfristig zu besseren wissenschaftlichen Ergebnissen führt.

Auch die Kombination von aktiven Sensoren (Radar) und passiven Sensoren (Radiometer) in der SMAP-Mission zeigt, wie unterschiedliche Technologien sich ergänzen, um eine umfassendere Erdbeobachtung zu ermöglichen. Die SMAP-Mission unterstreicht zudem die Bedeutung von interdisziplinären Ansätzen: Ingenieure, Informatiker, Wissenschaftler und politische Entscheidungsträger müssen zusammenarbeiten, um Herausforderungen wie die RFI-Störung zu bewältigen. Im digitalen Zeitalter steigt die Anzahl der menschlichen Aktivitäten, die elektromagnetische Frequenzen beanspruchen, stetig an – die Entwicklung von intelligenten, adaptiven Algorithmen ist dadurch unerlässlich geworden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die RFI-Detektion und -Eliminierung bei SMAP eine Schlüsselrolle für die Qualitätssicherung der Radiometer-Daten spielt. Ohne diese Verfahren wären die potentziell wertvollen Daten stark verfälscht oder schlicht unbrauchbar.

![Terence Tao: Formalizing a proof in Lean4 with Claude and o4 [video]](/images/F1DA86FF-3259-4706-BB8E-EBC5E9DEFA31)