Glitch, eine Plattform, die über das letzte Jahrzehnt für kreative Freiheit und einfache Webentwicklung stand, verabschiedet sich nun von der digitalen Bühne. Von 2015 bis 2025 hat Glitch Entwicklern, Lernenden und Enthusiasten die Möglichkeit geboten, spielerisch Webseiten und node.js-Server zu erstellen, und das direkt im Browser – ohne die sonst oft einschüchternde Komplexität klassischer Entwicklungsumgebungen. Diese einzigartige Kombination aus Einfachheit und echter Programmierfreiheit machte Glitch zu einem besonderen Ort im Web. Die Geschichte von Glitch ist eng mit der Geschichte von Fog Creek Software verbunden, einem Unternehmen, das vor allem für revolutionäre Produkte wie Trello und Stack Overflow bekannt ist.

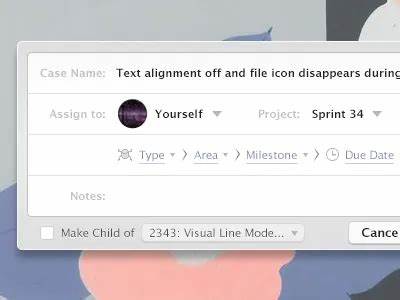

Die Idee, Webentwicklung so zugänglich zu machen wie das Bearbeiten eines Google-Dokuments, entsprang dem Wunsch, komplexe Abläufe wie Git-Kommandos und lokale Deployment-Probleme in den Hintergrund zu treten. Glitch stellte sich als „middle-market“-Lösung vor: kein reines Anfänger-Tool, aber auch nicht ausschließlich für erfahrene Programmierer. Eine Plattform, die kreativen Spielraum bot, ohne die Hürde traditioneller Softwareentwicklung. Der technische Kern von Glitch wurde auf bewährten Editorkomponenten wie ACE und später CodeMirror aufgebaut und entwickelte sich kontinuierlich weiter. Die Verantwortlichen konzentrierten sich darauf, die Entwicklungsumgebung nicht nur funktionsfähig, sondern auch einladend und intuitiv zu gestalten.

Tatsächlich galt die Philosophie des Teams: Warum sollte es schwerer sein, eine neue Web-App zu erstellen als ein neues Dokument zu schreiben? Mit diesem Leitsatz revolutionierte Glitch die Art und Weise, wie manche Menschen Programmieren lernten und an Projekten arbeiteten. In der Anfangszeit erlebte Glitch einen vielversprechenden Aufstieg. Medien wie The Verge und TechCrunch berichteten begeistert über die Plattform, die sich vor allem in Bildungseinrichtungen, kreativen Communities und sogar ungewöhnlichen Orten wie Gefängnissen verbreitete. Der soziale und kollaborative Charakter von Glitch ließ eine lebendige Gemeinschaft von Entwicklern entstehen, die von der Möglichkeit profitierten, direkt und in Echtzeit am gleichen Projekt zu arbeiten. Die Plattform bot einen Raum, in dem Lernen und Experimentieren gleichsam stattfinden konnten.

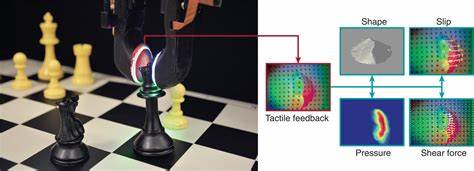

Trotz dieser positiven Erfahrungen stand Glitch vor großen Herausforderungen. Die Plattform wurde teils als zu einfach kritisiert und erfuhr dadurch eine gewisse Skepsis unter professionellen Entwicklern. Doch gerade dieser „Spielplatz“-Charakter war bewusst gewählt, mit der Hoffnung, ähnlich wie Ruby on Rails, von einer Nischenspielerei zu einem ernstzunehmenden Werkzeug zu wachsen. Zu den geplanten Weiterentwicklungen gehörten Features, die professionellen Anforderungen mehr Rechnung tragen sollten: robuste Branching-Modelle, Integration mit GitHub und die Möglichkeit, lokal und online nahtlos zwischen verschiedenen Entwicklungsumgebungen zu wechseln. Leider blieb ein Großteil dieser Vision unerfüllt.

Während das Team sich mehr und mehr auf die Förderung von Anfängern und Lernenden konzentrierte, fehlten Zeit und Ressourcen, um die anspruchsvolleren Funktionen umzusetzen. Die Aufnahme von 30 Millionen Dollar Risikokapital führte zu einem Strategiewechsel: Von einer Entwicklungsplattform wandelte sich Glitch zu einer Art „YouTube für Web-Apps“, bei der Discovery, Community-Interaktion und virale Verbreitung im Mittelpunkt standen. Dies führte zu einer Vergrößerung des Teams, jedoch auch zu einer Fragmentierung der ursprünglichen Vision. Der Editor, das Herzstück von Glitch, wurde zunehmend vernachlässigt und stieß technisch an seine Grenzen. Statt innovativer Verbesserungen dominierten kleinere Designanpassungen und Features ohne großen Einfluss auf die Entwicklererfahrung.

Die Balance zwischen professionellen Features und einfacher Benutzeroberfläche erwies sich als schwieriger Spagat, der nicht vollständig gemeistert werden konnte. Dies illustriert generell die Herausforderung, komplexe Werkzeuge für eine breite Nutzerschaft zugänglich zu machen und dabei die Bedürfnisse von Power-Usern nicht aus den Augen zu verlieren. Die Geschichte von Glitch steht exemplarisch für eine Reihe von Produkten von Fog Creek, die oft ihrer Zeit voraus waren. So zeigte sich in Projekten wie FogBugz, Copilot oder Kiln ein wiederkehrendes Muster: innovative Lösungen, die mitunter erst Jahre später von der Industrie übernommen wurden. Dieser Pioniergeist bringt jedoch das Risiko mit sich, dass der Markt nicht immer bereit ist oder das Produkt nicht optimal positioniert wird.

Daraus resultiert, dass selbst vielversprechende Ansätze scheitern oder sich nur langsam etablieren. Was kann man aus dem Ende von Glitch lernen? Vor allem die Bedeutung einer klaren Kommunikation und einer konsistenten Vision. Das Team, das hinter Glitch stand, sammelte wertvolle Erfahrungen im Umgang mit Produktentwicklung, Nutzererwartungen und den Zwängen von Geschäftsentscheidungen. Die Mischung aus Optimismus, Leidenschaft für „qualitative Handwerkskunst“ und dem ständigen Streben nach Vereinfachung bleibt ein wichtiges Vermächtnis. Auch wenn Glitch nun nicht mehr aktiv weiterentwickelt wird, lebt die Idee weiter: Die Chance, Webentwicklung zugänglicher und kreativer zu gestalten, ist nach wie vor präsent.

Projekte wie Kinopio, die für Kuration, Notizen und visuelle Organisation stehen, zeigen, wie die Vision von intuitivem, visuellen Arbeiten und Denken weiterlebt. Die Verbindung von Kreativität und Technik wird auch künftig den Kern der Innovationen bilden. Insgesamt bietet die Geschichte von Glitch einen Spiegel für die Herausforderungen moderner Softwareentwicklung: die Gratwanderung zwischen Einfachheit und Funktionalität, zwischen Community und Geschäft, zwischen Pioniergeist und Marktreife. Für Entwickler und Unternehmer ist dies eine wertvolle Erinnerung daran, dass der Weg zu großem Erfolg oft von Umwegen, Anpassungen und vor allem Lernprozessen geprägt ist. Der Abschied von Glitch markiert nicht nur das Ende einer Plattform, sondern auch den Beginn neuer Möglichkeiten.