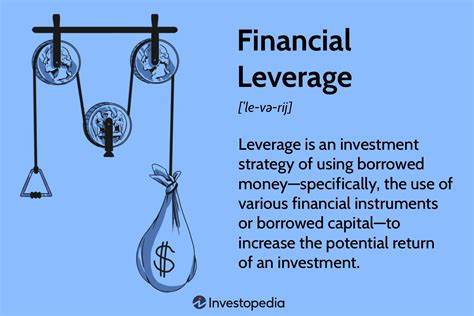

Softwareentwicklung ist längst mehr als nur das Programmieren von Codezeilen. Es ist ein strategisches Spielfeld, auf dem es darum geht, Ressourcen optimal einzusetzen, um den größtmöglichen Nutzen zu erzielen. Dabei steht das Prinzip des Leverage, also der Hebelwirkung, im Mittelpunkt. Leverage bedeutet in diesem Kontext, dass ein gezielter kleiner Input große, oft exponentielle Outputs erzeugen kann. Für Entwickler und Führungskräfte in Technologieunternehmen ist es somit entscheidend, Hebelwirkungen zu erkennen und zu nutzen, um nicht nur schneller, sondern auch smarter und nachhaltiger zu arbeiten.

Die Macht der Automatisierung wird dabei häufig genannt, doch der wahre Hebel liegt nicht nur darin, Prozesse zu automatisieren, sondern vor allem in der kritischen Hinterfragung: Warum wird ein Prozess überhaupt durchgeführt? Viele organisatorische Abläufe entstehen über die Zeit aus historischen Gründen und sind heute oft überflüssig oder ineffizient geworden. Statt sich blind in die Automatisierung zu stürzen, sollte zunächst geprüft werden, ob es nicht sinnvoller ist, die betreffenden Prozesse ganz zu eliminieren. Der Aufwand, der so eingespart wird, kann in bedeutendere Aufgaben investiert werden. Bottlenecks in Entwicklungs- und Arbeitsprozessen gilt es mit datenbasierten Methoden zu identifizieren. Oft führt die intuitive Annahme, bestimmte Schwachstellen lägen an offensichtlichen Stellen, in die Irre.

Zum Beispiel kann vermeintlich schlecht geschriebener Code nicht unbedingt das größte Problem sein, wenn zugrunde liegende Produktstrategien oder Kommunikationswege den Entwicklungsfortschritt bremsen. Die fundierte Erhebung und Analyse von Daten sorgt für eine gezielte Ressourcenallokation und damit für eine erhöhte Hebelwirkung in der Problembehebung. Ein weiterer zentraler Aspekt von Leverage ist die Entscheidung, ob man Softwarekomponenten selbst entwickelt oder fremde Lösungen einkauft. Das „Build vs. Buy“-Dilemma ist keineswegs trivial.

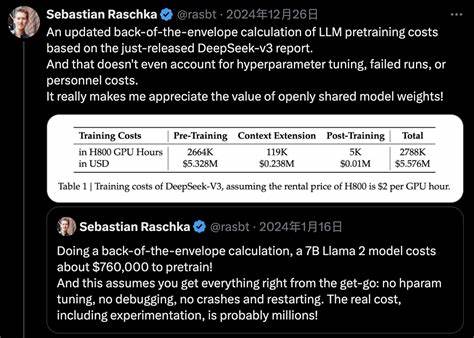

Der Kauf von Commodity-Lösungen ermöglicht es, Standardaufgaben effizient zu lösen, spart Entwicklungszeit und reduziert Wartungskosten. Doch die Strategie birgt Risiken, insbesondere wenn Anbieter ihre Kostenmodelle ändern oder auf Bereiche vordringen, die zum Kerngeschäft zählen. Daher ist eine genaue Analyse der Wertschöpfungskette mithilfe von Methoden wie Wardley Maps oder Domain-Driven Design essentiell, um klare Grenzen zwischen strategischen und commoditierten Komponenten zu definieren. Nur so entsteht nachhaltiger Mehrwert und eine optimale Hebelwirkung. Innovationen mit asymmetrischem Potenzial stellen eine weitere Chance zur Hebelung dar.

Radikale Ideen sind oft von Unsicherheit und Risiko begleitet, doch gerade sie bieten bei Erfolg enorme Ertragssteigerungen. Unternehmen, die sich ausschließlich auf bewährte und sichere Methoden verlassen, riskieren Stagnation und Wettbewerbsnachteile. Deshalb sind kleine, agile Experimente oder sogenannte Spikes sinnvoll, um neue Konzepte schnell und risikominimiert zu überprüfen. Ein Umfeld, das Kreativität fördert und Scheitern als Lernmöglichkeit betrachtet, ist entscheidend, um diese Hebelwirkungen erfolgreich zu nutzen. In komplexen Systemen entfalten manche Elemente oder Gruppen eine überproportionale Einflusskraft.

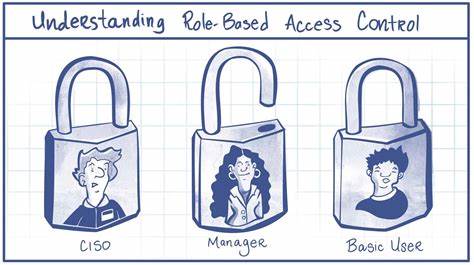

Das gezielte Identifizieren solcher Schlüsselpunkte erlaubt es, Ressourcen fokussiert einzusetzen und Veränderungen mit maximaler Wirkung anzustoßen. Technisch kann dies die Zentralisierung kritischer Schnittstellen sein, die den gesamten Datenfluss verbessern und Performance optimieren. Auf menschlicher Ebene empfindet man solche Punkte beispielsweise in Entscheidungsfindungsprozessen: Zu viel Mikromanagement bremst Innovation und Selbstverantwortung, ein bewusstes Verschieben von Entscheidungsfreiheit kann Hebelwirkung erzeugen und das gesamte System stärken. Netzwerkeffekte bieten ebenfalls eine herausragende Möglichkeit für exponentiellen Nutzenzuwachs. Die metcalfesche Regel beschreibt, dass der Wert eines Netzwerks mit der Anzahl seiner Nutzer quadratisch wächst.

In der Softwareentwicklung lässt sich das auf interne Plattformen, APIs und Dokumentationssysteme übertragen. Je mehr Teams diese Ressourcen teilen und nutzen, desto wertvoller werden sie im Laufe der Zeit. So wächst der Nutzen nicht linear, sondern exponentiell, da jede neue Verknüpfung zusätzliche Möglichkeiten schafft. Die Schaffung solcher selbstverstärkenden Netzwerke erfordert dabei eine langfristige Perspektive und gezielte Planung. Eine ganzheitliche Betrachtung des Softwareentwicklungsprozesses als ein Geflecht aus Menschen, Prozessen und Technologien fördert das Erkennen von Hebelpunkten in der täglichen Arbeit.

Dabei müssen Maßnahmen stets auf ihren Beitrag zur Hebelwirkung geprüft werden: Verbessert die Neuerung den Output mit vergleichsweise geringem Zusatzaufwand? Fokussiert sie die Ressourcen auf die wirklich produktiven Bereiche? Ist damit eine nachhaltige Wirkung verbunden, die sich nicht nur kurzfristig, sondern langfristig entfaltet? Wenn diese Fragen positiv beantwortet werden, befindet man sich auf dem richtigen Weg. Führungskräfte in der Technik sollten deshalb eine Kultur fördern, die produktive Hebelwirkungen erkennt, unterstützt und weiterentwickelt. Statt einzelner Heldentaten benötigt es koordinierte Anstrengungen mit dem Ziel, den gesamten Wertschöpfungsprozess zu optimieren. Dabei spielen Transparenz, klare Kommunikation und eine evidenzbasierte Entscheidungsfindung eine entscheidende Rolle. Auch die Förderung von Lernbereitschaft und Experimentierfreude hilft, neue Hebelpunkte zu entdecken und Innovationen zu beschleunigen.

Zusammenfassend ist Leverage ein Schlüsselkonzept, mit dem Softwareentwicklung effizienter, innovativer und wirksamer gestaltet werden kann. Es zeigt Wege auf, wie durch das bewusste Setzen von Hebeln kleine Anstrengungen vielfach verstärkt werden und so den Weg zu exponentiellem Wachstum und Erfolg ebnen. Wer diese Prinzipien verinnerlicht und umsetzt, transformiert seine Rolle vom reinen Entwickler oder Manager zum strategischen Gestalter der technischen Zukunft.