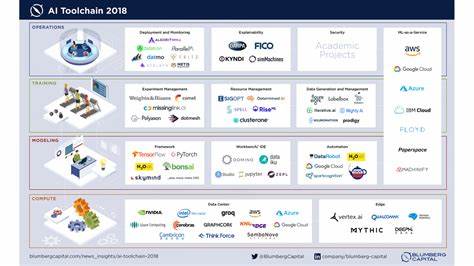

Die Softwareentwicklung befindet sich an einem Wendepunkt, der vom Aufstieg intelligenter KI-Agenten getrieben wird. Längst haben große Sprachmodelle (LLMs) gezeigt, dass sie über bemerkenswerte Fähigkeiten im Programmieren verfügen, da Softwarecode strukturiert, logisch und eindeutig definiert ist – ideale Voraussetzungen für maschinelles Lernen. Doch trotz des großen Potenzials wirken heutige KI-Unterstützungen in Entwicklungsumgebungen oftmals noch wie Anbauten an veraltete Werkzeuge. Der eigentliche Paradigmenwechsel steht mit dem Einzug autonomen KI-Agenten, welche Entwickleraufgaben selbstständig übernehmen, erst bevor. Diese Entwicklung verspricht nicht nur schnellere Abläufe, sondern eine komplette Neukonzeption des Software-Entwicklungszyklus (SDLC) und dessen unterstützender Toolchain.

Die Art und Weise, wie Software typischerweise konzipiert, geschrieben, getestet und ausgeliefert wird, wird sich grundlegend wandeln – weg vom menschzentrierten Modell hin zu einer agentenzentrierten, autonomen Umgebung. Der Kern dieses Wandels ist das Verschieben des Entwicklerfokus: Statt Code zu schreiben, übernehmen Entwickler zunehmend die Rolle von Strategen, die Absichten definieren, Systemverhalten vorgeben und die Ergebnisse der intelligenten Agenten validieren. In der Folge ändern sich alle Werkzeuge, die heute zum Einsatz kommen. Die traditionellen Integrated Development Environments (IDEs), Versionskontrollsysteme und Continuous Integration (CI) Pipelines müssen neu gedacht werden, da ihre bisherigen Konzepte nicht für das Tempo und das Volumen agentengenerierter Änderungen ausgelegt sind. Betrachtet man die bisherigen Entwicklungswerkzeuge, so liegen diese in der Regel wie eine auf Menschen zugeschnittene Kombination aus Editoren, Review-Prozessen und Automatisierungen vor.

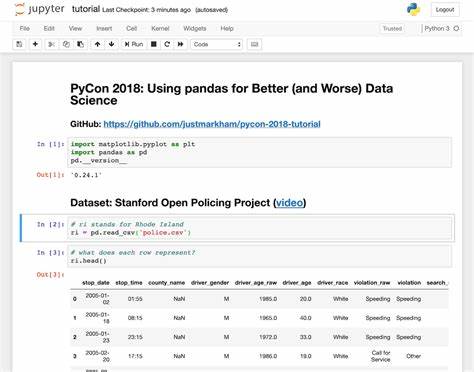

Entwickler schreiben Code, prüfen ihn selbst oder im Team, und automatisierte Tests sorgen für Qualitätskontrollen. Diese Prozesse folgen linearen Abläufen innerhalb klarer Phasen des SDLC. KI-Agenten hingegen arbeiten mit einer unvorstellbaren Geschwindigkeit und erstellen permanent neue Änderungen, die sich kaum noch mit menschlicher Überprüfung im klassischen Sinne kontrollieren lassen. Daraus ergibt sich eine Heraus-forderung für jede Ebene des SDLC. Die IDE der Zukunft ist nicht mehr nur eine Programmierumgebung, sondern wird zu einem interaktiven Kontrollzentrum, in dem Entwickler mit einer Vielzahl spezialisierter KI-Agenten kommunizieren und diese steuern.

Diese Agenten übernehmen unterschiedliche Aufgaben von der Architekturplanung über das Codieren bis zum Testen und der Optimierung. Das bisherige statische, dateibasierte Kodieren wird durch eine dialogbasierte, absichtorientierte Interaktion ersetzt, in der die Entwickler ihre Ziele in natürlicher Sprache oder formalen Spezifikationen definieren. Ein zentraler Unterschied ist, dass IDEs zunehmend eine Orchestrierungsfunktion haben: Sie verwalten die Zusammenarbeit zahlreicher Agenten, behalten ihre Aufgaben im Blick und stellen Transparenz und Nachvollziehbarkeit sicher. Dies erfordert neue Features wie strukturierte Absichtsdefinitionen, Agentenüberwachung, detaillierte Logging- und Erklärungsmechanismen, sowie eingebettete Test- und Verifikationssysteme. Auch das Versionskontrollsystem (VCS) muss für diesen Paradigmenwechsel neugedacht werden.

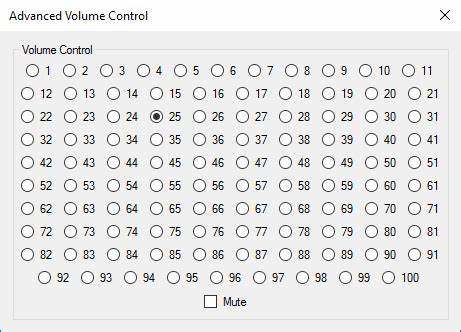

Klassische Systeme wie Git sind auf manuelle Reviews und Pull-Request-basierte Abläufe ausgerichtet. Deren Arbeitsweise ist beim Volumen autonomer, paralleler KI-gesteuerter Commits nicht mehr praktikabel. Die Zukunft liegt in sogenannten intent-basierten und semantischen Versionskontrollsystemen, welche nicht nur Änderungen am Quellcode nachverfolgen, sondern die Absicht hinter jeder Änderung erfassen und interpretieren. Ein semantic merge ersetzt einfachen Textvergleich durch eine intelligente Zusammenführung auf Logik- und Architekturebene. Konflikte werden nicht bloß textlich erkannt, sondern durch die Analyse von Funktionalität und Performance aufgelöst – unter Berücksichtigung von Unternehmenszielen, wie Kostenbegrenzungen, Geschwindigkeit oder Sicherheitsvorgaben.

Das Resultat ist ein agiles, selbstregulierendes System, das eigenständig Entscheidungen trifft, alternative Implementierungen vergleicht und bei unbehandelbaren Konflikten den Menschen informiert. Automatische Vertrauensbewertungen der Agenten beeinflussen, welche Änderungen ohne menschliche Intervention übernommen werden dürfen. Erst damit wird die Geschwindigkeit der Entwicklung durch autonome Systeme sinnvoll skalierbar. Die Rolle der CI und Testinfrastruktur verschiebt sich ebenfalls. Wo heutige CI-Systeme üblicherweise periodisch Tests ausführen und als Qualitätstor dienen, werden zukünftige Agenten-gestützte CI-Systeme zu permanent arbeitenden Validierungsengines.

Sie prüfen jede einzelne Änderung in Echtzeit und bewerten dabei nicht nur die reine Funktionalität, sondern auch komplexe Systemparameter und Geschäftsvorgaben. Dabei kommt eine Kombination aus High-Fidelity-Simulationen, formaler Verifikation und deterministischen Testmethoden zum Einsatz. Diese ermöglichen es, das Systemverhalten unter sämtlichen denkbaren Szenarien zu prüfen und unvorhergesehene Fehler oder Regressionen früh zu entdecken – ein Muss bei der hohen Änderungsrate und Autonomie der KI-Agenten. Zudem werden Tests selbst zunehmend automatisiert generiert. Mit Hilfe von KI werden Spezifikationen aus bestehenden Logdaten, Dokumentationen und tatsächlichem Verhalten extrahiert, um dann umfangreiche, eigendynamische Testfälle und Fuzzing-Methoden zu erstellen.

Die CI wird zu einem Multi-Constraint-Managementsystem, das neben technischem Testing auch Performance- und Business-Ziele kontinuierlich bewertet und steuert. In dieser neuen Welt der agentenbasierten Softwareentwicklung verschiebt sich der Stellenwert menschlicher Entwickler hin zu Rollen wie Intent-Designer, Validator und Systemarchitekt. Entwickler fokussieren sich darauf, die Ziele und Randbedingungen vorzugeben, während sie den autonomen Agenten vertrauen, diese umzusetzen. Beide Seiten, Mensch und Maschine, werden zu Partnern in einem lernenden, selbstoptimierenden Entwicklungsprozess. Durch die nahtlose Integration von KI wird die Entwicklung effizienter, agiler und weniger fehleranfällig, was letztlich zu schnelleren Innovationszyklen und verbesserter Softwarequalität führt.

Gleichzeitig bringt diese Transformation auch neue Herausforderungen mit sich. Die Komplexität der orchestrierten Agentensysteme fordert ausgefeilte Überwachung, Transparenz und Auditing, damit Entscheidungen nachvollziehbar bleiben und Sicherheit gewährleistet ist. Entwickler müssen sich neue Fähigkeiten aneignen, die weniger mit dem Schreiben von Code, sondern mehr mit der Steuerung, Überwachung und Interpretation intelligenter Systeme zu tun haben. Ebenso entstehen ethische und regulatorische Fragestellungen rund um Verantwortung und Vertrauen in autonome Systeme. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die agentenorientierte Entwickler-Toolchain die Softwareentwicklung fundamental verändern wird.

Vom simplen Werkzeugkasten für Programmierer wird sie zu einer komplexen Zusammenarbeit intelligenter Agenten, gesteuert und überwacht von Menschen mit einer neuen Perspektive auf Software-Konstruktion. Diese Zukunft eröffnet ungeahnte Potenziale für Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Innovation – stellt aber auch die Branche vor wichtige Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Wer sich frühzeitig auf diese Transformation einstellt, wird von den Vorteilen der KI-gestützten Entwicklung profitieren und in einem Wettbewerbsvorteil münden, der weit über bloße Produktivität hinausgeht. Die Zeiten, in denen Softwareentwicklung primär menschlichen Codierern vorbehalten war, gehen zu Ende. Eine neue Ära beginnt, in der KI-Agenten nicht nur assistieren, sondern aktiv und selbstständig Software erschaffen – mit Menschen als Architekten und Kuratoren im Hintergrund.

Die Zukunft der Softwareentwicklung wird nicht schneller sein als heute – sie wird völlig neu definiert und ermöglicht eine völlig neue Art von Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine.