Die Oortsche Wolke ist ein riesiges, hypothetisches Reservoir von Kometen und anderen kleinen Himmelskörpern, das unser Sonnensystem weit über die Bahn der äußeren Planeten hinaus umgibt. Sie stellt eine der äußersten Regionen dar, die dem Einfluss unserer Sonne noch unterliegen. In den letzten Jahren hat die wissenschaftliche Gemeinschaft zunehmend Interesse an der inneren Oortschen Wolke gezeigt, einem Teil dieses ausgedehnten Gebiets, der näher an der Sonne liegt als der weitaus bekanntere äußere Bereich. Eine besonders faszinierende Entdeckung in dieser Region ist die Existenz einer spiralförmigen Struktur, die neue Perspektiven auf die Dynamik und Entwicklung unseres Sonnensystems eröffnet.Die Oortsche Wolke wurde erstmals vom niederländischen Astronomen Jan Oort in den 1950er Jahren postuliert, um die Herkunft der langperiodischen Kometen zu erklären.

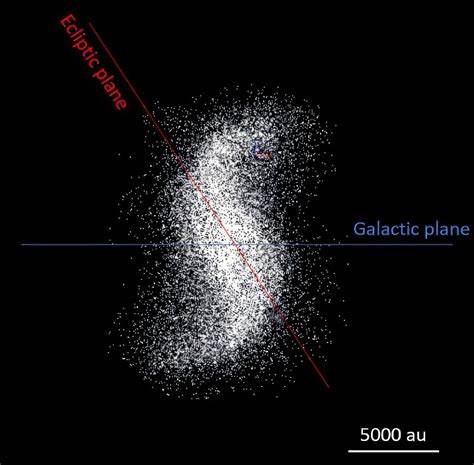

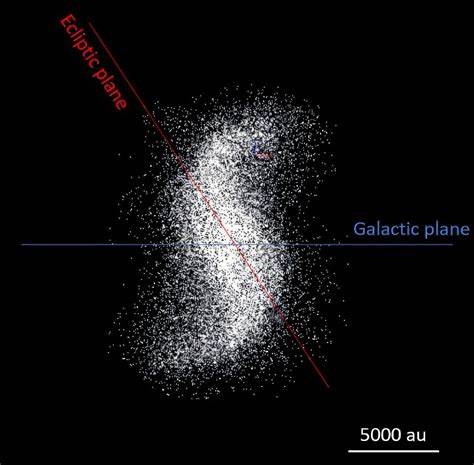

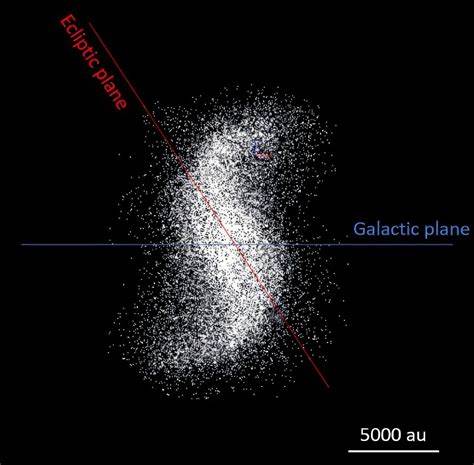

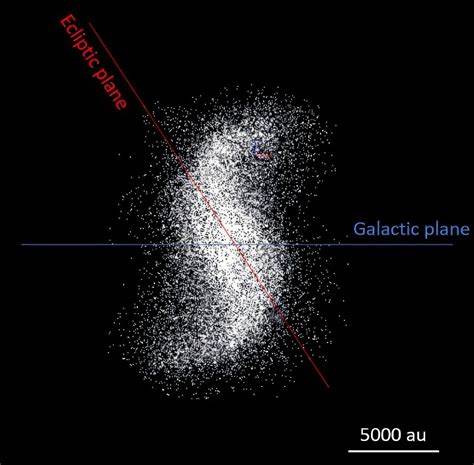

Man nimmt an, dass sie aus Milliarden von eisigen Körpern besteht, die sich in einer kugelförmigen Verteilung um die Sonne herum ausbreiten. Während das äußere Reservoir der Oortschen Wolke etwa 50.000 bis 100.000 Astronomische Einheiten (AE) von der Sonne entfernt liegt, erstreckt sich die innere Oortsche Wolke, manchmal auch Hills-Wolke genannt, von etwa 2.000 bis 20.

000 AE. In dieser Region herrscht eine dynamischere Umgebung, in der Wechselwirkungen zwischen kleinen Körpern, den Gravitationsfeldern der Sonne, der Planeten und sogar nahegelegener Sterne eine Rolle spielen.Die Entdeckung einer spiralförmigen Struktur innerhalb der inneren Oortschen Wolke basiert auf detaillierten computergestützten Simulationen und Beobachtungsdaten, die zeigen, dass die Verteilung von Objekten in dieser Region nicht gleichmäßig ist. Stattdessen scheinen die Körper eine Musterung aufzuweisen, welche eine spiralförmige Formation bildet. Diese Struktur entsteht offenbar durch die komplexen gravitationalen Wechselwirkungen zwischen den Zentralkörpern unseres Sonnensystems und dem galaktischen Umfeld.

Die Rotation und die gravitative Beeinflussung durch nahe vorbeiziehende Sterne und molekulare Wolken in der Milchstraße tragen dazu bei, dass das Material in der Oortschen Wolke auf Spiralen fokussiert wird.Solche Strukturen sind nicht nur ästhetisch interessant, sondern haben auch entscheidende Bedeutung für die Auslösung von Kometenbahnen in Richtung inneres Sonnensystem. Wenn Objekte innerhalb der Spirale durch Gravitationsstöße destabilisiert werden, kann dies dazu führen, dass sie auf Bahnen gelenkt werden, die sie näher an die Sonne bringen, wo sie als Kometen beobachtbar sind. Dieses Phänomen könnte einige der periodisch auftretenden Kometen erklären, die unser Himmelsbild über Jahrhunderte geprägt haben.Die innere Oortsche Wolke ist jedoch schwierig direkt zu beobachten, da die Körper dort meist klein, dunkel und aufgrund der enormen Entfernung äußerst lichtschwach sind.

Somit spielen fortgeschrittene Simulationstechniken eine wesentliche Rolle, um die Struktur und Dynamik dieses Bereichs zu rekonstruieren. Die Simulationen berücksichtigen nicht nur die Gravitationskräfte der Sonne und der Planeten, sondern auch externe Einflüsse wie das Schwerefeld unserer Galaxie und nahe Sternvorbeiflüge. Die Entdeckung der spiralartigen Anordnung ist ein Beleg dafür, wie komplex und lebendig selbst die entlegensten Regionen unseres Sonnensystems sind.Diese neuen Erkenntnisse erweitern unser Verständnis von der Entstehung und Entwicklung des Sonnensystems erheblich. Die spiralförmige Struktur könnte Hinweise darauf geben, wie sich Materialien in den frühen Phasen der Sonnensystembildung verteilt und konzentriert haben.

Es wird vermutet, dass die Dynamik solcher Wolken auch die Verteilung von organischen Molekülen und Wasser beeinflusst haben könnte, was wiederum Implikationen für die Entstehung von Leben auf der Erde und anderen Planeten hat.Darüber hinaus könnten die dynamischen Prozesse innerhalb der inneren Oortschen Wolke Auswirkungen auf die Wahrscheinlichkeit von Einschlägen großer Kometen und Asteroiden auf der Erde haben. Das Verständnis der Spiralen und ihrer Entstehung hilft, die Risikofaktoren für solche potentiell katastrophalen Ereignisse besser einzuschätzen und langfristige Entwicklungen im Sonnensystem vorherzusagen. Dies ist insbesondere für die Planetenschutzmaßnahmen und zukünftige Raumfahrtmissionen von großer Bedeutung.Die Entdeckung der Spiralstruktur regt auch zu neuen Überlegungen über die Herkunft von sogenannten 'gebundenen Kometen' an, die zwar innerhalb des Sonnensystems kreisen, deren Ursprung jedoch in den äußeren Regionen der Oortschen Wolke vermutet wird.

Die Wechselwirkungen zwischen Spiralarmen und eingebetteten kleinen Körpern können zu abwechslungsreichen Bahnen und Umlaufzeiten führen, was die Vielfalt der beobachteten Kometen erklärt.Zukünftige Beobachtungen und Missionen, welche die Fähigkeit besitzen, weit entfernte Objekte im äußeren Sonnensystem zu entdecken und zu analysieren, sind entscheidend, um die Modelle weiter zu überprüfen und zu verfeinern. Insbesondere die Nutzung großer bodengebundener Teleskope, kombiniert mit Weltraumteleskopen und potenziell robotergesteuerten Erkundungssonden, könnte uns erlauben, mehr über die Materie in der inneren Oortschen Wolke zu erfahren.Das Verständnis der Oortschen Wolke insgesamt, und insbesondere der spiralförmigen Struktur im inneren Teil, bedeutet zugleich einen Schritt in der Astronomie und der Planetologie, der uns näher bringt, die Geschichte unseres Sonnensystems zu entschlüsseln. Die Arbeit an diesen Fragen trägt auch dazu bei, das Bild unseres galaktischen Umfelds und dessen Einfluss auf unser Zuhause im Kosmos besser zu erfassen.

Zusammenfassend zeigt die Entdeckung einer Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke, dass selbst jene Teile des Sonnensystems, die weit außerhalb der Planetenlagen liegen, dynamisch und strukturiert sind. Die komplexen Interaktionen zwischen Gravitationskräften und galaktischen Einflüssen formen in der Ferne Muster, die uns wichtige Informationen über die Bewegung, Zusammensetzung und Entwicklung des Materials liefern, das das Sonnensystem umgibt. Diese Erkenntnisse haben weitreichende Konsequenzen für die Astrophysik, die Entstehung von Kometen und nicht zuletzt für das Verständnis, wie unser Sonnensystem in das größere kosmische Gefüge eingebettet ist.