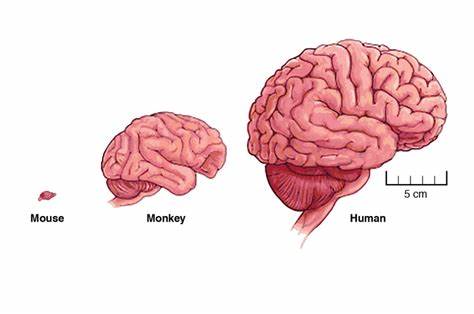

Die grundlegenden Unterschiede zwischen menschlichem und tierischem Gehirn legen den Grundstein für unser tiefes Verständnis von Intelligenz, Bewusstsein und kognitiven Fähigkeiten. Obwohl viele Aspekte der Gehirnentwicklung bei Säugetieren ähnlich sind, ist das menschliche Gehirn deutlich größer und komplexer. Wissenschaftler haben lange nach den genetischen Faktoren gesucht, die Menschen befähigen, solch entwicklungsfähige und komplex strukturierte Gehirne zu besitzen. In einem bahnbrechenden Forschungsprojekt wurde ein spezifischer Abschnitt menschlicher DNA isoliert und Mäusen eingefügt, woraufhin diese Tiere bemerkenswerte Veränderungen in der Größe ihres Gehirns zeigten. Dieses Phänomen öffnet eine neue Dimension in der Neurowissenschaft, Evolutionsbiologie und Genetik.

Die fragliche Sequenz wird als einzigartig für Menschen identifiziert, sie ist in anderen Säugetieren so nicht vorhanden. Diese menschliche DNA enthält genetische Informationen, die mit der Regulation der neuronalen Entwicklung in Verbindung stehen. Wenn diese DNA in das Genom von Mäusen integriert wird, beeinflusst sie bestimmte molekulare Prozesse im sich entwickelnden Gehirn der Tiere. Das Ergebnis ist ein messbar größeres Gehirnvolumen, speziell in den Bereichen des Kortex, der für höhere kognitive Funktionen entscheidend ist. Warum ist die Größe des Gehirns relevant? Das Volumen und die Komplexität von Hirnstrukturen korrelieren stark mit den kognitiven Fähigkeiten eines Organismus.

Ein größeres Gehirn mit mehr Neuronen und einer vermehrten Verzweigung von dendritischen Verbindungen bedeutet, dass Informationen effizienter verarbeitet und gespeichert werden können. Insbesondere der Neokortex ist verantwortlich für Denkprozesse wie Sprache, abstraktes Denken und Problemlösung – Fähigkeiten, die den Menschen von anderen Arten differenzieren. Dieser spezielle DNA-Abschnitt scheint auf molekularer Ebene Mechanismen zu steuern, die das Zellwachstum und das Zellverhalten während der Gehirnentwicklung fördern. Die Studie zeigt auch, dass die Einführung dieses DNA-Abschnittes das Wachstum von neuronalen Stammzellen und deren Differenzierung begünstigt. Die Stammzellen vermehren sich aktiver und entwickeln sich länger, bevor sie zu spezialisierten Gehirnzellen reifen.

Dadurch entsteht mehr Raum und Komplexität im Säuglingshirn der experimentellen Mäuse, was letztlich zu dicken, stark gefalteten Hirnrinden führt – einer Charakteristik, die typisch für menschliche Gehirne ist. Interessanterweise zeigt sich, dass nicht nur die Größe, sondern auch die Architektur des Gehirns verändert wird, was auf eine verbesserte Funktionalität schließen lässt. Diese Erkenntnisse tragen maßgeblich zum Verständnis bei, wie sich das menschliche Gehirn im Laufe der Evolution so stark vergrößern konnte. Während viele genetische Faktoren gemeinsam mit anderen Säugetieren vorhanden sind, liegt der Schlüssel für die Gehirnriesen-Menschen vermutlich in solchen einzigartigen DNA-Sequenzen, die eng mit Entwicklungsprozessen verknüpft sind. Es entsteht das Bild eines evolutionären „Turbo-Boosts“, welcher durch spezifische genetische Veränderungen ausgelöst wurde, die das Wachstum und die Komplexität unseres Gehirns anheizen.

Darüber hinaus werfen die Ergebnisse spannende Fragen zur Anwendung in der Neurowissenschaft auf. Könnte man mit solchen genetischen Elementen Vererbungsansätze oder therapeutische Interventionen gestalten, um bei Hirnerkrankungen gestörtes Wachstum oder degenerative Prozesse zu stoppen oder rückgängig zu machen? Zwar ist die Forschung noch in den Anfangsphasen, doch das Potenzial für eine bessere Behandlung von Entwicklungsstörungen, Demenz oder Hirnverletzungen ist deutlich spürbar. Das Projekt illustriert auch die Kraft moderner molekularbiologischer Werkzeuge. Durch die präzise Einführung von DNA in lebende Organismen – ein Verfahren, das als transgene Technik bekannt ist – lassen sich Ziele und Funktionen einzelner Gene auf lebenden Ebenen nachvollziehen. Dies erlaubt den Wissenschaftlern, evolutionäre Fragen zu beantworten, die zuvor allein durch fossile Funde oder vergleichende Anatomie kaum greifbar waren.

Die ethische Dimension solcher Forschungen darf dabei nicht außer Acht gelassen werden. Während Studien mit Tiermodellen erlauben, Risiken zu minimieren und sicherheitsrelevante Daten zu erheben, wächst die Diskussion über die Grenzen des genetischen Eingriffs. Welche Konsequenzen entstehen, wenn menschliche Gene in anderen Spezies vermehrt werden? Wie steuert man das Potential für eventuelle unerwünschte Veränderungen oder Auswirkungen auf das Ökosystem? Die Debatte ist im vollen Gange und fordert eine engmaschige wissenschaftliche Begleitung mit rechtlichen und gesellschaftlichen Richtlinien. Im Kern zeigt die Forschung, dass bestimmte genetische Bausteine eine wesentliche Rolle beim kognitiven Fortschritt spielen. Das Zusammenspiel verschiedener Gene und deren regulatorischer Regionen bestimmt letztlich, wie groß, wie komplex und wie leistungsfähig das Gehirn wird.