In den Jahren 1986 und 1987 entstand eines der faszinierendsten technologische Projekte der 1980er Jahre: der Hindsight Letterbug. Obwohl das Gerät in seiner Zeit kaum auf den Markt kam, stellt es einen entscheidenden Innovationsschritt in der Geschichte der Tablet-Computer dar. Entwickelt wurde der Letterbug von einem kleinen Team, das Visionen weit über die damalige Technologie hinaus hatte und versuchte, eine interaktive Lernumgebung für Kinder mit besonderen pädagogischen Anforderungen zu schaffen. Die Geschichte des Hindsight Letterbug zeugt von einer Zeit, in der computergestützte Erziehung noch in ihren Kinderschuhen steckte, und zeigt auf, wie neuartige technische Lösungen mit einem starken pädagogischen Fokus verbunden werden konnten. Die Entstehung des Letterbug ist eng verknüpft mit dem Verkauf von MultiMate, einem damals populären Wordprozessor, an Ashton-Tate.

MultiMate International, die Firma hinter dem Softwareprodukt, wurde für 21 Millionen US-Dollar verkauft. Wil Jones, Gründer und Präsident von MultiMate, plante nach dem Verkauf eine Auszeit mit seiner Familie auf seinem Boot „Pegasus“. Dabei suchte er nach einer Möglichkeit, seine Kinder sinnvoll und lehrreich mit Computertechnik in Kontakt zu bringen. Zu dieser Zeit gab es kaum Angebote, die Software speziell für handschriftliche Übungen oder zum Lernen für Kinder anbieten konnten, und die Hardware war grundsätzlich für solche Zwecke kaum geeignet. Aus dieser Ausgangslage entstand die Idee für ein spezialisiertes Tablet, das die Handschriftserziehung voranbringen sollte.

Michael Wiggins, ein enger Partner von Wil Jones, sowie Howard Eglowstein, der zuvor am MIT Media Lab und an der Entwicklung des Coleco ADAM mitgewirkt hatte, bildeten das Kernteam der Produktentwicklung. Mit ihrem Wissen über Touchscreen-Technologie, die Howard seit 1979 erforschte, entwickelten sie den Letterbug als eines der ersten öffentlich präsentierten Tablet-Computer-Systeme. Die Hardware war für die damaligen Verhältnisse beeindruckend: Das Gerät verfügte über einen hochauflösenden Plasma-Bildschirm, einen resistiven Touchscreen, einen 8086-Prozessor, 512 KB Arbeitsspeicher sowie 256 KB ROM. Als besonderes Merkmal besaß der Letterbug eine Sprachwiedergabe-Technologie mittels Votrax SC-01, einem Synthesizer-Modul, das damals häufig in Spielautomaten eingesetzt wurde. Darüber hinaus konnte das Gerät Spracheingaben erfassen, die später sekundär für Übungslektionen verwendet werden sollten.

Die eigentliche Innovation lag jedoch nicht allein in der verbauten Hardware, sondern in der gezielten pädagogischen Ausrichtung, nämlich Kindern mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten, insbesondere solchen mit Dyslexie, beim Erlernen der Handschrift zu helfen. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, widmete sich das Entwicklerteam besonders der Benutzbarkeit des Tablets im Hinblick auf das Schreibgefühl. Sie versuchten, ein taktiles Erlebnis zu schaffen, das dem Schreiben mit einem realen Stift auf Papier möglichst nahekommt. Hierfür arbeiteten sie eng mit Elographics zusammen, einem Hersteller von Touchscreens aus Tennessee, um eine kundenspezifische Resistive-Touchscreen-Oberfläche zu entwickeln. Dabei wurde der Reibungskoeffizient von Bleistift auf herkömmlichem Schulpapier genauestens gemessen und eine spezielle Beschichtung sowie ein eigens entwickelter Stylus konstruiert, der mit für den Stift speziell behandelter Filzspitze ausgestattet war.

Das Resultat zeigte sich als „elektronisches Papier“ – ein Schreibgefühl, das für die damalige Zeit revolutionär war. Darüber hinaus wurde eine weitere technische Herausforderung meisterhaft gelöst: das Problem des Parallaxeneffekts, der beim Berühren weit unter der Bildschirmoberfläche liegender Pixel auftrat. Zwischen dem sichtbaren Bildpunkt und der Bildschirmoberfläche lagen mehrere Glasschichten und Luftspalte, die zu einer deutlichen Abweichung zwischen dem sichtbaren Ziel und der tatsächlichen Berührungsposition führten. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, implementierten die Entwickler eine geometrische Modellierung, die während der Bedienung dynamisch die Position des Kopfes des Benutzers erfasste und so eine exakte Zuordnung der Berührung zum gewünschten Bildschirmziel erlaubte. Dies war eine frühe Form der adaptiven Kalibrierung von Touchscreens, die Jahrzehnte später in modernen Geräten selbstverständlich ist.

Mangels physischer Tastatur integrierte der Letterbug ein On-Screen-Keyboard, welches Howard Eglowstein bereits 1980 für eine Fingerpainting-Anwendung am MIT Media Lab entwickelt hatte. Diese virtuelle Tastatur ermöglichte es den Kindern, bei Bedarf Texteingaben, beispielsweise ihren Namen, zu machen. Das Design des Tablets passte sich den technischen Beschränkungen damals vorhandener Displays an. Der erste Prototyp orientierte sich an der Form eines klassischen Schulslates mit einem Rahmen aus Eschenholz und einer Schreibfläche aus einer Art Tafelfläche, auf der Schüler mit Kreide eigene Markierungen und zeichnerische Individualisierungen vornehmen konnten. Die Tastatur existierte als berührungsempfindliche Fläche auf dem Bildschirm.

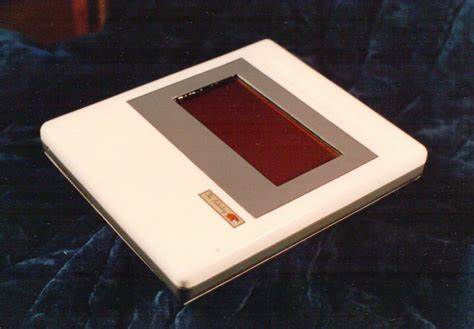

Aufgrund der damals noch sehr bulky (größeren und schwereren) Hardware wies das Gerät eine etwas ungünstige Ergonomie auf, doch es zeigte sich schnell, dass der formale Ansatz gut bei Lehrern und Testkindern ankam. Mit der zweiten Prototypen-Generation wurde das Gehäuse deutlich schlanker und moderner gestaltet. Die Rahmen wurden durch elfenbeinfarbene Kunststoffgehäuse ersetzt, entwickelt vom Designer Bob Gault, der in den 1970er und 1980er Jahren für seine Arbeiten im Bereich Radio- und Fernsehbau berühmt war. Die Tafelfläche wandelte sich dabei in eine schwarze Kunststoffoberfläche, die widerstandsfähiger und besser für die Touchscreen-Funktion geeignet war. Das Gerät bestach so durch ein ansprechendes und funktionales Design, das speziell für den Einsatz in Spezialschulklassen konzipiert war.

Ein weiteres technisches Highlight war die Vernetzung der Geräte. Da das Tablet keine magnetische Festplatte besaß und Software nicht über bewegliche Medien wie Disketten geladen wurde, konnte das Gerät per Netzwerkkable miteinander verbunden werden. In der vorgesehenen Unterrichtsumgebung wurde ein sogenanntes daisy-chain Netzwerksystem eingerichtet, bei dem alle Tablets in Reihe an einen Host-Computer angeschlossen wurden, der meist auf dem Lehrerpult stand. Dieser Host war ursprünglich als Apple II vorgesehen, die Kooperation mit Apple gestaltete sich jedoch nicht erfolgversprechend, weshalb stattdessen ein Tandy 1000, ein DOS-basierter Computer, die Rolle des Hosts übernahm. Diese Anbindung ermöglichte eine zentrale Steuerung, Softwarebereitstellung und die Interaktion des Lehrers mit den Tablets seiner Schüler.

Das Netzwerk war eine Mischung verschiedener Technologien – unter anderem Ideen aus dem damals von Coleco entwickelten ADAMNet und anderen Token-basierten Netzwerken. Der Bediener konnte somit softwareseitig die Programme zentral starten und überwachte den Lernfortschritt der Kinder. Die darauf entwickelte Firmware war in 8086-Assembler programmiert, für eine eigens geschaffene API namens PIGS (Personal Interactive Graphics System), die wiederum später in den 1990er Jahren in der KidPad-Software weiterverarbeitet wurde. Die darauf implementierten Lernanwendungen waren speziell auf die Förderung der Feinmotorik und das Erlernen von Buchstaben ausgerichtet. Dazu gehörten Übungen wie das Verbinden von Punkten, Nachzeichnen von Buchstaben auf Linien mit direktem Feedback auf die Präzision sowie Spiele, die die Form von Buchstaben betonten.

Als Beispiel diente ein Rennstrecken-Spiel in Form des Buchstabens „S“. Mit dem Stylus lenkten die Kinder ein Fahrzeug entlang der Strecke, wobei das Hauptziel Genauigkeit und motorische Kontrolle war und nicht Geschwindigkeit. Die Votrax-Sprachausgabe simulierte dabei Motorengeräusche und andere Effekte auf charmante Weise, die an die elektronischen Klänge von Spielhallen der 1980er Jahre erinnerten. Das Gerät wurde 1987 bei einer Konferenz zum Thema Lehrtechnologie öffentlich vorgestellt – es war der erste öffentlich gezeigte Tabletcomputer überhaupt, ein Fakt, der später auch ganz konkret bei juristischen Verfahren bestätigt wurde. Die Reaktionen waren zwar durchweg positiv, doch gleichzeitig wurde deutlich, dass das Produkt seiner Zeit um mindestens ein Jahrzehnt voraus war.

Die technische Entwicklung und auch die Unterrichtsumgebungen waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht bereit für derartige Innovationen. Die nötige Software war noch nicht fertig entwickelt, und Schulen oder Sonderpädagogen standen einem Einsatz zunächst skeptisch gegenüber. Trotz vielversprechender Ansätze kam das Projekt Ende der 1980er Jahre letztlich zum Stillstand, da es an institutioneller Unterstützung mangelte. Die Prototypen verschwanden in privaten Depots, und die Idee des Tablets schien für eine Weile vergessen. Erst Jahre später, mit dem Aufkommen des GRiDPads und später moderner Tablet-PCs wie dem iPad, erhielt die Erscheinungsform des Hindsight Letterbug ein historisches Licht.

Es gibt zudem spekulative Hinweise darauf, dass einige Designaspekte des Letterbug, insbesondere das On-Screen-Keyboard von Howard Eglowstein, indirekt sogar Einfluss auf spätere Apple-Technologien gehabt haben könnten. Steve Jobs erwähnte einmal, dass er Anfang der 1980er Jahre eine virtuelle Tastatur an einem Forschungsinstitut in Massachusetts gesehen habe, was das Design des iPhones inspiriert haben könnte – ein Hinweis, dass bahnbrechende Entwicklungen wie die des Letterbug auch ohne direkten kommerziellen Erfolg nachhaltige Wirkung zeigen konnten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Hindsight Letterbug mehr als nur ein Stück technische Nostalgie ist. Er steht exemplarisch für eine Ära beginnender Digitalisierung im Bildungsbereich und für eine Pionierleistung, die viele Elemente heutiger Tablet-Technologie vorwegnahm. Trotz der begrenzten Verbreitung und dem fehlenden Markterfolg zeigte das Projekt wegweisende Innovationen wie das Schreibgefühl auf einem Resistiven Touchscreen, adaptive Parallaxenkompensation und eine auf pädagogische Bedürfnisse abgestimmte Benutzeroberfläche.

Die Geschichte des Letterbug zeigt eindrucksvoll, wie visionäre Technik, kombiniert mit pädagogischem Feingefühl, das Lernen nachhaltig verändern kann – und wohl auch wird.

![The Talent Stack [video]](/images/D34EDCCA-5B71-4217-995D-6395D79180BB)