Tesla hat in den letzten Jahren die amerikanische Automobilindustrie maßgeblich geprägt und modernisiert. Das Unternehmen aus Kalifornien, das ursprünglich als Start-up begann, hat die etablierten Branchengrößen wie General Motors, Ford und Stellantis vor neue Herausforderungen gestellt. Dabei revolutionierte Tesla nicht nur Antriebstechnologien durch konsequente Elektromobilität, sondern auch den Autokauf selbst – ohne klassische Händler und direkt vom Hersteller aus. Doch wenn es um die Frage geht, wie amerikanisch ein Tesla tatsächlich ist, wird die Situation komplexer und vielschichtiger als ein simples Label vermuten lässt. Die Marke Tesla wirbt stark mit ihrem amerikanischen Erbe und dass die Autos vor allem in den USA gefertigt werden.

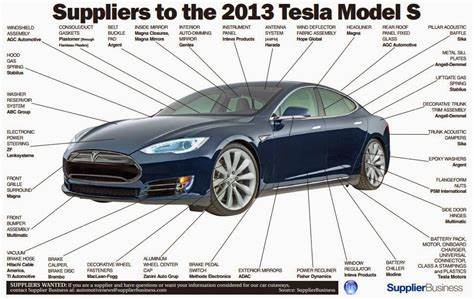

So entstehen alle in den USA verkauften Tesla-Modelle in den Fabriken von Fremont, Kalifornien, und Austin, Texas. Was aber bedeutet das konkret? Amerikanische Produktion heißt nicht automatisch, dass alle oder gar die meisten Komponenten aus den Vereinigten Staaten stammen. Als Hersteller eines Hightech-Fahrzeugs mit zahlreichen komplexen Bauteilen ist Tesla stark in einem globalen Netzwerk von Zulieferern verankert. Untersuchungen und Studien von Institutionen wie der American University's Kogod School of Business zeigen, dass Tesla bei der Anzahl des eingebauten Materials mit etwa 81 Prozent über dem Durchschnitt anderer Hersteller liegt, wenn man die Herkunft der Komponenten aus den USA und Kanada betrachtet. Das North American Free Trade Agreement sowie sein Nachfolger, das USMCA, erleichtern seit Jahrzehnten die grenzüberschreitende Warenbewegung innerhalb Nordamerikas erheblich.

Daher wird in der Automobilindustrie die Unterscheidung zwischen US-amerikanischen und kanadischen Teilen kaum gemacht. Beide Länder gelten als eine gemeinsame Produktionsregion. Daten der National Highway Traffic Safety Administration aus dem Jahr 2024 geben konkrete Anhaltspunkte: Tesla verbaut zwischen 60 und 75 Prozent seiner Bauteile in den USA oder Kanada und bezieht etwa 20 bis 25 Prozent aus Mexiko. Dadurch befinden sich rund 80 bis 90 Prozent der Bauteile in Nordamerika – eine bemerkenswerte Quote im Vergleich zu vielen anderen Autoherstellern, die viele Teile aus Asien oder Europa importieren. Dieser große Anteil erklärt sich auch daraus, dass Tesla bewusst Produktionsstätten in den USA bevorzugt und in jüngster Zeit mit modernen Gigafactories in Texas und Kalifornien massiv investiert.

Doch wo genau kommen die nicht nordamerikanischen Teile her und warum können nicht alle Bauteile in den USA gefertigt werden? Der Kernpunkt liegt in der speziellen Materialbeschaffung und komplexen Lieferketten im Fahrzeugbau. Besonders im Bereich der Batterietechnologie sind sogenannte kritische Rohmaterialien wie Lithium, Graphit, Kobalt und seltene Erden unverzichtbar. Diese kommen oft aus Ländern wie Australien, China, der Demokratischen Republik Kongo oder Brasilien. Der Handel mit den Mineralien erfolgt dabei häufig weltweit – selten sind diese Rohstoffe komplett vertikal integriert in einem Land oder Hersteller. Auch Halbleiter, die essenziell für das gesamte elektronische Fahrzeugmanagement, die Autopilot-Systeme und die Steuerungskomponenten sind, stammen größtenteils aus asiatischen Produktionsstätten, besonders aus Taiwan oder Südkorea.

Die ohnehin seit einigen Jahren herausfordernde Lage rund um Chips und Elektronik hat Tesla dazu gebracht, Lieferketten flexibler zu gestalten und langfristige Partnerschaften einzugehen. Dennoch ist eine komplette Verlagerung nach Nordamerika derzeit schlicht nicht möglich, ohne enorme Kosten und Produktionsverzögerungen in Kauf zu nehmen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das komplexe grenzüberschreitende Zusammenspiel von Komponenten innerhalb Nordamerikas. Aufgrund der nahtlosen Handelsbeziehungen zwischen USA, Kanada und Mexiko überqueren Bauteile mehrfach die Ländergrenzen während der Fertigung. Ein Teil wird etwa in Kanada produziert, geht zur Weiterverarbeitung nach Mexiko und schließlich zum Einbau in den USA.

Ein solches Hin- und Herwandern macht es für die Industrie äußerst schwer, den genauen Ursprung einzelner Materialien und Bauteile eindeutig zu definieren. Das erklärt auch, warum Automotive-Hersteller oftmals nur die Herkunft aus Nordamerika angeben, anstatt die Anteile einzelner Länder separat aufzuführen. Wie amerikanisch ist also ein Tesla, wenn man alle diese Faktoren zusammenfasst? Man kann ganz klar sagen, dass Tesla mit seiner Produktion in den USA und fast 80 Prozent nordamerikanischen Komponenten eine der amerikanischsten Automarken im Markt ist. Dabei stehen nicht nur die Produktion an sich, sondern auch der große Teil an Zulieferern, Logistik- und Wertschöpfungsketten in Amerika. Das entspricht einem hohen Wirtschaftsfaktor für die USA, der neben reinen Fertigungsarbeitsplätzen auch zahlreiche Arbeitsplätze in der Zulieferindustrie und Forschung sichert.

Allerdings ist ein rein amerikanisches Fahrzeug heute in einer globalisierten Industrie schlicht kaum mehr umsetzbar. Die Rohstoffe für Batterien, die Kernbestandteile der Fahrzeugelektronik und auch einige technische Komponenten werden zwangsläufig international beschafft. Gerade in Zeiten von geopolitischen Spannungen, Lieferengpässen und neuen Handelsbarrieren stellt das Unternehmen sich der Herausforderung, die Abhängigkeiten möglichst gering zu halten, ohne die Versorgung ihrer Fabriken zu gefährden. Elon Musk hat selbst mehrfach darauf hingewiesen, dass Tesla trotz der starken amerikanischen Ausrichtung auch mit tariflichen Einflüssen zu kämpfen hat, die sowohl bei Einfuhren von Materialien als auch Komponenten aus dem Ausland anfallen. Diese Tariflast wirkt sich direkt auf die Kosten und Wettbewerbsfähigkeit aus.

Die Strategie ist deshalb mehrgleisig: Zum einen setzt Tesla massiv auf den Ausbau eigener Produktion in den USA, wie zuletzt mit der neuen Gigafactory in Texas. Zum anderen arbeitet das Unternehmen an lokalen Lieferantennetzwerken, um die Abhängigkeit von internationalen Partnern schrittweise zu reduzieren. Die Diskussion um die amerikanische Identität eines Tesla spiegelt damit auch die größeren Herausforderungen und Chancen der gesamten Automobilindustrie wider. Elektromobilität, Digitalisierung und neue Produktionsmethoden sorgen für neue Handels- und Fertigungsmuster. Die alten Industriezentren in Michigan oder Ohio müssen sich ebenso wandeln wie neue Standorte wie Kalifornien und Texas expandieren.

Tesla als Vorreiter hat dabei eine besondere Rolle: Die Firma zeigt, dass innovative Technik, regionalisierte Produktion und globale Lieferketten koexistieren können. Darüber hinaus beeinflusst Teslas amerikanische Positionierung auch die Wahrnehmung bei Kunden. Für viele Konsumenten zählt nicht nur die Leistung und Ausstattung, sondern auch die nationale Herkunft eines Produkts. In Zeiten, in denen viele Käufer Wert auf Nachhaltigkeit und lokale Wirtschaft legen, ist die amerikanische Komponente ein wichtiges Verkaufsargument. Tesla kann hier glaubwürdig punkten, da sie den Großteil der Wertschöpfung nicht ins Ausland verlagert haben.