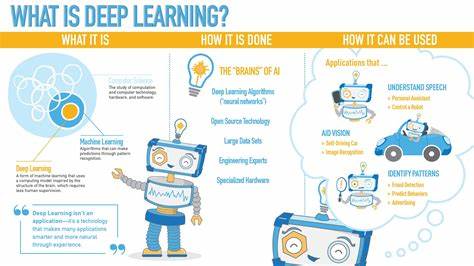

Die Art und Weise, wie wir kommunizieren, verändert sich rasant. Künstliche Intelligenz (KI) hat mittlerweile einen festen Platz in unserem Alltag eingenommen und beeinflusst, wie wir Nachrichten formulieren, Informationen austauschen und Beziehungen pflegen. Doch diese neue Realität wirft grundlegende Fragen auf: Wenn eine Nachricht geschickt wird, aber der Absender sie nicht wirklich geschrieben hat, wem gehört die Botschaft dann? Was bedeutet es heute noch, eine Nachricht „selbst“ verfasst zu haben? Das Phänomen der KI-unterstützten Kommunikation ist komplex. Immer mehr Menschen nutzen Tools wie ChatGPT, Claude oder ähnliche KI-Modelle, um ihre Texte zu erstellen oder zu verfeinern. Diese Hilfsmittel können die Ausdrucksweise verbessern, inhaltliche Lücken füllen oder komplexe Ideen klarer darstellen.

Gleichzeitig geht dadurch oft die persönliche Note verloren – die Handschrift des Absenders wird durch eine generische, manchmal zu perfekte Wortwahl ersetzt. Es entsteht eine Spannung zwischen der Effizienz und der Authentizität der Kommunikation. Nutzer berichten, dass sie oft nicht mehr sicher sind, ob ein eingehender Text tatsächlich vom Gegenüber selbst stammt oder ob dieser vollständig oder teilweise von einer KI generiert wurde. Dies führt zu einer Unsicherheit, die sich durch viele Kommunikationskanäle zieht – von E-Mails und Textnachrichten bis hin zu Social-Media-Posts und beruflichen Memos. Dieser Vertrauensverlust stellt die traditionellen Vorstellungen von Authentizität infrage.

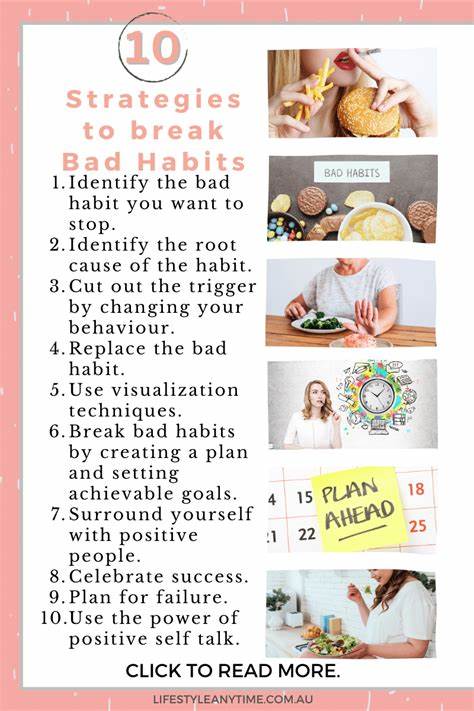

Die Frage, wer wirklich hinter einem Text steht, wird zunehmend schwieriger zu beantworten. In der Praxis zeigen sich neue Kommunikationsverhalten, deren Namen und Beschreibungen helfen können, die Situation besser zu verstehen. Ein Beispiel ist das „Chatjacking“ – eine Situation, in der eine ursprünglich einfache, menschliche Unterhaltung plötzlich durch zu formale, durch KI veränderte Texte erstickt wird. Kommunikation, die eigentlich unkompliziert und locker sein sollte, verwandelt sich durch die KI-Unterstützung oft in einen komplexen, überstrukturierten Diskurs, der kaum noch zu bewältigen ist und den natürlichen Austausch behindert. Ein weiteres häufiges Phänomen ist das sogenannte „Prasten“, also das wortwörtliche Kopieren und Einfügen von KI-generierten Texten ohne Anpassung oder eigenes Nachdenken.

Das führt dazu, dass Nachrichten sich zwar technisch einwandfrei lesen, aber distanziert und unpersönlich wirken. Besonders in professionellen Umgebungen birgt das die Gefahr, dass wichtige Nuancen verloren gehen und die Beziehung zwischen den Gesprächspartnern oberflächlich bleibt. Das Szenario „Prompt Pong“ beschreibt eine Schleife, in der zwei oder mehrere Personen ihre Nachrichten ausschließlich durch KI-Modelle generieren lassen und diese ohne echte eigene Beiträge hin- und herschicken. Die resultierenden Konversationen erscheinen zwar sprachlich einwandfrei, doch es fehlt der menschliche Austausch und der Dialog gerät ins Stocken. Dies illustriert die Risiken einer Kommunikation, die sich zu stark auf KI stützt, ohne dass echte menschliche Interaktion stattfindet.

Eine interessante Entwicklung ist auch das Phänomen „AI’m a Writer Now“. Hierdurch verwandeln sich Menschen, die zuvor kaum schriftlich aktiv waren, durch KI-Unterstützung plötzlich in umfangreiche Autoren von Essays, Blogartikeln oder professionellen Texten. Während dies einerseits als Chance und Kreativitätsbooster gesehen werden kann, stellt es andererseits die Frage nach der originären Schöpferkraft und wie diese bewertet werden soll. Es birgt zudem die Gefahr, dass insbesondere in beruflichen und sozialen Kontexten die Bedeutung von authentischem persönlichem Ausdruck an Wert verliert. Die übermäßige und oft unreflektierte Nutzung von KI wird mit dem Begriff „Promptosis“ umschrieben – einem Zustand, in dem Menschen ihre eigenen Gedanken und Meinungen fast vollständig durch KI generieren lassen.

Dieses Verhalten führt zu einer Abnahme der individuellen Sichtweisen und einem Überfluss an unstrukturierten Listen und Ideen, ohne klare Richtung oder Priorisierung. Kommunikationspartner beklagen hier den Mangel an echtem Standpunkt und die Dominanz von generierten Texten, die verdrängen, statt zu ergänzen. Im Zuge dieser Veränderungen hat sich auch eine neue Denkweise beim Lesen von KI-generierten Nachrichten etabliert – die „Subpromptual Analysis“. Dieses Phänomen beschreibt, wie Empfänger nicht mehr nur den Text selbst lesen, sondern sich bemühen, die ursprünglichen Eingabeaufforderungen hinter der Nachricht zu entschlüsseln. Statt sich auf den Inhalt zu konzentrieren, analysiert man, welche Anweisungen an die KI gegeben wurden, um Tonfall, Stil und Absicht zu bestimmen.

Dies erschwert die unmittelbare Kommunikation und führt zu einem höheren geistigen Aufwand beim Verstehen der Botschaften. Besonders kritisch wird es, wenn Nachrichten eine übertriebene Personalisierung erfahren – oft genannt „GPTMI“. Hier entstehen Texte, die scheinbar auf tiefgreifendes persönliches Wissen zurückgreifen, oft basierend auf sozialen Medien, öffentlichen Daten oder sogar privaten Informationen, die der KI zugänglich gemacht wurden. Solche Nachrichten wirken zunächst beeindruckend, können jedoch auch als verstörend oder aufdringlich empfunden werden, wenn die Grenze zwischen nützlicher Personalisierung und unangemessener Überwachung verschwimmt. Nicht selten kommt es zu peinlichen Zwischenfällen, sogenannten „Chatcidents“.

Dabei handelt es sich um Situationen, in denen die ursprünglichen KI-Anweisungen, also die Prompts, versehentlich an die Empfänger versendet werden, statt des finalen, verfeinerten Textes. Diese Enthüllung der „Werkstatt“ hinter der Nachricht führt oft zu Verlegenheit und untergräbt die Glaubwürdigkeit des Absenders. Ein weiteres Werkzeug in der KI-unterstützten Kommunikation ist das sogenannte „GPTuning“. Ähnlich wie ein Auto-Tune in der Musik nimmt dies einen ursprünglichen, oft rohen Text und verwandelt ihn in etwas, das formvollendet und eloquent wirkt. Doch diese Schönung hat ihren Preis: Authentizität und Persönlichkeit gehen verloren, und der Inhalt kann an emotionaler Tiefe einbüßen.

Die Botschaften werden geschliffen und perfekt, verlieren aber oft ihre Individualität. Schließlich gibt es das Gefühl der „Syntherity“ – eine Verschmelzung von synthetischer und scheinbarer Aufrichtigkeit. KI-generierte oder bearbeitete emotionale Sprache, wie Entschuldigungen oder Dankesworte, fühlt sich oft überproduziert, zu ausgewogen und irgendwie konstruiert an. Der Versuch, keine Gefühle zu verletzen und möglichst diplomatisch zu sein, lässt echte Emotionen häufig verschwinden und die Kommunikation distanziert erscheinen. Trotz all dieser Herausforderungen darf der Wert von KI-Werkzeugen nicht unterschätzt werden.

Sie ermöglichen eine enorme Effizienzsteigerung, helfen bei der Ideenfindung und unterstützen Menschen dabei, Gedanken klarer zu artikulieren. In vielen Fällen eröffnen sie neue Möglichkeiten, gerade für Menschen, die bisher mit schriftlicher Kommunikation weniger vertraut waren. Gleichzeitig sollte der Einsatz von KI in der Kommunikation bewusst und reflektiert erfolgen. Es bedarf neuer Kompetenzen und eines kritischen Bewusstseins dafür, wie und wann KI zum Einsatz kommt. Dabei spielt auch die Transparenz eine wichtige Rolle, um Missverständnisse zu vermeiden und authentische Beziehungen zu erhalten.