C++ ist eine der leistungsstärksten Programmiersprachen, wenn es um systemnahe Entwicklung und hohe Performance geht. Gerade in großen Codebasen und Bibliotheken, die stark auf Templates setzen, treten jedoch oft lange Kompilierungszeiten auf, die Entwickler frustrieren und den Entwicklungszyklus massiv verlangsamen können. Boost.Geometry, eine der umfangreichsten und komplexesten C++-Bibliotheken für geometrische Algorithmen und Datenstrukturen, gilt als Paradebeispiel solcher Herausforderungen. Lange Kompilierungszeiten bei den Unit-Tests der Bibliothek sind bekannt, obwohl das Ausführen der Tests selbst nur wenige Millisekunden beansprucht.

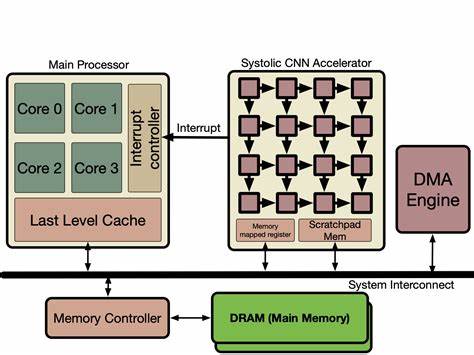

Die Frage, wie sich diese Zeitverschwendung im Build-Prozess reduzieren lässt, ist Kern moderner und produktiver Softwareentwicklung. Ein tiefer Einblick in die Ursachen und die Lösungen dieses Problems zeigt spannende Wege auf, wie Compiler-Technologien sowie moderne Hilfsmittel wie Künstliche Intelligenz das Entwicklerleben erleichtern können. Die Basis der Problematik liegt in der intensiven Nutzung von C++-Templates und dem sogenannten Header-Only-Konzept, das Boost.Geometry verfolgt. Templates erlauben es, generischen Code für beliebige Datentypen zu schreiben, was enorme Flexibilität und starke Optimierungsmöglichkeiten bei der Laufzeit bringt.

Allerdings geht das auf Kosten der Kompilierzeit. Jede Instanziierung eines Templates für einen neuen Typ erzeugt neuen Code zur Kompilierzeit, der oft mehrfach durch viele Übersetzungseinheiten hindurch berechnet wird. Gerade bei einer Vielzahl an Tests, die oft dieselben Header erneut referenzieren, addieren sich dadurch enorme Overheads. Die typische Situation: Ein einzelner Unit-Test, wie das Beispiel test_geometry aus Boost.Geometry, verursacht ohne Optimierung eine Vorprozessorausgabe mit hundertentausend Zeilen Code.

Die daraus resultierende Kompilierungsdauer steigt auf bis zu 30 Sekunden pro Test, obwohl die Ausführungszeit der Tests nur Bruchteile davon beträgt. Diese Differenz ist ein klarer Aufruf zur Optimierung. Ein erster praktikabler Schritt lässt sich mit Clang-Modulen realisieren. Clang bietet mit dem -fmodules-Flag eine Funktion, die das lästige Wiederholen von Header-Verarbeitung signifikant verringert. Durch das Aufbauen von Modulen, die angebundene Header einmal vorkompilieren und in komprimierter Form zwischenspeichern, lässt sich die Kompilierzeit pro Test um circa 25 bis 30 Prozent reduzieren.

Allerdings ist das Setup nicht trivial, da Module eigene cache-Verzeichnisse benötigen und es zu Kompatibilitätsproblemen bei unterschiedlichen Build-Konfigurationen kommen kann. Die Boost.Geometry-Testumgebung, die mit verschiedenen Compilern, Sprachenstandards und Plattformen arbeitet, erfordert für jedes Ziel teils unterschiedliche Modulversionen, was die einfache Nutzung erschwert. Auch lassen sich Module nicht uneingeschränkt mit Unity Builds kombinieren, was weitere Kompromisse erforderlich macht. Ein deutlich wirkungsvollerer Ansatz liegt im klassischeren Verfahren der expliziten Template-Instanziierung.

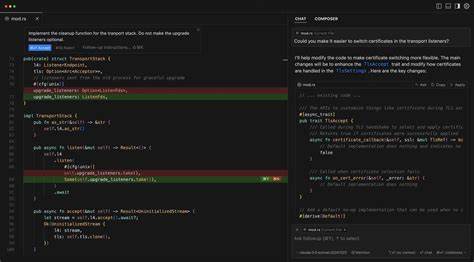

Der Compiler wird so angewiesen, Templates nicht mehrfach über viele Übersetzungseinheiten hinweg zu verarbeiten, sondern gezielt an einer Stelle alle Varianten vorzubereiten und in kompilierte Einheiten auszulagern. In der Folge können die einzelnen Unit-Tests nur noch auf diese vorgefertigten Instanzen verlinken. Diese Trennung zwischen Deklaration und Definition der Templates erfolgt über den extern-Modifier und passende Übersetzungseinheiten, die alle benötigten Instanzen erzeugen. Der Aufwand zum manuellen Erstellen dieser expliziten Instanziierungen ist allerdings erheblich. Für eine große Bibliothek wie Boost.

Geometry mit vielseitigen Tests und einer Vielzahl unterschiedlicher Typvarianten ist Handarbeit kaum praktikabel. Hier kommt der Einsatz von Künstlicher Intelligenz ins Spiel. Werkzeug wie GitHub Copilot können auf Basis einfacher Prompts automatisch Quellcode generieren, der erforderliche explizite Instanziierungen und dazugehörige Makros mit allen Typen erzeugt. Das entlastet Entwickler nicht nur von repetitiver Arbeit, sondern hilft auch, mögliche Fehlerquellen durch menschliches Versäumnis zu minimieren. Der gesamte Ablauf besteht darin, in den Unit-Test-Dateien die Template-Deklarationen mit extern zu versehen, eine separate Quelldatei zur Instanziierung aller relevanten Kombinationen zu erstellen und das Build-System (wie CMake) entsprechend anzupassen, damit die neue Einheit kompiliert und in die Tests verlinkt wird.

Nach der Implementierung dieser Änderungen verringert sich die Kompilierungszeit der Boost.Geometry-Tests um den Faktor zehn. Während zuvor ein einzelner Test 30 Sekunden zum Kompilieren benötigte, sind es nun weniger als zwei Sekunden. Die erreichte Beschleunigung ist umso bemerkenswerter, wenn man bedenkt, dass die Bibliothek bereits vor der Optimierung modernste C++-Techniken nutzt und der Vorteil durch weitere Hardwareverbesserungen nur begrenzt ausgebaut werden kann. Das spart nicht nur wertvolle Entwicklerzeit, sondern reduziert auch massiv den Ressourcenverbrauch in Continuous Integration-Systemen oder in Cloud-Umgebungen, wo Build-Zeit direkt Kosten generiert.

Dieses Beispiel zeigt eine klare Tendenz in der modernen Softwareentwicklung: Klassische Probleme wie lange Kompilezeiten in stark template-basierten Codes können durch einen Mix aus Compiler-Technologie, pragmatischen Workarounds und neuen KI-Werkzeugen erheblich entschärft werden. Insbesondere die Kombination von Clang Modulen und expliziter Template-Instanziierung bietet einen Kompromiss zwischen schnellem Setup und maximaler Effizienz. Darüber hinaus beweist das Boost.Geometry Beispiel, dass selbst etablierte, sehr komplexe und weit verbreitete Codebasen von derartigen Techniken profitieren. Eine weitere Erkenntnis ist, dass Entwickler Tools wie GitHub Copilot nicht nur für prototypisches Coding oder Dokumentation nutzen sollten, sondern auch für repetitive Aufgaben in Build-Optimierungen oder Refactorings.

Dies eröffnet für Metaprogrammierung, Test-Setup oder auch API-Generierung neue Effizienzspielräume. Von wirtschaftlicher Seite betrachtet, sind Zeitersparnisse beim Bauen von großen Template-Bibliotheken ein Faktor, der durch geringeren Stromverbrauch, weniger Serverzeit und schnellere Release-Zyklen direkte Auswirkungen auf Budget und Produktivität hat. Gleichzeitig verbessert eine verkürzte Feedbackschleife sowohl die Qualität der Software als auch die Motivation der Entwickler, da sie weniger durch vermeidbare Wartezeiten ausgebremst werden. Für Teams und Unternehmen, die mit größeren C++-Projekten arbeiten, empfiehlt es sich in jedem Fall, mittelfristig auf eine Kombination aus Clang-Modulen und expliziter Template-Instanziierung mit automatisierten Hilfsmitteln zu setzen. Zwar erfordert das initiales Investieren in Tooling und manchmal auch eine Anpassung von bestehendem Code, doch die Dividende übersteigt diese Anfangskosten bei weitem.

Abschließend zeigt der Fall Boost.Geometry exemplarisch, wie das Zusammenspiel moderner Compiler-Features, traditioneller Programmiersprachentechniken und innovativer KI-basierter Assistenten ein gewinnbringendes Trio bildet, durch das selbst komplexe Legacy-Projekte fit für die Zukunft werden. Die dadurch nahezu zehnfache Beschleunigung der Kompilierungsprozesse entlastet Entwickler, sorgt für schnellere Release-Zyklen und trägt aktiv zur nachhaltigen Ressourcennutzung bei. C++ Programmierer, die aktuell unter langen Wartezeiten leiden, sollten diese Möglichkeiten prüfen und ihre Toolchain entsprechend anpassen, um sich wettbewerbsfähige Vorteile zu sichern und moderne Softwareentwicklung effizienter zu gestalten.