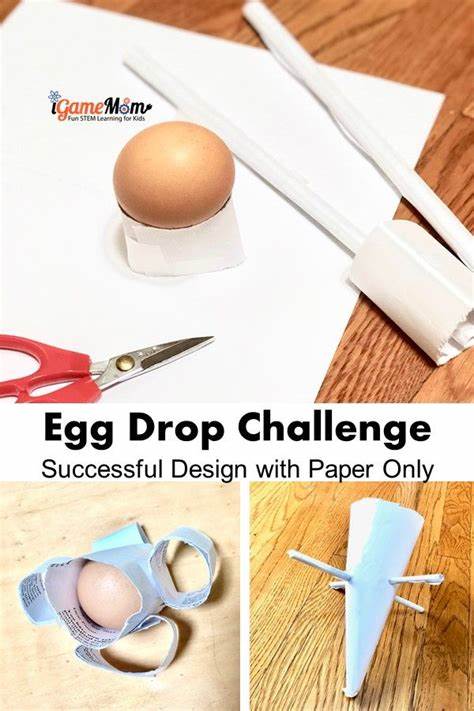

Das Eierfall-Experiment ist seit Jahrzehnten ein beliebter Bestandteil in Physikklassen und naturwissenschaftlichen Wettbewerben weltweit. Dieses Experiment fordert Teilnehmende auf, eine Vorrichtung zu konstruieren, die ein rohes Ei beim Fall aus einer großen Höhe schützt. Trotz der Einfachheit des Experiments brechen die meisten Eier dennoch – doch aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass die Ausrichtung des Eis beim Aufprall entscheidend für seinen Überlebenswillen ist. Traditionell wurde angenommen, dass ein Ei am besten intakt bleibt, wenn es vertikal fällt, das heißt, wenn es entweder auf der Spitze oder am breiteren Ende auf den Boden trifft. Neue Studien widerlegen diese Annahme und belegen, dass das waagerechte Fallen des Eis die Bruchgefahr deutlich reduziert.

Doch warum ist dies so, und welche physikalischen Prinzipien stecken dahinter? Eine intensive Untersuchung wurde von einem Team des Massachusetts Institute of Technology (MIT) unter Leitung der Ingenieurin Tal Cohen durchgeführt. Dort wurden mehrere hundert Eier aus verschiedenen Höhen fallen gelassen – vertikal auf beiden Enden sowie horizontal auf der Seite. Die Ergebnisse waren eindeutig: Während mehr als die Hälfte der vertikal fallengelassenen Eier vom Fall aus etwa 8 Metern zerbrach, überlebten über 90 Prozent der horizontal fallengelassenen Eier unversehrt. Diese Erkenntnisse stellen viel von dem infrage, was bislang über die Stabilität von Eierschalen angenommen wurde. Das Ei beeindruckt durch seine ovale Form, die in der Natur eine perfekte Balance von Stabilität und Schutz gewährleistet.

Die Schale besteht hauptsächlich aus Calciumcarbonat in Form von Kalk, das in einer proteinhaltigen Matrix eingebettet ist. Zusätzlich bietet eine dünne Kollagenschicht im Inneren zusätzlichen Schutz gegen Brüche. Diese Zusammensetzung verleiht der Eierschale die Fähigkeit, eine erstaunliche Kraft auszuhalten, die man auf den ersten Blick nicht erwarten würde. So benötigen typische Eier bereits etwa fünf Kilogramm Kraft, um unter statischem Druck zu brechen. Ein interessanter Physiktrick ist etwa das Gehen auf einem Eierkarton, ohne die Eier zu zerbrechen – was nur funktioniert, weil das Gewicht gleichmäßig verteilt wird und die Schale entlang ihrer stabilsten Achse belastet wird.

Der Schlüssel zu der unerwarteten Bruchsicherheit bei horizontalem Fall liegt im Unterschied zwischen Härte und Zähigkeit. Härte beschreibt, wie stark ein Objekt einem Verformen widersteht, während Zähigkeit die Fähigkeit beschreibt, Energie aufzunehmen, ohne zu zerbrechen. Ein Ei ist vertikal betrachtet härter, da die Kraft beim Druck auf Spitze oder stumpfes Ende über die eher steife Längsachse verteilt wird. Diese Eigenschaft erklärt das Gehen auf Eiern und auch, warum das Brechen eines Eis mit den Fingern an der Spitze schwieriger ist. Allerdings ist ein hoher Härtegrad bei Dynamiken wie einem Fall von großer Höhe weniger vorteilhaft.

Hier zählt mehr die Zähigkeit. Ein horizontal fallendes Ei kann die Aufprallenergie auf flexiblere Weise absorbieren, indem es sich stärker verformt als ein vertikal fallendes Ei. Die Energie wird so auf eine größere Oberfläche verteilt, und der Bruch wird dadurch verhindert oder zumindest verzögert. Das vertikal fallende Ei hingegen weist eine geringere Deformation auf, wodurch die kinetische Energie bei Aufprall ungleichmäßig und intensiver auf die Schale wirkt, was zu einem Bruch führt. Diese Erkenntnis hat weitreichende Folgen nicht nur für Schulprojekte, sondern auch für ein besseres Verständnis von Materialwissenschaften.

Die unkonventionelle Empfehlung, das Ei auf die Seite fallen zu lassen, kann auch auf praktische Konstruktionen übertragen werden, bei denen Schutz vor Aufprall gefragt ist. Materialien, die zwar steif sind, jedoch wenig Energie absorbieren können, brechen leichter als solche, die flexibler mit der Belastung umgehen können. Das klassische Bild, dass die Spitze eines Eis die stabilste Stelle ist, ist demnach nur unter statischen Bedingungen korrekt. Bei dynamischen Belastungen, etwa einem Fall, gelten andere physikalische Gesetze. In diesem Zusammenhang hilft auch ein Vergleich mit dem menschlichen Körper: Beim Landen nach einem Sprung werden die Knie gebeugt, um den Stoß durch kontrollierte Verformung der Muskeln und Gelenke abzufedern — das Prinzip „tough statt stiff“ (zäh statt steif) wird hier anschaulich umgesetzt.

Weitere Untersuchungen durch das MIT-Team umfassten mechanische Tests, bei denen die Kraft gemessen wurde, die nötig ist, um Eier in unterschiedlichen Positionen zu zerbrechen. Dabei stellten sie fest, dass in der Vertikalen mehr Kraft nötig ist als in der Horizontalen. Dennoch überlebten beim Fall die horizontal liegenden Eier besser als die vertikal positionierten. Grund dafür ist, dass die Stoßenergie beim Fall nicht nur aus der maximalen Kraft besteht, sondern auch davon, wie diese Kraft auf das Objekt einwirkt und wie die darin enthaltene kinetische Energie verteilt und absorbiert wird. Diese Ergebnisse sind auch deshalb bedeutsam, weil sie verdeutlichen, wie wichtig eine genaue Untersuchung von Annahmen in Wissenschaft und Technik ist.

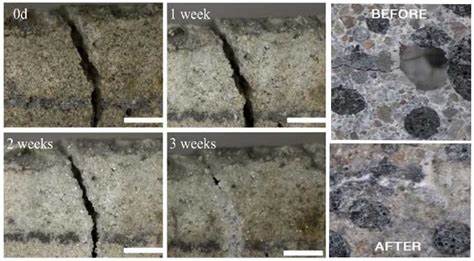

Häufig werden Dinge als selbstverständlich angenommen, nur weil sie intuitiv logisch erscheinen oder durch Tradition bestätigt werden. Das Beispiel mit der Eiausrichtung zeigt, dass eine genauere Betrachtung und experimentelle Überprüfung überraschende neue Erkenntnisse liefern kann. Das kann auch für Lehrende und Lernende gleichermaßen eine motivierende Botschaft sein: Skepsis gegenüber vermeintlichem Wissen fördert den Fortschritt. Darüber hinaus haben zahlreiche Studien historische Wurzeln. Die Wissenschaft beschäftigt sich schon lange mit der Bruchmechanik von Eierschalen, weil die Prinzipien auf andere Bereiche übertragbar sind, etwa das Design von Flugzeugen oder anderer komplexer, dünner Strukturen.

Gute Modellierungen der Schalenstruktur haben auch das Verständnis von Rissausbreitung verbessert, was für die Sicherheit von Materialien in allen möglichen Anwendungen essenziell ist. Wie können nun die Erkenntnisse aus den Experimenten in der Praxis genutzt werden? Schulklassen und Wissenschaftswettbewerbe können von der Empfehlung profitieren, das Ei waagerecht fallen zu lassen und ihre Schutzvorrichtungen daraufhin zu optimieren. Das kann bedeuten, dass die Konstruktion besonders auf eine horizontale Stabilisierung ausgelegt wird und die Aufprallenergie entlang der Längsachse des Eis so verteilt wird, dass sie von der Schale effizient absorbiert wird. Außerdem regt die These „Weg vom starren, hin zum zähen Materialverhalten“ auch über den einfachen Eierfall hinaus zum Nachdenken an. Sie verdeutlicht, dass nicht immer das Härteste das Beste ist, sondern das Material auch flexibel mit Belastungen umgehen können muss, um Schäden zu vermeiden.

Hier spielen mikrostrukturelle Eigenschaften, Materialzusammensetzung und Form eine entscheidende Rolle. Zusammenfassend zeigt die moderne Forschung, dass das Geheimnis eines erfolgreichen Eierfall-Experiments in der Ausrichtung des Eis liegt. Das waagerechte Fallen bewahrt das Ei vor Bruch, indem die kinetische Energie bei Aufprall besser verteilt und absorbiert wird. Dieser Ansatz widerspricht der langjährigen Annahme, dass die Spitze des Eis am stärksten sei, und öffnet neue Perspektiven auf die Struktur- und Materialmechanik. Physik, Biologie und Technik profitieren gleichermaßen von diesen Erkenntnissen, die aufzeigen, wie wichtig dynamische Belastungstests sind und wie vielseitig die Natur als Vorbild für technische Innovationen angesehen werden kann.

Ob als Schulexperiment, praktisches Beispiel für die Materialwissenschaft oder Inspiration für Ingenieurwesen und Design – das waagerechte Fallen eines Eis illustriert anschaulich die Bedeutung von Zähigkeit über bloße Härte und fordert uns auf, konventionelles Denken zu hinterfragen. So wird aus einem scheinbar simplen Experiment ein wertvoller Lehrmoment über die Naturwissenschaft und ihre vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten.

![Everyone Should Get an “A” [pdf]](/images/CD011766-48AD-4706-9D78-3EC31AFF43F7)