In einer Welt, die zunehmend von digitalen Technologien geprägt ist, wächst auch das Bewusstsein für die negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen der Computerindustrie. Permacomputing begegnet diesen Herausforderungen, indem es nachhaltige Praktiken aus der Permakultur auf die Computernutzung und -entwicklung überträgt. Dieses Konzept fordert ein Umdenken in der Art und Weise, wie Hardware hergestellt, verwendet und entsorgt wird, sowie wie Software entwickelt und betrieben wird. Es bietet eine Vision von Technik, die nicht nur auf Leistung und Fortschritt ausgerichtet ist, sondern auch auf Langlebigkeit, Ressourcenschonung und eine respektvolle Beziehung zum Planeten. Permacomputing zielt darauf ab, den digitalen Fußabdruck zu minimieren und gleichzeitig Technologie zugänglicher und verständlicher zu machen.

Die Wurzeln des Permacomputing liegen in der Permakultur, einer nachhaltigen Landbau- und Lebensweise, die Systeme schafft, welche ökologisch stabil, widerstandsfähig und vielfältig sind. Permakultur beruht auf der Beobachtung natürlicher Ökosysteme und der Entwicklung von Lösungen, die im Einklang mit der Natur stehen. Überträgt man diese Grundsätze auf die Welt der Computer und Netzwerke, werden Fragen nach der Nachhaltigkeit und Ethik moderner Technologien gestellt. Permacomputing betrachtet Computerhardware und Software nicht als kurzlebige Produkte, die regelmäßig durch neue Modelle ersetzt werden müssen, sondern als Teile eines langlebigen, flexiblen und reparablen Systems. Ein zentrales Anliegen des Permacomputing ist die Verlängerung der Lebensdauer von Hardware.

Moderne Computergeräte haben oft eine kurze Lebensspanne aufgrund von technologischem Fortschritt, geplantem Verschleiß und mangelnder Reparaturfähigkeit. Permacomputing fordert, dass Geräte so gebaut und gepflegt werden, dass sie möglichst lange funktionieren. Das beinhaltet die Nutzung vorhandener Hardware, die Förderung von Reparaturfreundlichkeit und die Integration langlebiger Komponenten. Gleichzeitig wird ein bewusster Umgang mit Energie betrachtet – Software und Hardware sollen so effizient wie möglich arbeiten, um den Stromverbrauch und damit verbundene Emissionen zu minimieren. Minimierung von Verschwendung und Ressourcenverbrauch steht im Fokus.

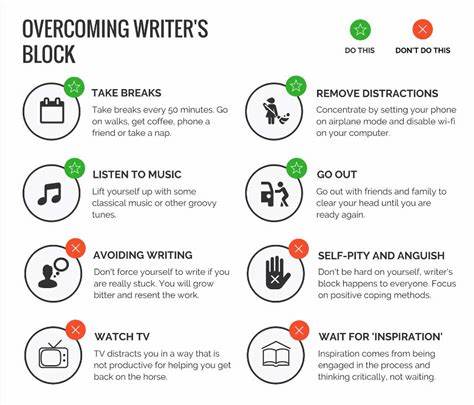

Neben der Hardware-Langlebigkeit spielt auch die Softwareentwicklung im Permacomputing eine wichtige Rolle. Software sollte modular, transparent und auditierbar sein. Das bedeutet, dass der Quellcode offen liegt, leicht zu verstehen und zu überprüfen ist. Permacomputing legt Wert darauf, dass Software reproduzierbar gebaut werden kann und keine versteckten Abhängigkeiten oder proprietären Komponenten verwendet werden. Diese Eigenschaften erhöhen die Sicherheit, fördern die Nachhaltigkeit der Software und ermöglichen eine einfache Anpassung an unterschiedliche Systeme und Nutzerbedürfnisse.

So soll verhindert werden, dass Software durch Intransparenz oder Überkomplexität unnötige Ressourcen verbraucht oder schwer wartbar wird. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Resilienz von Systemen. Permacomputing setzt auf eine robuste Systemgestaltung, die auch ohne dauerhafte Internetverbindung funktioniert („offline-first“), leicht zu warten und zu reparieren ist und eine lange Nutzungsdauer hat. Resilienz im technischen Sinne bedeutet, dass Systeme auch unter schwierigen Bedingungen zuverlässig arbeiten, nach Ausfällen schnell wiederhergestellt werden können und gegen externe Störungen geschützt sind. Damit trägt Permacomputing auch dazu bei, digitale Infrastrukturen widerstandsfähiger gegenüber Krisen und Katastrophen zu machen.

Die Philosophie hinter Permacomputing ist aber nicht nur technisch, sondern auch kulturell und ethisch. Es geht um eine grundlegende Veränderung der Haltung gegenüber Technik, weg von Schnelllebigkeit und Ressourcenverschwendung hin zu Achtsamkeit, Wertschätzung und Verantwortungsbewusstsein. Permacomputing lädt dazu ein, technologische Prozesse als Teil eines größeren ökologischen Systems zu betrachten. Es fordert eine Praxis, bei der digitale Technik nicht im Widerspruch zur Natur und zum Wohlergehen des Planeten steht, sondern mit diesen in Harmonie funktioniert. Die Prinzipien des Permacomputing fördern eine Gestaltung von Computern und Netzwerken, die zugänglich und anpassbar sind.

Sie sollen Menschen befähigen, selbstbestimmt und kreativ mit Technik umzugehen. Dabei steht die Flexibilität im Vordergrund: Systeme sollen modular sein, sich an unterschiedliche Bedürfnisse und Kontexte anpassen lassen und sowohl in kleinen als auch in großen Maßstäben sinnvoll funktionieren. Diese Offenheit macht Permacomputing zu einer inklusiven Bewegung, die verschiedene Nutzergruppen und technische Umgebungen berücksichtigt. Die Praxis des Permacomputing umfasst neben der Entwicklung und Nutzung langlebiger Hardware und nachhaltiger Software auch die Vernetzung von Communities, die sich für eine nachhaltige digitale Welt einsetzen. Workshops, Foren und kollaborative Projekte fördern den Austausch von Wissen und Erfahrungen.

Permacomputing ist somit nicht nur ein technisches Konzept, sondern eine lebendige Bewegung, die Innovation und Nachhaltigkeit verbindet. Ein wichtiges Ziel ist es, geplanten Verschleiß und Obsoleszenz zu bekämpfen, die in der Elektronik- und Softwarebranche weit verbreitet sind. Durch ressourcenschonende Designs, die Integration erneuerbarer Materialien und Technologien sowie eine bewusste Nutzung von digitalen Ressourcen kann ein bedeutender Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz geleistet werden. Dieses Engagement hat auch gesellschaftliche Dimensionen, da der verantwortungsvolle Umgang mit Technologie soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit fördert. Zukunftsorientierte Technologien im Geiste des Permacomputing könnten visionäre Entwicklungen sein, die traditionelle Systeme ergänzen oder ersetzen.

Denkbar sind etwa Systeme, die sich selbst reparieren, modulare Geräte, die leicht aufgerüstet werden können, sowie Software, die ressourcenschonend arbeitet und breite Kompatibilität mit älteren und neuen Geräten bietet. Dabei wird nicht die Innovation um jeden Preis angestrebt, sondern nachhaltige und sinnvolle Lösungen, die langfristig Bestand haben. Abschließend lässt sich sagen, dass Permacomputing einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigen Digitalisierung leisten kann. Es fordert ein Umdenken auf allen Ebenen – von der Hardware-Entwicklung über die Software-Architektur bis hin zur gesellschaftlichen Nutzung von Technologie. Mit einem ganzheitlichen Ansatz, der Prinzipien der Permakultur in die digitale Welt überträgt, bietet Permacomputing eine zukunftsfähige Vision, die Technik nicht als kurzlebigen Konsumartikel, sondern als nachhaltiges Werkzeug für die Gemeinschaft und die Umwelt begreift.

Es stellt eine Einladung dar, die Möglichkeiten der Computer- und Netzwerktechnologie im Einklang mit der Natur neu zu entdecken und Verantwortung für unseren digitalen Fußabdruck zu übernehmen.