Die menschliche Wahrnehmung ist untrennbar mit den Bewegungen unserer Augen verbunden. Besonders die rasanten Blicksprünge, wissenschaftlich als Sakkaden bezeichnet, spielen eine zentrale Rolle in der Art und Weise, wie wir die Welt um uns herum erleben. Neue Forschungen haben gezeigt, dass die Gesetze der Kinematik, also die Lehren von Bewegung und deren Parametern, nicht nur Augenbewegungen beschreiben, sondern auch direkt mit der Wahrnehmungsgeschwindigkeit zusammenhängen. Dieses Zusammenwirken eröffnet spannende Einblicke in die Grenzen unserer visuellen Aufnahmefähigkeit bei Hochgeschwindigkeit und die Mechanismen dahinter. Die fundamentale Bedeutung von Sakkaden Sakkaden sind die schnellsten und häufigsten Bewegungen des menschlichen Körpers.

Ungefähr zehntausend Mal pro Stunde verändern wir so die Position unseres Blicks und richten die Fovea – den Bereich der höchsten Sehschärfe – auf unterschiedlichste Objekte in unserem Sichtfeld. Dabei folgt die Geschwindigkeit und Dauer einer Sakkade einer sogenannten Hauptsequenz, einer stabilen, gesetzmäßigen Beziehung: Mit zunehmender Amplitude, also der Distanz, die das Auge bewegt, steigen die maximale Geschwindigkeit und die Bewegungsdauer an. Diese Gesetzmäßigkeit ist erstaunlich robust und lässt sich bei vielen Lebewesen beobachten, sogar bei Fruchtfliegen. Diese sakkadischen Bewegungen beeinflussen maßgeblich, wie wir visuelle Informationen aufnehmen. Jede Augenbewegung erzeugt eine Gegenbewegung des Bildes auf der Netzhaut, also dem sensorischen Blatt unseres Sehens.

Doch obwohl diese schnellen Bewegungen das Bild auf der Netzhaut stark verschieben, nehmen wir sie im Alltag kaum bewusst wahr. Eine Phänomen, das als „sakkadische Ausblendung“ bezeichnet wird, sorgt dafür, dass wir die Unschärfe und Verformung des Bildes während der Augenbewegung nicht wahrnehmen. Warum unser Gehirn diese sensiblen Spitzen der visuellen Sensibilität ausblendet, war bislang ein Rätsel. Die Sichtbarkeit von schnellen Bewegungen unter kontrollierten Bedingungen Wissenschaftler haben ein psychophysikalisches Experiment entwickelt, um diese Frage zu untersuchen. Dabei werden den Versuchspersonen während stabiler Fixation visuelle Reize präsentiert, die sich mit Geschwindigkeiten bewegen, die denen von Sakkaden entsprechen oder davon abweichen – während die Probanden stabile Augenbewegungen ausführen.

Die Aufgabe bestand darin, die Bewegung eines Gabor-Musters (ein kontrastreicher Streifen mit ausgeprägt vertikaler Struktur) entweder hinsichtlich seiner Bewegungsrichtung oder Bewegungssichtbarkeit zu beurteilen. Die Geschwindigkeit und Amplitude der Stimulusbewegungen wurden so variiert, dass sie entweder mit der Hauptsequenz der Sakkaden übereinstimmten oder ihr widersprachen. Faszinierenderweise zeigte sich, dass die Wahrnehmung dieser schnellen Bewegungen nicht einfach von der Geschwindigkeit abhängt, sondern vielmehr in einem engen Zusammenhang mit der sakkadischen Hauptsequenz steht. Das bedeutet: Bewegungsreize, die der typischen Beziehung zwischen Amplitude, Dauer und Geschwindigkeit der Sakkaden folgen, sind schwerer wahrzunehmen. Bewegungen schneller oder langsamer als diese Werte entziehen sich ebenfalls oft der Sichtbarkeit, was auf eine principielle Regelmäßigkeit in der Verarbeitung hindeutet.

Bedeutung der Bewegungsdauer und der statischen Endpunkte Die Forscher untersuchten zudem den Einfluss der Bewegungsdauer und der Verweildauer der visuellen Reize vor und nach der Bewegung, also der statischen Endpunkte. Hier zeigte sich ein überraschendes Ergebnis: Schon wenige Millisekunden statisches Bildmaterial vor und nach der Bewegung dramatisieren die Verbindung zwischen Bewegungsparametern und Wahrnehmungsschwellwerten. Ohne diese Endpunkte waren schnelle Bewegungen über verschiedene Amplituden leichter zu erkennen, während ihre Präsenz die Wahrnehmungsempfindlichkeit in einem Muster modulierte, das der Hauptsequenz folgt. Diese Beobachtung lässt vermuten, dass das visuelle System die Bewegungsinformationen nicht isoliert verarbeitet, sondern diese stets im Kontext vorheriger und nachfolgender stabiler visueller Informationen bewertet. Dadurch wird die sakkadische Ausblendung, also das nichtbewusste Verarbeiten der schnellen retinalen Bewegungen, möglich und zugleich die Balance zwischen Sensitivität und Ignoranz von Eigenbewegungen gewahrt.

Zeigen individuelle Unterschiede im Bewegungsprofil Unterschiede in der Wahrnehmungsfähigkeit? Ein besonders spannender Aspekt der Studie ist, dass Unterschiede in den Bewegungsparametern der Sakkaden zwischen verschiedenen Personen eng mit den individuellen Schwellen der Wahrnehmung schneller Bewegungen korrelieren. Diese Zusammenhänge zeigen sich sogar, wenn Sakkaden und Wahrnehmung unabhängig voneinander gemessen werden. Dabei wurde beachtet, dass die relevante Bewegungsrichtung nicht der Blickbewegung selbst entspricht, sondern der Gegenrichtung der retinalen Verschiebung. So sagt beispielsweise die Geschwindigkeit einer Aufwärtssakkade viel besser voraus, wie gut eine Person eine schnelle Abwärtsbewegung sehen kann, denn die Netzhautbewegung läuft entgegengesetzt zur tatsächlichen Augenbewegung. Diese Erkenntnisse stützen die Theorie, dass unser Wahrnehmungssystem in hohem Maße auf die vorherrschende Eigenbewegung des Auges eingestellt ist.

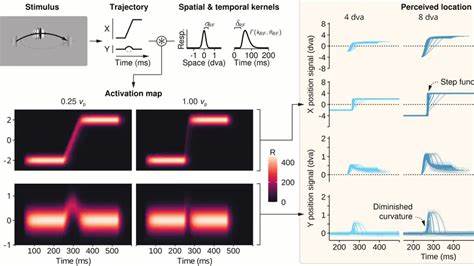

Es scheint, als ob im Laufe des Lebens eine Art Anpassung erfolgt, die auf der wiederholten Erfahrung von sakkadischen Bewegungen basiert und die Grenzen der Wahrnehmung entsprechend formt. Modellierung der frühen visuellen Verarbeitung Um die gefundenen Zusammenhänge tiefer zu verstehen, wurde ein computergestütztes Modell entwickelt, welches frühe visuelle Prozesse simuliert. Dabei berücksichtigte dieses Modell raum-zeitliche Filter, die mit physiologischen Eigenschaften von Neuronen im primären Sehfeld übereinstimmen. Das Modell analysiert, wie viel Evidenz für eine kontinuierliche Bewegung während der Präsentation eines Reizes vorhanden ist im Vergleich zu statischen Präsentationen. Interessanterweise reproduzierte dieses recht einfache Modell die experimentellen Befunde, inklusive der entscheidenden Rolle von statischen Endpunkten und der Abhängigkeit von Geschwindigkeit, Dauer und Amplitude entsprechend der Hauptsequenz.

Eine wesentliche Erklärung, die aus der Modellierung hervorging, ist, dass die dauerhaften neuronalen Reaktionen auf statische Stimuluspositionen die schwächeren Signale schneller Bewegungen überlagern können. So „verschwinden“ schnelle Bewegungen vom Bewusstsein, da die stationären Bildanteile dominieren. Dabei wird die eigentliche Bewegungsinformation nicht komplett ausgeblendet, sondern lediglich auf eine Weise verarbeitet, die ihre Wahrnehmung unterdrückt. Folgen für die Theorie sensorimotorischer Integration Die enge Kopplung der Wahrnehmung von schnellen Bewegungen mit den kinematischen Gesetzmäßigkeiten der Augenbewegungen hat auch Auswirkungen auf das Verständnis von Korollar-Discharges, also motorischen Signalen, die dem Gehirn mitteilen, welche Bewegungen ausgeführt wurden, um Wahrnehmungen entsprechend anzupassen. Während bisher angenommen wurde, dass diese Signale zeitlich und inhaltlich notwendig sind, um sakkadische Ausblendung zu ermöglichen, zeigt die aktuelle Studie, dass allein die Gesetzmäßigkeiten der Bewegungskinematik ausreichen könnten, um visuelle Reize dieser Art zu unterdrücken.

Dies ist deshalb bemerkenswert, weil die Forscher ihre Versuche während fixierter Augenposition durchführten, das heißt in Abwesenheit der eigentlichen Sakkaden. Es wird künftig spannend sein, genauer zu erforschen, wie viele Prozesse dieser sensorimotorischen Integration tatsächlich direkt von motorischen Signalen abhängen und welche eher auf wahrnehmungsbezogene Adaptationen an wiederkehrende sensorische Konsequenzen von Bewegungen beruhen. Perspektiven und zukünftige Forschungsfelder Die gezeigten Ergebnisse bieten viel Raum für weiterführende Untersuchungen. So stellt sich etwa die Frage, ob diese Verbindung zwischen Bewegungs- und Wahrnehmungsgesetzen auch in anderen Arten von Bewegungen und Sinnesmodalitäten gilt – etwa bei Kopfbewegungen in der auditiven Wahrnehmung. Darüber hinaus könnte untersucht werden, wie sich individuelle Unterschiede und Lernprozesse auf die Sensitivität und Gesetzmäßigkeiten dieser Wahrnehmung auswirken.

Neue technologische Möglichkeiten, die schnelle Projektion von Reizen und die genaue Analyse von Augenbewegungen erlauben, sind ideale Voraussetzungen dafür. Schließlich könnten diese Erkenntnisse auch im klinischen Kontext wertvoll sein, zum Beispiel um Störungen in der sensorimotorischen Koordination und Wahrnehmung bei neurologischen Erkrankungen besser zu verstehen oder um innovative Ansätze im Neuromarketing, der Ausbildung visueller Aufmerksamkeit und Augensteuerungssystemen zu entwickeln. Fazit Die gesammelten Forschungsergebnisse zeigen eindrucksvoll, dass unsere visuelle Wahrnehmung in einem fein abgestimmten Wechselspiel mit den Bewegungen unserer Augen steht. Die kinematischen Gesetze der schnellsten Blickbewegungen bestimmen nicht nur, wie schnell und genau wir schauen, sondern auch die Grenzen dessen, was wir wahrnehmen können, wenn Objekte sich schnell durch unser Sichtfeld bewegen. Diese natürliche Abstimmung sorgt dafür, dass unser Gehirn effektiv zwischen relevanter äußerer Bewegung und eigenbewegungsbedingtem Signalrauschen unterscheidet, und so eine stabile und anpassungsfähige visuelle Welt konstruiert.

Die Entdeckung einer solchen fundamentalen Verbindung erweitert unser Verständnis sensorischer Verarbeitung und eröffnet neue Wege der interdisziplinären Forschung zwischen Sinne, Bewegung und Wahrnehmung.