Askese – der Begriff ruft Bilder von Asketen hervor, die sich in klösterlicher Abgeschiedenheit dem Verzicht auf weltliche Genüsse hingegeben haben. Doch in der heutigen Zeit hat sich die Bedeutung der Askese gewandelt und wird häufig in säkularen Kontexten praktiziert. Vom bewussten Verzicht auf bestimmte Konsumgüter bis zur Reduzierung von Informationsfluten bis hin zu minimalistischer Lebensführung – moderne Formen der Askese sind vielfältig und nah an der Alltagsrealität vieler Menschen. Die Debatte dreht sich allerdings um die Frage, ob diese Formen der Selbstbeschränkung vor allem der Anpassung an gesellschaftliche Erwartungen dienen oder ob sie als Ausdruck eines leisen, aber tiefgreifenden sozialen Wandels verstanden werden können. Die Antwort darauf erfordert eine differenzierte Betrachtung sowohl der historischen Wurzeln der Askese als auch ihrer heutigen Ausprägungen und Funktionen.

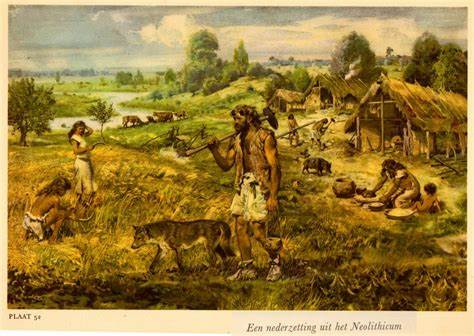

Historisch gesehen ist Askese mehr als bloßer Verzicht. Sie war eine Form der Übung, ein Weg zur Selbstbeherrschung und zur Kultivierung des eigenen Charakters. Der griechische Begriff ἄσκησις bedeutete ursprünglich „Übung“ oder „Training“ und beschrieb den Prozess, durch Disziplin und Selbstkontrolle ein besseres Leben zu führen. In der Antike und später in der christlichen Tradition war Askese nicht nur eine spirituelle Praxis, sondern auch ein Mittel zur sozialen Kritik und ethischen Selbstgestaltung. Prominente historische Figuren wie Michelangelo, Simone Weil oder Ludwig Wittgenstein lebten einen asketischen Lebensstil, der geprägt war von Einfachheit, innerer Konzentration und einer bewussten Abkehr von Äußerlichkeiten.

In diesen Fällen diente die Askese nicht der Flucht aus der Welt, sondern als aktive Auseinandersetzung mit ihr – ein Versuch, die eigenen Leidenschaften und Begierden zu zügeln, um geistige Freiheit und Selbsterkenntnis zu gewinnen. In der modernen Gesellschaft ist Askese häufig mit pragmatischen Beweggründen verbunden. Gesundheitsbewusste Praktiken wie Detox, Intervallfasten oder Veganismus sind populäre Beispiele zeitgenössischer Selbstbeschränkung. Auch immer mehr Menschen engagieren sich für ein Leben mit geringerem ökologischen Fußabdruck, betreiben Minimalismus oder verzichten bewusst auf übermäßigen Konsum. Diese Praktiken sind Ausdruck eines gesteigerten Bewusstseins für die Folgen exzessiven Konsums und der Umweltzerstörung.

Jedoch zeigt sich oft, dass viele dieser modernen asketischen Formen in die Muster der Konsumgesellschaft eingebettet sind. Das Phänomen des Kapitalismus vermag selbst asketische Trends zu vereinnahmen und zu kommerzialisieren, sodass aus dem anfänglichen Widerstand eine neue Form der Konformität entstehen kann. Wenn etwa Detox-Kuren zum Lifestyle-Produkt werden oder Minimalismus als Modeerscheinung vermarktet wird, verliert die Askese ihren subversiven Kern. Statt die gesellschaftlichen Bedingungen grundlegend in Frage zu stellen, glättet sie sich zu einem weiteren Konsumangebot, das individuelle Selbstoptimierung verspricht. Andererseits bietet die Askese auch ein beachtliches Potenzial als Form der stillen Revolution.

Indem sie den Fokus von Mehrkonsum auf weniger richtet, stellt sie die Logik der Wachstumsgesellschaft infrage. Menschen, die sich auf ein bewussteres, reduziertes Leben einlassen, setzen ein Zeichen gegen die Verschwendung und gegen soziale Ungleichheiten, die durch übermäßigen Ressourcenverbrauch verschärft werden. Ihre Praxis kann zu einer nachhaltigen Veränderung des gesellschaftlichen Bewusstseins führen, die soziale Solidarität und Verantwortung in den Mittelpunkt stellt. Die Philosophie Michel Foucaults liefert in diesem Zusammenhang einen wichtigen theoretischen Zugang. Er prägte den Begriff „Technologien des Selbst“ für jene Praktiken, mit denen Menschen sich selbst formen, disziplinieren und verändern.

Dabei kann Askese sowohl disziplinierende Machtstrukturen reproduzieren als auch Widerstand gegen diese sein. Im Kontext der modernen Askese ermöglicht der selbstgewählte Verzicht Individualität und kritische Reflexion. Er öffnet einen Raum der Autonomie gegenüber gesellschaftlichen Zwängen, der sowohl persönliche Freiheit fördert als auch kollektive Alternativen denkbar macht. Die Herausforderung besteht darin, die innere Motivation und ethische Reflexion in asketischen Praktiken zu stärken, damit diese nicht nur oberflächliche Rituale bleiben. Nach Auffassung vieler Denker muss moderne Askese als bewusster sozialer und ethischer Akt verstanden werden, der weit über Lifestyle-Trends hinausgeht.

Sie fordert ein Umdenken in Bezug auf Erfolg, Wohlstand und Glück, weg von quantitativen Maßstäben hin zu qualitativer Lebensqualität und nachhaltiger Verantwortung. Dabei ist wichtig, dass eine ascetische Lebensweise freiwillig gewählt wird. Historisch erzwungene Enthaltsamkeit führte oft zu Passivität oder sozialen Konflikten, weshalb der Wandel zu einem genügsamen und bewussten Leben nur durch Selbstbestimmung gelingen kann. Für eine Gesellschaft, die von Überfluss geprägt ist, kann die Rehabilitierung asketischer Werte tiefgreifende Impulse enthalten. Weniger Besitz, weniger Ablenkungen und mehr Fokus auf Essenzielles kann nicht nur das individuelle Wohlbefinden steigern, sondern auch Wege eröffnen, mit den ökologischen und sozialen Herausforderungen der Gegenwart umzugehen.

In diesem Sinne ist moderne Askese weder bloße Konformität noch ausschließlich spirituelle Praxis, sondern ein ambivalenter Prozess, der zugleich Anpassung bedeutet und potenziell subversiven Charakter hat. Es gilt, diesen Prozess bewusst zu gestalten, um die transformative Kraft der Askese zu heben. Die gesellschaftliche Wirkung moderner asketischer Praktiken hängt davon ab, in welchem Maße sie kritisch reflektiert, ethisch motiviert und mit sozialem Engagement verbunden sind. Ohne diese Aspekte droht Askese zu einem bloßen Trend zu verkümmern. Werden sie jedoch ernst genommen, kann Askese zu einem leisen, aber kraftvollen Mittel der Selbstemanzipation werden und damit zur Grundlage einer nachhaltigen sozialen Erneuerung beitragen.