Der Fortschritt bei der Entwicklung großer Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs) hat die Art und Weise, wie wir mit Technologie interagieren, grundlegend verändert. Während große Cloud-basierte Modelle wie GPT-4 und andere beeindruckende Fähigkeiten zeigen, rückt zunehmend die Möglichkeit in den Fokus, diese Modelle lokal auf Endgeräten auszuführen – sogenannte On-Device LLMs. Aber wie genau und zuverlässig sind diese kleineren, lokal laufenden Modelle tatsächlich? Können sie mit der Leistung der großen Cloud-Modelle mithalten oder sind sie nur für einfache Aufgaben tauglich? Heutige Consumer-Laptops verfügen über genügend Rechenleistung, um mittelgroße LLMs interaktiv und lokal auszuführen. Ein Beispiel dafür sind Geräte mit Apple M2 Max Chips, die dank hoher RAM-Kapazität und effizienter Architektur die Ausführung komplexer Modelle ermöglichen. Doch die Kernfrage ist, was diese Modelle wirklich leisten können.

Die interaktive Nutzung ist nur ein Teil – die Genauigkeit und Verlässlichkeit bei unterschiedlichen Anwendungsfällen macht den Unterschied. Ein interessanter Blickwinkel ergibt sich aus Tests mit verschiedenen Modellen wie Gemma-3 und DeepSeek-R1-Distill-Qwen, die auf den genannten Geräten bewertet wurden. Dabei wurden vier entscheidende Aufgaben untersucht: die einfache und komplexe Textumformulierung, die Beantwortung von Wissensfragen sowie mathematisches Problemlösen. Die Ergebnisse geben Aufschluss darüber, wo die Stärken und Schwächen der aktuellen On-Device LLMs liegen. Einfache Textumformulierung ist ein Bereich, in dem kleinere Modelle durchaus gut abschneiden können.

Die Aufgabe bestand darin, überflüssige Höflichkeitsfloskeln wie „bitte“ oder „danke“ aus einem Prompt zu entfernen, ohne dessen Sinn zu verändern. Erste manuelle Tests mit dem Gemma-3 Modell in der 1-Milliarden-Parameter-Klasse zeigten zufriedenstellende Leistungen. Doch eine systematische Bewertung mit 20 Trainingsbeispielen und 80 Testfragen offenbarte, dass kleinere Modelle oft Schwierigkeiten haben, die erwartete Genauigkeit zu erreichen. Insbesondere die kleinste Klasse mit 1 Milliarde Parametern zeigte häufig Fehler wie ungültiges JSON-Output oder unnötige Änderungen am Text, obwohl eine unveränderte Übernahme gefordert war. Spannend ist, dass bereits etwas größere Modelle mit 4 Milliarden Parametern verbesserte Ergebnisse lieferten.

Dennoch waren auch hier noch Fehler sichtbar, wenn das Modell etwa bei einem höflichen Ausdruck eingreifen sollte, obwohl der Begriff integral für die Bedeutung war und nicht geändert werden durfte. Solche unerwarteten Modifikationen können beispielsweise in produktiven Umgebungen problematisch sein, wo Präzision wichtiger als Kreativität ist. Die komplexere Aufgabe der PII-Redaktion (Persönlich Identifizierbare Informationen entfernen) verdeutlicht die Herausforderungen noch stärker. In Zeiten zunehmender Datenschutzanforderungen ist es relevant, Eingabedaten lokal zu prüfen und sensible Informationen zu anonymisieren, bevor diese an Cloud-Dienste weitergeleitet werden. Während 1-Milliarden-Parameter-Modelle in diesem Szenario versagten, lieferten 4-Milliarden-Parameter-Modelle bereits gute Ergebnisse ohne zusätzlichen Feinschliff.

Diese Erkenntnis ist besonders spannend für Entwickler, die auf kleinere Paketgrößen und effiziente On-Device Lösungen setzen möchten, um Datenschutz und Performance zu optimieren. Die Fähigkeit, fundierte Antworten auf allgemeine Wissensfragen zu liefern, stellt einen weiteren wichtigen Einsatzbereich von Sprachmodellen dar. Hier scheitern kleinere On-Device Modelle oft. Während ein 1-Milliarden-Parameter-Modell schlicht falsche oder halluzinierte Antworten gibt, ist auch bei einem 12-Milliarden-Parameter-Modell keine echte Verlässlichkeit gegeben. Besonders bei Folgefragen zeigt sich, dass das Modell den Kontext nicht richtig versteht oder schlichtweg keine korrekten Fakten parat hat.

Erst sehr große Modelle mit mindestens 32 Milliarden Parametern schaffen es, den Anforderungen entgegenzukommen, wobei diese wiederum in der Praxis oft zu langsam arbeiten oder aufwändig in der Hardware-Anpassung sind. Eine weitere Facette der On-Device Modell-Performance bietet die mathematische Problemlösung mit dem GSM8K Benchmark, der typische Aufgaben aus dem Grundschulbereich enthält. Hier überraschten die getesteten Modelle durch relativ hohe Genauigkeit. Das Modell Gemma-3 mit 4 Milliarden Parametern übertraf sogar ein DeepSeek-R1-Modell mit 7 Milliarden Parametern – was auf eine möglicherweise bessere Trainingsmethodik oder gezielte Feinabstimmung hindeutet. Bemerkenswert ist zudem, dass zwei Jahre zuvor erst sehr große 175-Milliarden-Parameter-Modelle vergleichbare Leistung in dieser Domäne erreichten.

Diese Leistungsdaten begründen interessante Überlegungen für die Zukunft. Zum einen scheint gezieltes Finetuning kleinerer Modelle, insbesondere bei Aufgaben wie Textcleanup und PII-Redaktion, ein vielversprechender Schritt zu sein, um eine Genauigkeit von über 90 Prozent zu erreichen. Auch das Potenzial, lokale KI-Funktionen als intelligente, beratende Lambda-Funktionen mit überschaubarer Paketgröße von unter einem Gigabyte bereitzustellen, eröffnet neue Möglichkeiten für Entwickler und Unternehmen. Allerdings sollten die Grenzen der heutigen On-Device LLMs nicht ignoriert werden. Für komplexe, dynamische Aufgaben wie faktentreue Chatbots oder umfassende Wissensdatenbank-Abfragen sind lokale Modelle aktuell noch nicht ausgereift.

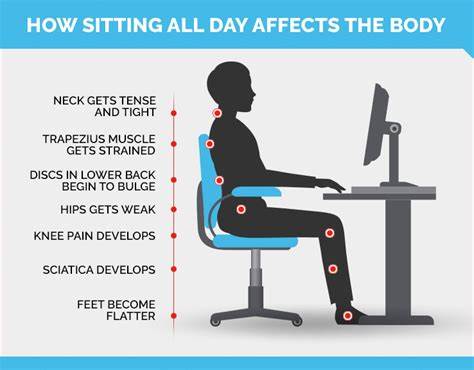

Die üblichen Probleme mit Halluzinationen, Kontextverlust und Antwortlatenz erfordern oft eine Einbindung von Cloud-gestützten Modellen oder zusätzlichen Datenquellen, um akkurate und konsistente Ergebnisse zu gewährleisten. Die technische Umsetzung von On-Device Modellen profitiert zunehmend von verbesserten Toolchains wie LM Studio für die Inferenz und spezialisierter Benchmarking-Werkzeuge wie DSPy. Durch solche Tools können Entwickler präzise analysieren, wo und wie Modelle versagen oder glänzen, und optimieren die prompt-Formulierungen sowie das Feintuning stetig weiter. Zudem nimmt die Verfügbarkeit offener Modelle und Quellcodes den Zugang für die Community zunehmend besser wahrnehmbar und erlaubt detailliertere Forschung an Effizienz und Genauigkeit. Aus Sicht von Datenschutz und Benutzerfreundlichkeit bietet On-Device KI unbestreitbare Vorteile.

Die sensible Verarbeitung von Eingaben lokal am Gerät minimiert Datenlecks und verkürzt Reaktionszeiten. Auch das Entfallen von Cloud-Kosten für wiederholte Anfragen kann Hersteller und Nutzer motivieren, auf lokale Lösungen zu setzen. Für die Zukunft lässt sich prognostizieren, dass die Weiterentwicklung von Hardware, Modelleffizienz und Trainingstechniken die Grenzen von On-Device LLMs verschieben wird. Der Fokus könnte sich zunehmend darauf richten, kleinere, aufgabenspezifisch abgestimmte Modelle für individuelle oder proprietäre Anwendungsfälle anzubieten. Dabei wird der Spagat zwischen Modellgröße, Genauigkeit und Performance eine zentrale Rolle spielen.

Zusammengefasst stehen On-Device Sprachmodelle noch am Anfang ihrer Leistungsentwicklung, bieten aber schon heute ein verblüffendes Potenzial für zahlreiche Anwendungsfälle, die keine permanente Cloud-Konnektivität erfordern. Kleinere Modelle meistern einfache Übersetzungen oder PII-Redaktionen mit gutem Erfolg, während der Umgang mit komplexen Wissensfragen und kontextabhängigem Dialog noch verbesserungsbedürftig ist. Die Kombination aus Systemleistungen, feinem Prompting und gezieltem Feintuning wird die Genauigkeit lokal laufender KI-Modelle in den kommenden Jahren deutlich erhöhen. Der Weg hin zu ressourcenschonenden, lokal ausgeführten und dabei exakt arbeitenden Sprachmodellen ist eröffnet und eine vielversprechende Entwicklung, die unsere Beziehung zu künstlicher Intelligenz langfristig verändern könnte.