Die Arbeit im Homeoffice und in verteilten Teams ist inzwischen für viele Unternehmen ein selbstverständlich gewordener Arbeitsstil. Dank moderner Technologien können Mitarbeiter an unterschiedlichen Standorten zusammenarbeiten und dennoch produktiv sein. Doch die Fernarbeit bringt auch neue Herausforderungen mit sich, insbesondere wenn es darum geht, die Leistung einzelner Teammitglieder objektiv zu beurteilen. Es gibt bestimmte Merkmale, anhand derer sich ein schlechter Remote-Mitarbeiter identifizieren lässt. Dabei ist es jedoch wichtig, nicht vorschnell zu urteilen, sondern Ursachen genau zu analysieren und angemessen zu reagieren.

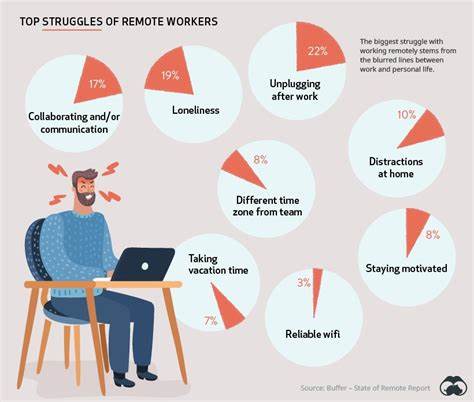

Ein deutliches Warnsignal für eine schlechte Arbeitsleistung im Homeoffice ist eine nachlassende Kommunikation. Gerade bei Remote-Arbeit ist der regelmäßige Austausch mit Kollegen und Vorgesetzten essenziell, um Aufgaben zu koordinieren, Probleme zu lösen und den Zusammenhalt im Team zu stärken. Wenn ein Mitarbeiter kaum auf Nachrichten reagiert, sich nur zögerlich oder sporadisch meldet oder wichtige Informationen zurückhält, entsteht ein Kommunikationsloch, das die gesamte Teamarbeit beeinträchtigen kann. Dabei muss man beachten, dass nicht jeder im gleichen Umfang digital kommuniziert. Manche Menschen bevorzugen andere Kanäle oder benötigen mehr Unterstützung, um sich in virtuellen Meetings wohlzufühlen.

Neben der Kommunikation ist die Erfüllung der vereinbarten Arbeitsziele und Deadlines ein entscheidender Faktor. Wer konstant Termine verpasst, nicht zuverlässig liefert oder die erwartete Qualität nicht erreicht, erweist sich als problematisch für das gemeinsame Arbeitsergebnis. Gerade im Remote-Kontext kann es schwieriger sein, solche Leistungseinbußen sofort zu erkennen. Transparenz in den Arbeitsprozessen und klare Zielvereinbarungen sind deshalb besonders wichtig, um frühzeitig Auffälligkeiten zu bemerken. Ein weiteres Indiz ist ein auffallendes Desinteresse an der Teamarbeit oder fehlende Eigeninitiative.

Remote-Mitarbeiter müssen oft selbstständig und proaktiv agieren, da unmittelbare Kontrolle entfällt. Wenn jemand sich komplett zurückzieht, nicht an Meetings teilnimmt oder keine Vorschläge einbringt, kann dies auf mangelnde Motivation oder Schwierigkeiten im Umgang mit der Arbeitssituation hindeuten. Gleichzeitig sind soziale Distanz und fehlende persönliche Kontakte im Homeoffice ein Risiko für Isolation, was wiederum die Arbeitsbereitschaft negativ beeinflusst. Die technische Ausstattung und die Arbeitsumgebung spielen ebenfalls eine Rolle. Ein Mitarbeiter, der regelmäßig technische Probleme angibt oder nicht über eine angemessene Infrastruktur verfügt, kann seine Aufgaben nicht effizient erfüllen.

Ebenso kann ein unstrukturierter Arbeitsplatz die Konzentrationsfähigkeit und damit die Produktivität mindern. Führungskräfte sollten daher darauf achten, dass die Mitarbeiter optimal ausgestattet sind und gegebenenfalls Unterstützung anbieten, um solche Hürden zu beseitigen. Ein häufiger Fehler ist, schlechte Remote-Mitarbeiter mit rein subjektiven Eindrücken zu bewerten, anstatt sich auf messbare Kriterien zu stützen. Leistungsdaten, Feedback von Kollegen und klare Zielerreichungszahlen helfen dabei, objektive Entscheidungen zu treffen. Zudem ist der regelmäßige Dialog mit den Teammitgliedern wichtig, um Probleme offen anzusprechen und gemeinsam Lösungen zu finden.

Nur so lässt sich vermeiden, dass geringe Leistung auf mangelndes Interesse oder gar Absicht zurückgeführt wird, obwohl möglicherweise persönliche Schwierigkeiten oder unzureichende Anleitungen vorliegen. Die Ursachen für schlechte Leistungen im Homeoffice sind vielfältig. Neben technischen oder organisatorischen Faktoren können auch persönliche oder gesundheitliche Probleme eine Rolle spielen. Stress, familiäre Belastungen oder fehlende Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben können die Konzentration und Motivation stark beeinträchtigen. Auch mangelnde Erfahrung mit der Remote-Arbeit oder fehlendes Zeitmanagement sind häufige Herausforderungen.

Führungskräfte sollten deshalb mit Empathie und Verständnis agieren und betroffenen Mitarbeitern Angebote zur Unterstützung machen. Wenn sich trotz aller Maßnahmen ein Mitarbeiter dauerhaft nicht verbessert, müssen klare Konsequenzen gezogen werden. Ein konstruktives Feedbackgespräch bildet dabei die Grundlage. Darin sollten die beobachteten Probleme sachlich benannt, die Erwartungen klar formuliert und ein konkreter Verbesserungsplan vereinbart werden. Falls sich keine Fortschritte einstellen, kann eine Versetzung, eine Weiterqualifizierung oder als letzte Maßnahme eine Trennung nötig werden.

Dabei ist es wichtig, stets professionell und respektvoll vorzugehen, um eine angenehme Arbeitsatmosphäre für das gesamte Team zu bewahren. Unternehmen tun gut daran, präventiv wirksame Strukturen zu implementieren. Dazu gehören transparente Kommunikationswege, regelmäßige Check-ins, klare Zielvorgaben sowie Schulungen und technische Unterstützung für das Remote-Arbeiten. Eine offene Feedbackkultur fördert zudem das frühzeitige Erkennen von Problemen. So lassen sich schlechte Leistungen vermeiden oder schnell korrigieren, bevor sie das gesamte Team belasten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Erkennen eines schlechten Remote-Mitarbeiters eine Herausforderung darstellt, die nur mit einer Kombination aus objektiven Leistungskennzahlen, intensiver Kommunikation und empathischer Führung zu meistern ist. Wichtig ist, den Mitarbeiter nicht vorschnell zu verurteilen, sondern stets nach den Hintergründen zu fragen und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. So kann die Produktivität und Zufriedenheit im virtuellen Team langfristig erhalten und sogar verbessert werden.