IBM hat einen bedeutenden Schritt in der Entwicklung von Quantencomputern gemacht, indem das Unternehmen sein erstes fehlerresistentes Quantencomputersystem mit dem Namen Starling vorstellt. Dieses System stellt eine neue Ära der Quantenverarbeitung dar und zielt darauf ab, sowohl nützliche Berechnungen durchzuführen als auch Fehler während der Operationen zuverlässig zu erkennen und zu korrigieren – eine Herausforderung, die bisher die Entwicklung großskaliger Quantencomputer maßgeblich erschwerte. Während die meisten bisherigen Fortschritte in der Quantencomputing-Forschung sich auf die reine Anzahl von Quantenbits, also Qubits, konzentrierten, legt IBM nun den Fokus auf funktionsfähige Recheneinheiten. Damit schafft das Unternehmen eine skalierbare Plattform, die reibungslose und fehlerkorrigierte Quantenberechnungen ermöglicht und die Grenzen klassischer Supercomputer überschreitet. Das Herzstück des Systems sind 200 logische Qubits, die in der Lage sein sollen, 100 Millionen Operationen fehlerfrei auszuführen.

Solch eine Leistung liegt weit über dem, was klassische Rechner leisten können, und könnte die Tür zu neuen Anwendungen in Forschung und Industrie öffnen. IBM plant, Starling bis zum Jahr 2029 verfügbar zu machen – ein ambitioniertes Ziel, das auf jahrelanger wissenschaftlicher Forschung und technischer Innovation basiert. Ein bedeutender Paradigmenwechsel in IBMs Roadmap besteht darin, nicht mehr nur einzelne Qubits und deren Fehlerquoten zu betrachten, sondern funktionale Hardwareeinheiten zu schaffen, die fehlerkorrigierte logische Qubits bündeln. Diese sind in der Lage, komplexe Quantenalgorithmen stabil auszuführen. Der Vizepräsident von IBM, Jay Gambetta, betont, dass die Wissenschaftsphase der Fehlerkorrektur inzwischen abgeschlossen sei und man sich nun auf den technischen Engineering-Prozess konzentriere.

Dies bedeutet, dass die Umsetzung nun vor allem von geschicktem Hardware-Design und Systemintegration abhängt. Die Herausforderung der Fehlerkorrektur in Quantencomputern ist vielschichtig. Anders als klassische Computer bits, die stabil entweder 0 oder 1 sind, sind Qubits extrem anfällig für Störungen aus ihrer Umgebung. Die Quanteninformation kann sich durch Umwelteinflüsse verlieren oder verfälschen. Um dem entgegenzuwirken, werden in moderner Quantenhardware spezielle Codes angewendet, die Daten- und Messqubits enthalten.

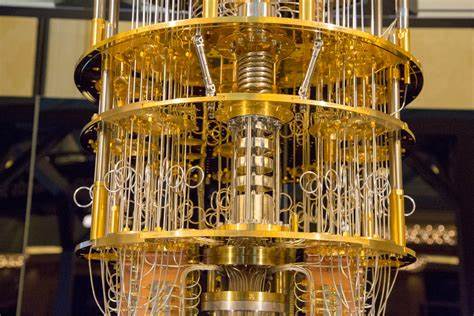

Durch wiederholte Messungen dieser Messqubits liefert das System sogenannte Syndromdaten, die Fehler anzeigen und ermöglichen, sie zu korrigieren, ohne die eigentliche Quanteninformation zu zerstören. Dieses Prinzip ähnelt Konzepten aus der klassischen Fehlerkorrektur, ist jedoch bei Quantencomputern technisch weitaus komplexer. Der technische Aufbau der Qubits bei IBM unterscheidet sich grundlegend von anderen Ansätzen wie gefangenen Ionen oder neutralen Atomen, bei denen Qubits physisch beweglich sind und beliebig miteinander verschränkt werden können. IBM setzt auf supraleitende Qubits, die fest auf Chips angeordnet sind. Die charakteristische Verschaltung erfolgt über spezielle leitende Verbindungen, deren Anordnung bereits bei der Chipfertigung festgelegt wird.

Dies schränkt die möglichen Konfigurationen für Fehlerkorrekturcodes in der Vergangenheit stark ein. Die bisher bei IBM in der Produktion eingesetzte sogenannte „heavy hex“-Topologie wurde primär entworfen, um Crosstalk, also die unbeabsichtigte elektrische Wechselwirkung zwischen benachbarten Qubits, zu minimieren und damit die Fehlerquote niedrig zu halten. Allerdings ist diese Struktur nicht kompatibel mit dem von IBM implementierten Low-Density Parity Check (LDPC) Code, einem Fehlerkorrekturcode, der für eine quadratische Gitterstruktur geeignet ist und sowohl nahe als auch entfernte Qubit-Verbindungen erfordert. Um diese technische Diskrepanz zu überwinden, hat IBM zwei wesentliche Innovationen entwickelt. Zum einen setzt das Unternehmen auf eine moderne Chippackaging-Technologie, die mehrere Leiterplattenlagen über den Qubits verwendet, um die komplexe Vernetzung für den LDPC-Code zu ermöglichen.

Ein Prozessor namens Loon wird noch dieses Jahr der Öffentlichkeit vorgestellt und zeigt die Realisierung hoher Konnektivität, langreichweitiger Koppler und von ‚Breaking-the-plane‘ Verbindungen, die mehrere Ebenen von Verbindungsleitungen nutzen. Zum anderen setzt IBM darauf, Crosstalk ganz zu beseitigen, sodass die jahrzehntelang bewährte heavy hex-Struktur durch eine dicht vernetzte quadratische Anordnung ersetzt wird. Ein Prototyp mit nahezu null Crosstalk namens Nighthawk wird parallel entwickelt und soll noch 2025 marktreif sein. Diese Architektur ermöglicht eine bis zu fünfzehnfach geringere Overhead-Kosten bei Berechnungen, was die Effizienz des Systems enorm steigert. Nighthawk-Prozessoren bieten 120 Hardware-Qubits pro Chip, allerdings werden bereits 2026 drei dieser Prozessoren miteinander kombiniert, um 360 Qubits zu erreichen.

Ein Jahr später folgt ein System mit neun vernetzten Nighthawk-Prozessoren, das über 1.000 Hardware-Qubits umfasst. Doch IBM betrachtet diese Hardware-Zahlen nur als Zwischenschritte auf dem Weg zu funktionalen logischen Qubits. Ein technisches Konzept, das auf den Namen „bivariate bicycle code“ hört, ist der Kern von IBMs Fehlerkorrekturstrategie. Dabei handelt es sich um einen speziellen LDPC-Code mit zylindrischen Symmetrien, der effiziente Fehlerdetektion und -korrektur erlaubt.

IBM beschreibt zwei Varianten dieses Codes: Ein erster Aufbau mit 144 Hardware-Qubits beherbergt 12 logische Qubits mit einem Fehlerkorrekturabstand von 12, der die Fähigkeit zur Fehlererkennung und -korrektur quantifiziert. Ein zweiter Aufbau mit 288 Hardware-Qubits verwendet denselben logischen Qubit-Anteil, erhöht aber den Abstand auf 18, was die Robustheit gegenüber Fehlern deutlich verbessert. Beide Varianten werden in kommenden Prozessoren des Unternehmens, namentlich Kookaburra im Jahr 2026, für stabile Quanten-Speicher genutzt. Darauf aufbauend arbeitet IBM an der Entwicklung des Cockatoo-Chips, der neben Quanten-Speicherbausteinen auch zusätzliche Qubits beherbergt, die zur Erzeugung spezieller Quanten-Zustände notwendig sind. Diese Bausteine bilden eine voll funktionsfähige Recheneinheit, die universell programmierbar ist und somit theoretisch jede Quantenoperation ausführen kann.

Besonders bemerkenswert ist, dass mehrere dieser Recheneinheiten über eine von IBM entwickelte Schnittstelle namens Universal Bridge miteinander verbunden werden können, um die Anzahl der zur Verfügung stehenden logischen Qubits zu erhöhen – ein Schritt in Richtung großer, skalierbarer Quantencomputer. Neben den Fortschritten in der Quantenhardware legt IBM auch großen Wert auf die Entwicklung der klassischen Hardware, die für die Echtzeit-Fehlerkorrektur unverzichtbar ist. Ein wesentliches Element ist die Aufbereitung und Auswertung der Syndromdaten, die den aktuellen Zustand der Qubits und eventuelle Fehlerquellen identifizieren. IBM hat hierfür einen innovativen Nachrichtenaustausch-Decoder entwickelt, der eine parallele Evaluation dieser komplexen Datenströme ermöglicht. Durch den geschickten Einsatz von zufälligen Gewichtungsänderungen und der Weitergabe nichtoptimaler Fehlererkennungsergebnisse an weitere Recheneinheiten kann das System eine umfangreiche Lösungssuche gewährleisten.

Die Ausführung dieses Algorithmus auf feldprogrammierbaren Gate-Arrays (FPGAs) erlaubt eine Realzeitkorrektur, die für die Stabilität des gesamten Quantencomputers entscheidend ist. Des Weiteren arbeitet IBM an besonders widerstandsfähiger Kontrollhardware, die in der extrem kalten Umgebung von 4 Kelvin innerhalb der Kühlanlagen, den sogenannten Dilution Refrigerators, betrieben werden kann. Diese sogenannte Cold-CMOS-Technologie ist essenziell, um die Kontrolle der Qubits ohne zusätzliche Störeinflüsse sicherzustellen. Die Visualisierung von Starling zeigt ein komplexes System aus mehreren Kühlgeräten, die über den Universal Bridge-Verbindungskanal miteinander kommunizieren. Diese modulare Architektur ist darauf ausgelegt, flexibel zu skalieren und zukünftige Erweiterungen zu ermöglichen.

Das Projekt reflektiert somit nicht nur Fortschritte in der Quantenhardware selbst, sondern ist auch ein Meilenstein in der Integration kompletter Quanten-Rechensysteme. Obwohl das Erreichen von 200 logischen Qubits bereits eine bemerkenswerte Leistung darstellt, betont IBM, dass dies noch nicht ausreicht, um die komplexesten Quantenalgorithmen, wie jene zum Knacken moderner Verschlüsselungsverfahren, auszuführen. Für derartige Spitzenleistungen ist ein noch größerer Quantencomputer erforderlich, den IBM für das Jahr 2033 unter dem Codenamen Blue Jay plant. Dieses System soll über 2.000 logische Qubits verfügen und damit einen weiteren Quantensprung darstellen.

IBM hat mit Starling einen klaren Fahrplan vorgelegt, der von theoretischen Konzepten über Engineering-Herausforderungen bis hin zur praktischen Implementierung führt. Der Übergang von der Betrachtung einzelner Qubits zu funktionsfähigen, fehlerresistenten Recheneinheiten markiert eine neue Phase in der Entwicklung von Quantencomputern. Dieser Schritt ebnet den Weg für Anwendungen jenseits der Grundlagenforschung und bringt die Quanteninformatik näher an ihre entscheidende Rolle in Bereichen wie Materialwissenschaft, Chemie, Optimierung und Kryptographie. Zusammenfassend präsentiert IBM mit Starling und den begleitenden Entwicklungen eine der fortschrittlichsten Quantencomputer-Architekturen weltweit. Die Kombination aus innovativer Fehlerkorrektur, neuartigen Chipdesigns, skalierbaren Verbindungsstrukturen und leistungsfähigen klassischen Auswerteprozessen setzt neue Standards.

Die Quantencomputer von morgen werden nicht mehr nur als experimentelle Prototypen wahrgenommen, sondern als echte Werkzeuge zur Lösung komplexer Probleme, die bisher außerhalb unserer Reichweite lagen. IBM zeigt damit eindrucksvoll den Weg in eine Zukunft, in der Quantencomputing eine transformative Rolle in Wissenschaft und Industrie spielen wird.